在饰品出海这条赛道,很多卖家还卡在“低价竞争、款式内卷”的阶段。

便宜固然能带来销量,但问题也显而易见:价格战打到最后,利润空间被挤压,用户对品牌没有黏性,下次消费就很可能被别家抢走。

但有一个品牌,硬是在这种红海里杀出一条路。

它叫Mejuri,一个来自加拿大的轻奢首饰品牌。

没有铺天盖地的明星代言,没有奢侈品级别的广告预算,却能在短短几年里,把独立站做到月访问量120万+,在欧美年轻女性群体里稳稳占据了一席之地。

很多人好奇:它到底是怎么做的?

今天我们就从三个角度来拆:

品牌故事 → 独立站设计 → 运营打法。

在传统认知里,珠宝意味着高端、昂贵,动辄几千上万美元。买珠宝通常伴随着某种仪式感:结婚、纪念日、送礼。但对20-35岁的年轻女性来说,这种逻辑未必成立。

Mejuri的创始人Noura出身珠宝世家,却敏锐地捕捉到一个变化:

这一代女性更愿意“买首饰犒劳自己”,而不是等别人送礼物。

于是她提出了一个颠覆性的理念:

Fine Jewelry for Everyday(日常也能佩戴的精致首饰)

这个理念直接击中了年轻消费者的心理:

自我认同:珠宝不是依附关系的象征,而是我自己能掌控的时尚选择。

价格门槛降低:一枚耳钉、一条戒指,几百美元就能买到,依然有质感,但不再是高不可攀的奢侈品。

换句话说,Mejuri把“珠宝=奢侈”的传统叙事拆掉,重新包装成“珠宝=日常生活的必需品”。

我们认为高级珠宝不应只出现在特殊场合。珠宝是富有个人意义的,一件合适的珠宝能为哪怕是最简单的日常瞬间带来喜悦、自信或特殊意义。这就是为什么自2015年以来,我们一直在打造适合各种预算的珠宝。

我们与值得信赖的供应商合作,使用精心挑选、负责任采购的材料,让你能满怀信心地佩戴我们的珠宝,因为它们品质持久。

这套故事,才是它后续所有动作的基石。

很多卖家的独立站,打开就是密密麻麻的产品堆砌,像一个货架。但Mejuri的网站完全不是这个思路,它更像是一个“沉浸式展厅”。

1、首页=氛围感拉满

打开Mejuri官网,你不会立刻看到商品价格,而是模特在不同场景下佩戴首饰的照片:办公室、咖啡馆、街头。

PS 官网URL:mejuri.com

这种设计逻辑很简单:用户不是被硬推“这条项链多少钱”,而是被代入到“戴上Mejuri,我的生活会是什么样子”。

先认同生活方式,再产生购买欲。

2、产品页=场景化展示

每一款耳钉、戒指都提供多角度佩戴图,模特肤色、发型各不相同。对用户来说,这比冷冰冰的白底图更有代入感。

很多独立站卖家只拍产品图,这其实是错过了把“产品和生活方式绑定”的机会。

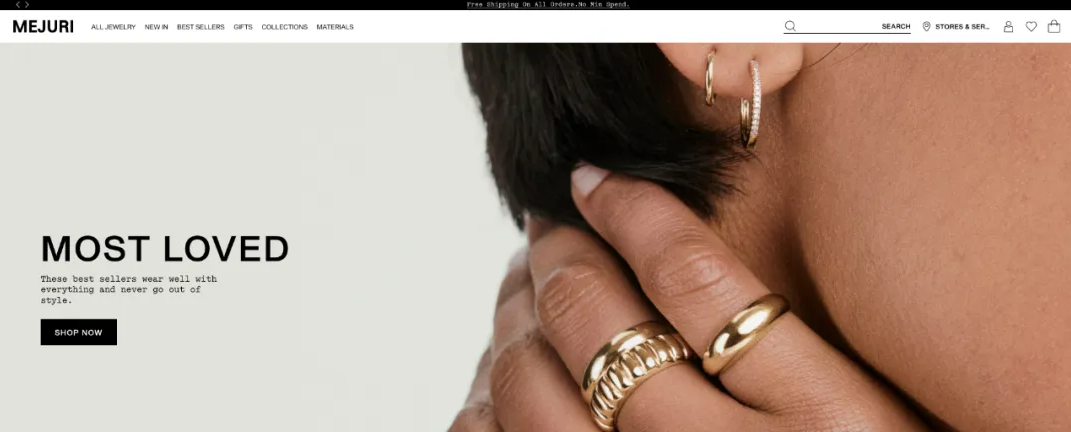

3、分类逻辑更贴心

除了常规分类(戒指、耳环、项链),Mejuri还设置了:

New in

Best sellers

Gifts

Collections

Materials

这种分类方式贴近年轻人的购物心理,降低了犹豫时间,让人更快下单。

4、订阅制玩法

Mejuri的“新品订阅提醒”,能让用户第一时间收到限量首饰的上架通知。这既能提高复购率,也制造了一种“社群特权感”。

独立站如果只想着“上新→卖货”,很容易陷入一次性消费。但加上类似订阅、预约的机制,就能逐渐把用户留在品牌生态里。

如果说独立站是“阵地”,那运营就是“把阵地扩散出去”。

Mejuri的核心打法可以归纳为两点:

社群驱动 + 内容加持。

1、社交媒体种草

在Instagram上,Mejuri拥有超过130万粉丝。新品上线时,品牌会联合KOL以及大量素人用户一起晒图,真实佩戴照远比广告硬广更有说服力。

当越来越多年轻女性在社媒上晒出自己的搭配,Mejuri就成了“穿搭标签”,这种自然扩散的力量,是广告预算买不来的。

2、用户互动感

品牌经常发起投票,比如“你更期待哪一款耳环上线?” 这种小动作其实很聪明:既增加了用户黏性,又让用户觉得自己是“品牌共创的一部分”。

3、数据能说明一切

近70%的流量来自直接访问和自然流量,说明大量用户会主动输入官网或保存收藏夹。

搜索流量里,品牌词“Mejuri”占比最高,这说明它已经牢牢占据用户心智。

这就是品牌的价值:哪怕平台广告成本越来越高,用户依然会自己找上门。

......

对于我们跨境卖家来说 --

Mejuri的成功并不是因为它卖珠宝,而是因为它走对了逻辑:

先想清楚定位:为什么用户要买你?

是差异化设计、价格区间,还是品牌理念?别急着上货,先回答这个问题。

网站别做成货架:独立站是你的品牌舞台。氛围感、场景化、分类逻辑,都会直接影响用户的购买决策。

运营别停在打广告:社群、UGC、内容才是长久的护城河。让用户愿意晒、愿意聊,你才有复购和自然流量。

数据是最好证明:当Direct流量和品牌词搜索量越来越高时,说明你已经在用户心里占位了。

看到这里,你觉得自己现在的独立站,是不是还停留在“卖货工具”的阶段?如果想要走出价格战的困局,不妨借鉴Mejuri的思路,先把“品牌”这件事想明白。