2025年的夏天,AI玩具市场像一锅被烧至沸腾的水,气泡翻滚,热浪扑面。社交媒体上,AI宠物的测评视频层出不穷;各类展会上,形态各异的AI玩偶被人群层层围住;创业牌桌上,新的项目预告日日涌现。

资本也闻风而动,Ropet萌友智能、跃然创新、奇点灵智等企业接连收获新一轮融资,仿佛宣告着一个新风口的全面降临。

就连毒舌投资人朱啸虎也进来了。

AI玩具之家研究团队,仍然要揭示一个残酷的真相:AI玩具仍然处在一个“半熟的品类”中,一边是用户对“情感陪伴”的高预期,一边是技术、供应链和商业模式的集体“未完成”。

几乎所有AI玩具厂商都在讲述同一个核心故事——“陪伴”。但“陪伴”究竟是什么?是能说会道的对话能力,还是能记住你喜好的记忆功能?

用户的实际反馈进一步印证了这一点。无论是年轻父母、单身青年、潮玩爱好者还是学生群体,驱动他们购买的核心因子,往往不是“AI”,而是“玩具”本身。

对于年轻父母,AI玩具是比传统故事机更能吸引孩子的“哄娃”工具。孩子会和它玩故事接龙,一群孩子会围着它互动。但吸引力有限,且安全性(材质、电池)是首要考量。

对于Z世代学生,他们渴望一个“搭子”——学习搭子、聊天搭子、生活搭子。AI玩具能提供情绪价值,比如记住对话、考考自己,但高昂的价格(400-1000元)让他们望而却步,甚至催生了“自己动手,做一个定制AI宠物”的DIY热潮。

对于潮玩爱好者,决定购买的优先级是IP、颜值和体验,而非技术。他们看重的是产品的审美、氛围感,以及是否有线下门店供同好交流。正如一位爱好者所言:“要是泡泡玛特出了AI潮玩,我肯定会去买。”

这揭示了一个深刻的悖论:厂商在用“AI”讲故事,而用户在为“玩具”买单。用户需要的是可玩性、内容力、审美和情绪价值,而这些,恰恰是当前许多AI玩具所欠缺的。它们往往只是“把通用大模型装到语音盒子里”,在功能和玩法上做些升级,远未触及“情感陪护”的核心。

一位背靠毛绒产业带的企业负责人将AI玩具的发展划分为三个阶段,精准地描绘了行业的现状与未来:

1.第一阶段:基础交流——把通用大模型装进语音盒子,实现简单的问答。

2.第二阶段:趣味交互——通过软硬件结合,提供定制化唤醒、知识库调用等能力,但交互范式无本质变革。

3.第三阶段:情感陪护——实现长期记忆、情感正确识别与反馈,真正成为有生命感的陪伴者。

当前,大多数厂商都停留在第一和第二阶段,却在向市场讲述“第三阶段”的故事。这种“用半熟的产品讲完美的故事”的做法,正是泡沫的根源。

困境一:软件能力的短板

长记忆与交互能力不足:这是专属模型能力和数据积累的考验。大多数产品无法真正记住用户的长期偏好和情感变化。

声音识别与声纹技术:部分厂商正在加紧研发,但成熟度不高。

多模态交互:整合视觉、语音、触觉等信息,实现自然沉浸式交互,仍是技术难题。

困境二:硬件优化的挑战

低功耗芯片:为了实现7x24小时陪伴,对芯片的功耗要求极高。

传感器模组:如何精准捕捉用户的触摸、拥抱等细微动作,并转化为有效的情绪信号。

音频模组:声音是传递情绪的关键,如何让AI的“发声”更自然、更有情感。

困境三:供应链与竞争的混乱

库存管理纰漏:如芙崽Fuzozo发货时型号发错,将购物变成“抽盲盒”,严重损害用户体验和品牌信任。

竞品蹲守与快速模仿:官方社群被竞品渗透,产品预告图发布几天后就有同款出现在电商平台。

同质化竞争:无论是WAIC还是各类展会,AI玩具产品“长得也越来越像”,陷入“百箱大战”式的内卷。

在探索“情感陪护”的道路上,中国AI玩具厂商有两个重要的“追赶对象”和“老师”。

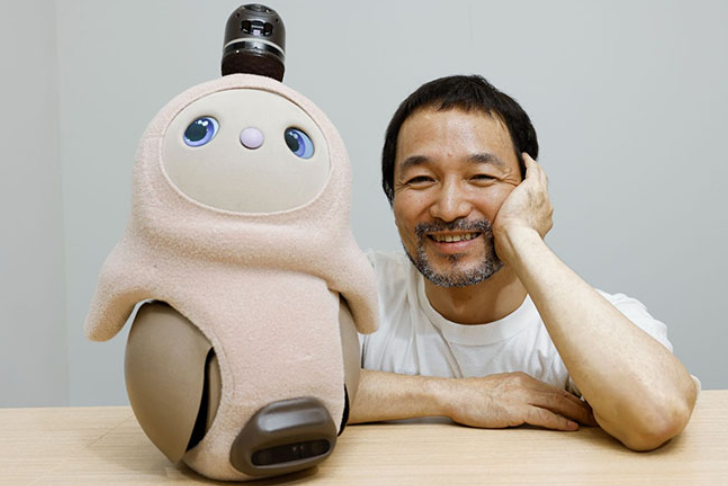

其一,是日本的LOVOT。这款由GROOVEX公司打造的机器人,被奉为“温暖科技”的典范。其核心启示在于“做减法”和“找定位”。

做减法:LOVOT不会说话,但它用最先进的软硬件技术,通过不同的声音、动作和温度变化,让用户感知到它的情绪。这种“无声的陪伴”,反而更接近真实的生命感。

找定位:LOVOT卡位在高价格带的家庭陪伴机器人,定位“奢侈品”。创始人林要甚至将其对标爱马仕,希望做出“更好更贵的产品”。这种清晰的定位,避免了与大众市场的无序竞争。

其二,是本土的泡泡玛特。它为AI玩具厂商提供了IP和品牌的启示。

IP的魔力:泡泡玛特证明了,一个强大的IP可以驱动用户为“无用”的情感价值持续付费。对于AI玩具,IP不仅是外壳,更是内容和故事的载体。

全产业链布局:从IP孵化到商业化落地,构建完整生态。这提醒AI玩具厂商,不能只卖硬件,更要运营内容和社群。

当被问及“理想中的LOVOT是多少分”时,林要的回答是“10分-20分”。这意味着,当前AI玩具的天花板还远未触及。谁能制造出满分的“有生命感的AI玩具”?无人能给出答案。

在“半熟的品类”中,如何避免泡沫的反噬,走向真正的成熟?

答案或许在于回归真实,敬畏常识。

首先,回归真实指标。

厂商不应再沉迷于“温暖科技”的宏大叙事,而应关注“开机率、复购率、互动率”等真实数据。

其次,深化内容与IP。

AI玩具不仅是硬件,更是内容的载体。厂商需要像泡泡玛特一样,发力IP的孵化和运营,构建有生命力的内容生态。用户购买的不仅是一个会动的机器,更是一个有故事、有性格的“伙伴”。

最后,尊重硬件行业的规律。

一位从业者指出,打造一个新品类的周期至少是5-10年。AI玩具需要敬畏心,需要耐心。

选择“慢一点”的道路,不急于推出C端产品,而是先转向B端提供解决方案,或在B端市场打磨技术和产品形态,或许是更稳健的选择。

AI玩具之家认为:

行业正在进入一场盛大的烟火表演。但泡沫总会破灭,真正的价值会沉淀下来。当热潮退去,留下的不会是那些只会“说人话”的语音盒子,而是那些真正理解人类孤独、懂得用设计和科技去抚慰心灵的“长期主义者”。