当别人还在卷价格、拼功能时,有人已经靠“贩卖治愈感”,年入920万美金。

美国独立站品牌 Lily Clark 没有做一款“刚需产品”,却成功让消费者为一份“情绪价值”心甘情愿支付数百美元。

它的走红,揭示了一个正在爆发的千亿级赛道——疗愈经济。

Lily Clark核心差异化在于“体验”。

这种现象也指向一个趋势:疗愈经济正在成为一个不可忽视的重要市场。避免了家居摆件常见的价格竞争,也跳出了传统“造型—材质—工艺”的卖点思路。

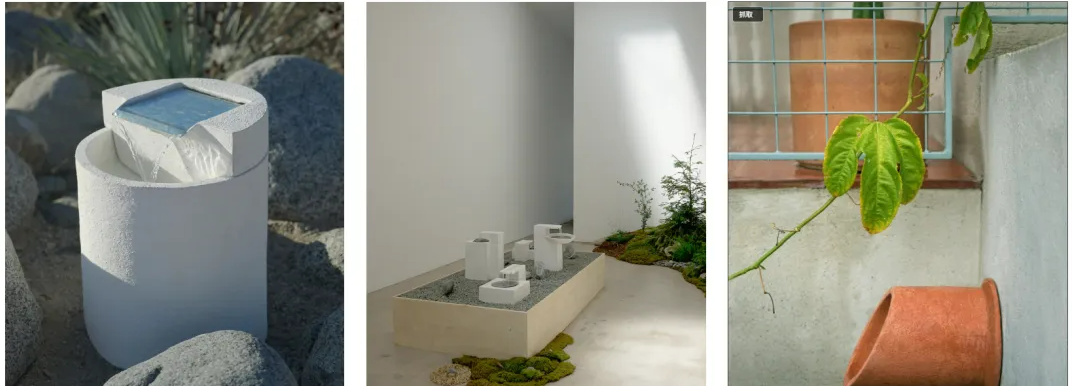

它专卖“治愈”摆件,水流的缓慢流动带给用户一种类似盯着篝火、海浪时的放松感。

也正是这种认知升级把产品价值从几十美元的装饰品,拉升到数百美元的情绪消费品。Lily Clark用户不是因为需要装饰空间而买单,而是因为需要“治愈”自己。

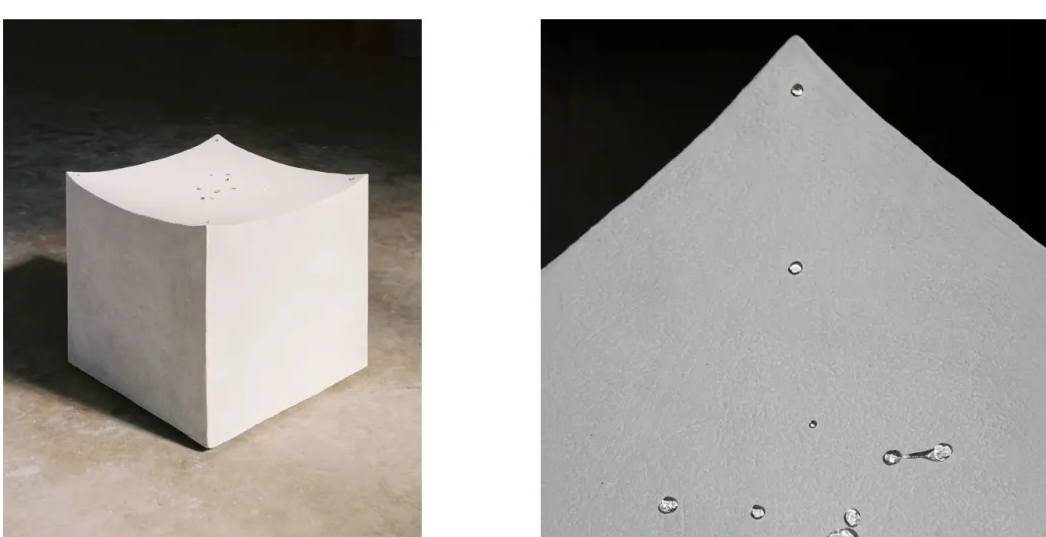

打开 Lily Clark 的独立站,你仿佛进入一个线上艺术展厅。

它的独立站设计与众不同,大面积白灰色背景,极其简约,像一个线上艺术展厅,而不是购物平台。甚至连常见的“购买按钮”都不提供,用户只能“预约”或“咨询”。

这套策略极为高明:它将用户的消费心理从“我要买东西”转变为“我在收藏一件艺术品”,并通过高门槛设计,精准筛选出愿意为设计与体验付费的高净值人群。

数据显示,Lily Clark 的网站流量 90%来自社交媒体。这背后,是一整套和传统卖货式打法完全不同的社媒策略。

品牌内容高度聚焦三类,以建立“精神共鸣”:

设计灵感:创作手稿、灵感来源,让用户感受到产品的艺术基因;

工艺过程:流水制作、工匠工作场景,传递手工与艺术感;

用户共创:鼓励买家分享使用场景、二次创作灵感,形成社区化传播。

根据行业研究数据,2025年全球灵性疗愈市场预计将达到 2100亿美元,其中“玄学疗愈”相关产品(包括水晶疗愈、风水、占卜等)占比超过 35%,也就是超过700亿美元的规模。

跨境卖家出海布局疗愈赛道,机遇虽多,陷阱亦不少。给卖家的三大提醒:

1、避免文化符号的简单搬运。比如“禅意”不是放个佛像、抄段经文就能传达,需深入理解目标市场的精神需求与表达习惯,用当代语言重构东方美学。

2、警惕产品形态与场景错配。西方用户可能更习惯将疗愈融入日常生活节奏,而非孤立仪式,产品设计需适配本地使用习惯。

3、拒绝“高冷叙事”。疗愈不是奢侈品,过度强调玄学或古老智慧,反而疏离大众。应注重情感链接,用温暖、真实的故事降低认知门槛。

如今,消费者越来越愿意为“精神慰藉”买单,把水晶、护符、风水摆件等当作日常生活中缓解焦虑与寻求心灵支持的方式。

这对跨境卖家而言,这是一个规模庞大且高利润的机会窗口。未来几年,谁能率先卡位、把握住这波风潮,谁就可能在这场文化出海的新浪潮中赚得盆满钵满。