近期,一段中国小伙闭着眼编织凉席、竹床、簸箕的视频在 TikTok 上收获4230万次播放。短短几分钟的手艺展示,让藤编一度被全球网友视为“东方手作奇观”。

图源:TikTok

但事实上,藤编早在几年前就已经走出国门。广西博白的凰图工艺,依托代代相传的藤编技艺,将日常的篮筐、箱包推向全球,产品出口至欧美、中东、东南亚 25 个国家和地区,甚至进入Dior、Prada等国际大牌的采购清单。

不只是藤编工艺品,从景德镇陶瓷到云南蓝染,从苗族银饰到贵州蜡染,这些曾经的“非遗”标签,正在通过叙事化、内容化和可持续化,进入全球年轻消费者的购物车。

博白素有“中国编织工艺品之都”之称,全县 386 家编织企业。当地竹编从最初的日用篮筐,逐渐演化为箱包、灯饰、家居装饰等多元化产品,在海外市场快速走红。

凰图工艺在2021 年推出的“藤编面包发酵篮”,恰逢欧美消费者在居家期间热衷烘焙,一经上市便爆卖数百万个,成为热销爆品。

图源:Amazon

藤编的成功并非偶然,而是与全球消费趋势高度契合。

以欧洲为例,限塑令明确提出到2030年全面禁止一次性塑料制品,各国政策与行业组织也纷纷倡议将竹制品作为塑料的替代材料。

竹子这种可再生、低碳的天然材质,天然地贴合了消费者对可持续产品的心理需求。

2024年全球藤制品市场价值已达14亿美元,预计到2031年将增长到20.2亿美元。藤编正凭借可再生、低碳与性价比优势,逐步取代塑料、木材等传统材质,成为全球工艺品与日常用品市场中增长最快的品类之一。

藤编的成功只是中国传统文化出海大潮中的一朵浪花。在全国各地,众多传统手工艺正借助创新与转型重新焕发生机。

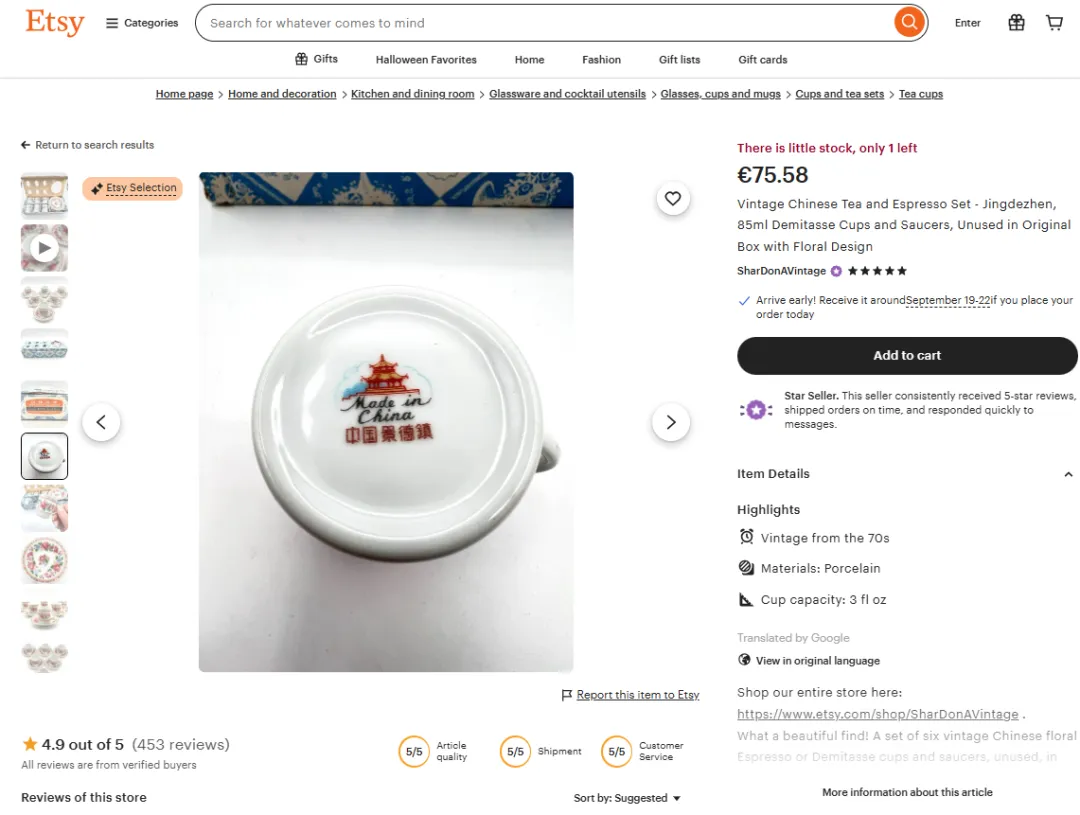

景德镇陶瓷:从收藏品到生活用品的转型

根据江西省商务厅数据,2024年景德镇陶瓷出口额已突破80亿元,同比增长9.7%,其中约60%通过跨境电商渠道销往欧美和日韩市场。

亚马逊、Etsy 等平台上,景德镇陶瓷餐具的平均售价在30-80美元之间,客单价远高于同类工业陶瓷。这意味着,陶瓷早已走出博物馆,成为全球餐桌与厨房里的日常器物。

图源:Esty

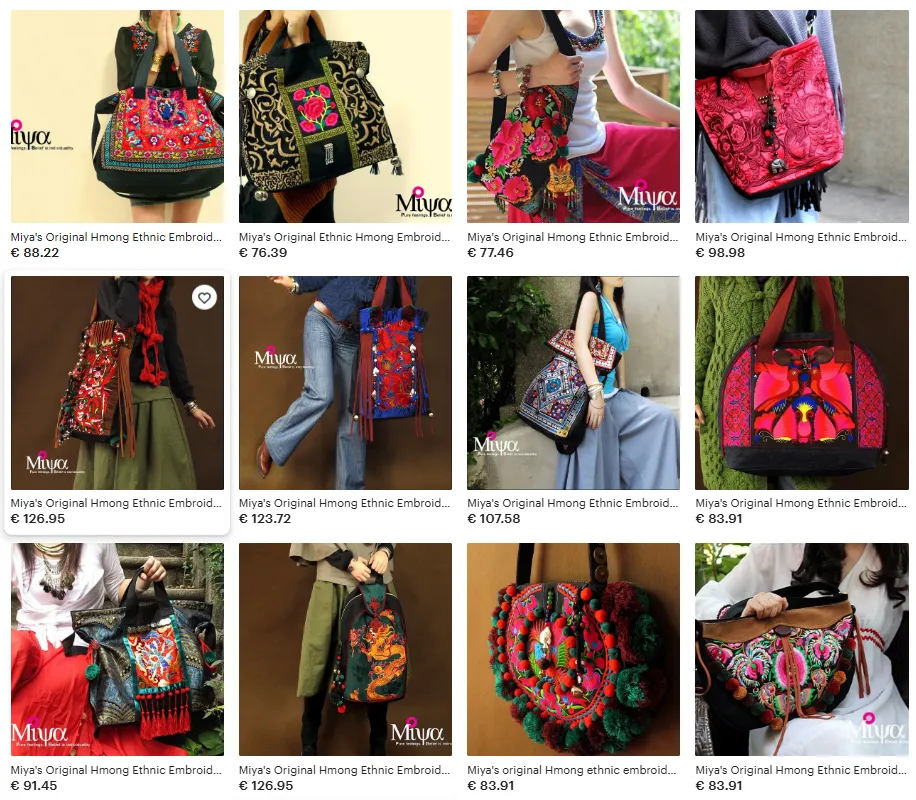

1、贵州非遗:跨境文创的市场化路径

根据贵州省文旅厅统计,截至2025年,“村T”项目已累计举办560余场国际走秀,相关非遗文创产品出口额突破10亿元,覆盖欧洲、北美、东南亚30多个国家。苗绣手工包在Etsy上售价在60-120美元区间,部分限量款甚至被炒到200美元以上。

图源:Esty

更重要的是,产品创新拉动了消费升级。例如蜡染从传统长裙延伸到相机包、手提包、手机挂链等品类,单价不高但复购率强,成为海外年轻人追逐的民族风潮流单品。

2、丝绸艺术:高端市场的新突破

在高端消费领域,中国丝绸正在借助科技赋能和跨文化设计实现溢价。

海关总署数据显示,2024年我国丝绸及丝制品出口总额达到53亿美元,同比增长12.4%,主要出口市场集中在日本、法国和美国。

以中国高端丝巾品牌章语(Deva-Vani)为例,其在日本大阪世博会亮相后,海外订单增长超过150%。该品牌丝巾单条售价在120-300美元区间,远高于普通丝制品的平均价格。

图源:公众号章语DV

中国手工艺品正陆续在海外市场找到属于自己的细分定位,并通过真实的消费数据,证明了“传统”也可以成为“未来”。

然而,单点的成功并不足以支撑整个行业的跃迁。要让更多的中国手作器物走向全球市场,至少需要解决三个关键命题。

1、差异化:把“工艺”转化为“故事”

在一个高度同质化的全球电商市场,产品要想突围,必须依赖差异化。而手作器物的天然优势就在于“每件不同”。

以日本飞驒春庆漆器为例,它在海外的成功并非仅仅因为漆器本身的精美,而是通过讲述“百年传承、手工技艺”的故事,把器物转化为文化载体。让消费者购买的不是一只碗,而是“一个家族与木材、漆树共生的故事”。

对于中国的藤编、陶瓷或银饰而言,这种叙事转译的能力,正是打开高溢价市场的关键。

图源:kogeistyling

2、内容化:让工艺过程成为流量入口

传统工艺的制作过程,本身就极具视觉冲击力和仪式感。陶瓷拉坯、蜡染的绘制、藤编的穿插编织,这些场景天然适合短视频的内容化表达。

在TikTok上,手工艺相关话题的流量已经展现出惊人的规模。以 #handmadecraft为例,其视频总播放量已超过85.65亿次;而 #pottery标签下的内容也累计获得了超过42亿次观看。

当工艺师的双手在泥土中塑形,当染料缓缓渗透布纹,消费者不仅是观众,更是参与者,愿意因为这份独特体验转化为购买。

图源:TikTok

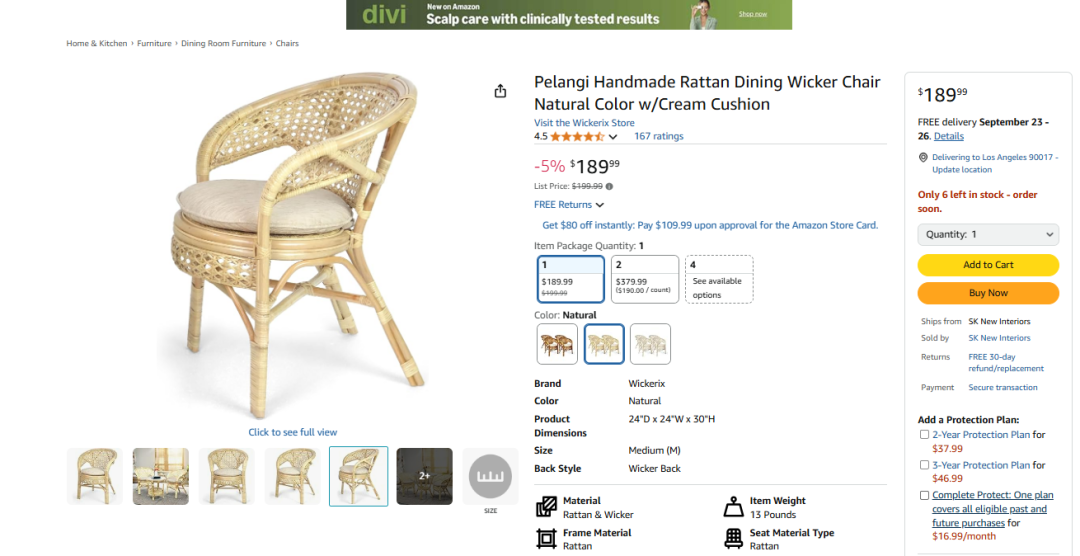

3、可持续:在绿色消费语境下放大“环保卖点”

根据德勤2025年可持续消费报告,超过60%的欧美消费者在购买家居与时尚产品时,会优先考虑可再生材质与环保属性。

不少藤编家具在亚马逊等平台上多次被标记为“热销”,在户外家居类目热销榜前十中高达70%的产品与藤编相关,浏览量与销量也在近几个月保持稳定增长。

同样地,中国藤编家具如果能够进一步强化“零塑料替代品”的定位,不仅会提升产品的市场竞争力,还将为品牌筑起长期的护城河。

图源:Amazon

藤编手工艺品的出海故事,是一个偶然中的必然。在这一趋势中,中国传统手作器物正站在一个新的起点。

过去,它们是地方的生活器物;今天,它们正在成为全球消费者的美学选择。手工艺的“慢”,与全球化市场的“快”,正在形成一种微妙而又强韧的平衡。或许在未来十年,当更多竹编、陶瓷、蓝染、银饰走向世界时,它们不再只是商品,而会成为讲述中国文化的日常语言。

这不仅是一场从地方走向国际市场的转变,也是传统手工艺在全球化进程中探索自身快车道的实践。