昨天晚上,我正喝着水看后台数据,点开一个新品,一口水差点喷在屏幕上。

一条鲜红的差评,就那么明晃晃地挂在那儿。

内容不长,但每个字都像小锤子,一下下敲我心口。说的不是什么服务问题,也不是物流,而是产品本身的一个硬伤...一个我心里“咯噔”一下的硬伤。

我没关掉页面,就那么盯着那几行字看了很久。脑子里不是想着怎么去联系客户删差评,也不是琢磨怎么去刷好评把它盖过去。脑子里翻来覆去就一句话——

这不就是我当初看到过,然后被我亲手忽略掉的那个“隐患”吗?

这事儿说出来,我自己都觉得有点蠢。

做这个新品的选品调研时,我当然去扒了竞品的差评。我当时挑了两款卖得最好的,一页一页地翻,一条一条地看。

就在其中一款的差评里,我确实看到了有几个买家在抱怨这个问题。

但我当时怎么想的?

我记得特别清楚,我的第一反应是...嗨,这不就几个人说嘛。一个产品几千条review,有几个挑刺儿的太正常了。没准儿就是个例,或者就是那一批货的偶然问题。

你看,人就是这么个奇怪的动物。当你看好一个东西的时候,你会下意识地给它找各种理由,美化它,然后把那些危险信号当成耳边风。

我当时就这么干了。我告诉自己,我的供应链比他好,我的品控会更严,这种小概率事件,肯定不会发生在我身上。

现在想想,那哪是自信啊,那根本就是自大。是一种“想当然”的傲慢。我以为自己是那个例外,结果市场一巴掌扇过来,告诉我,你跟那些被你当成“反面教材”的卖家,没任何区别。

这一巴掌,也把我打醒了。

我犯的错,根本不是忽略了几条差评那么简单。我犯的错,是我的调研方法,从根上就错了。

我只看了区区一两个竞品。这就像打仗,你只派了两个侦察兵去看了两个山头,就以为掌握了整个战场的地形。这不扯淡吗?

一个类目里,有几十上百个产品。这些产品共同构成了一个“市场”。买家对这个“市场”里的所有产品,会形成一个整体的“抱怨集合”。

比如,做杯子的,可能大家普遍抱怨的是“不保温”。做耳机的,可能普遍抱怨的是“戴久了耳朵疼”。

这些普遍存在的抱怨,才是这个品类最大的“坑”,是这个品类的“基因缺陷”。你只看一两个产品,看到的只是孤零零的点。你可能会侥幸地觉得,这是他家的问题,不是品类的问题。

但如果你把10个,20个,甚至50个同类产品的差评全都铺在你面前...你会发现,这些“点”会连成一张“网”。一张由产品设计缺陷、供应链通病、材质限制编织成的,天罗地网。

这时候你才能真正看清,哪些问题是某个卖家的“个别现象”,哪些问题是整个品类都难以绕开的“共同宿命”。

可问题来了...我总不能真一个个产品去后台扒拉差评吧?几十个产品,每个产品翻几十页...别说分析了,光是找,就能把人活活累死。我试过一次,搞了一下午,眼睛都快瞎了,脑子里一团浆糊。

这活儿,真不是人干的。

我坐在电脑前,越想越不甘心。都什么年代了,这种重复又耗费心力的“脏活累活”,一定有办法解决。

我就想起了之前一直在用的一个叫Shulex VOC AI的工具。我平时用它看自己产品的评论多,但一直没拿它来干这种“体力活”。

我寻思着,它能不能帮我把这张“网”给织出来?

我试了一下。嘿,你猜怎么着?还真行。

过程简单到有点让我哭笑不得...感觉自己之前一下午的功夫都喂了狗。

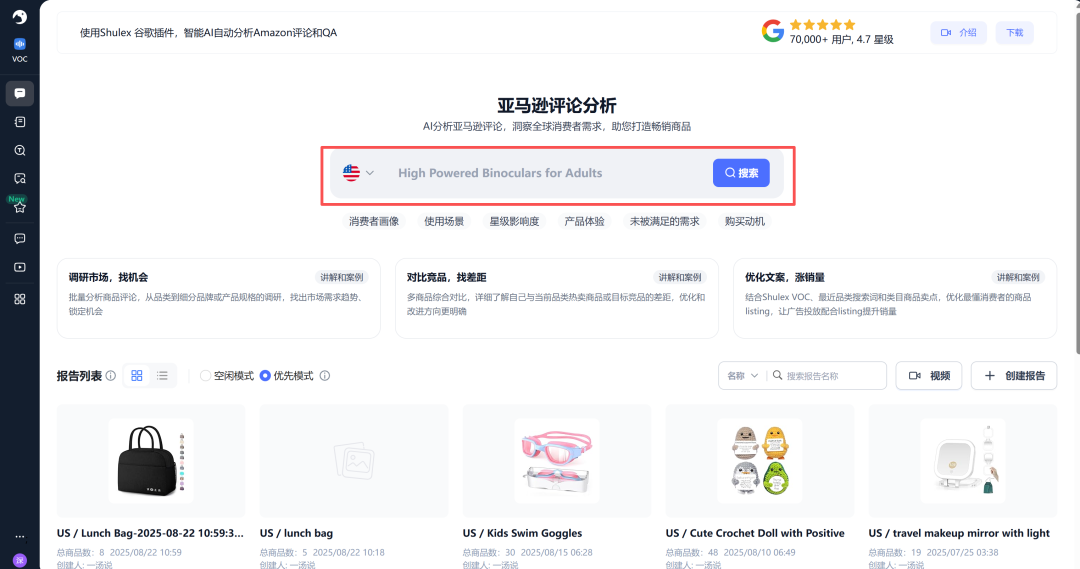

第一步,我就在里面输入这个品类的核心关键词,比如我瞎举个例子啊,“high powered binoculars for adults”。

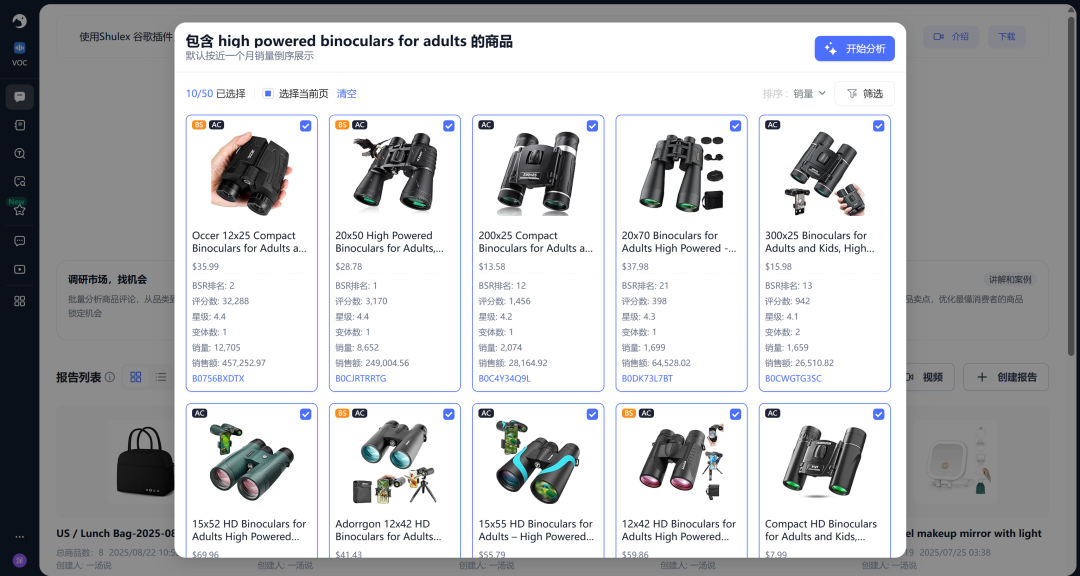

第二步,它会列出来一堆相关的产品。你就可以在里面选,最多能选50个。我这次学乖了,直接勾了10个销量靠前的。

然后,就让它跑分析。

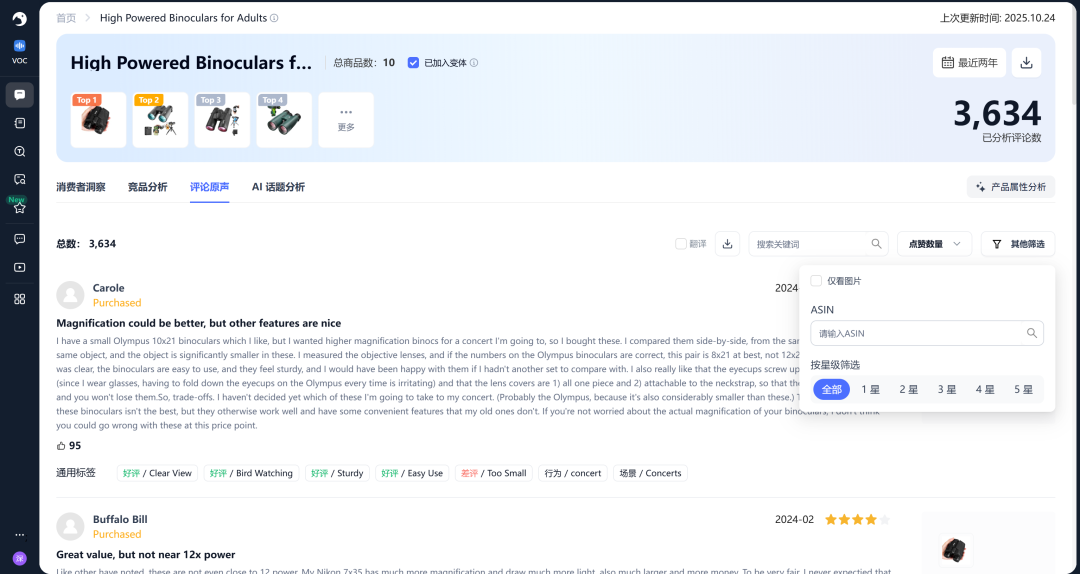

跑完之后,里面有个功能叫“评论原声”。点进去,好家伙,我选的这10个产品的所有评论都在里面了。最关键的是,旁边有个筛选器,我可以只看1-3星的差评。

一瞬间,整个世界清净了。

所有好评的噪音都没了,摆在我面前的,是上千条来自10个不同产品的、最真实的“抱怨”。我甚至还能再筛选,只看提到某个关键词,比如“硬伤”那个词的差评。

这时候,我才真正看到了那张“网”。我才发现,我踩的那个坑,根本不是什么“个例”,而是这张网上一个又粗又亮的节点。至少有60%的竞品,都被这个问题反复折磨。

看着那个结果,我后背一阵发凉。如果我选品的时候就这么干一下,可能只需要10分钟。就这10分钟,就能让我躲开这个大坑。

做亚马逊,最可怕的不是你不知道,而是你以为你知道。选品时,你的每一个“想当然”,都是在给未来的自己挖坑。别爱上你的产品,要去爱上它的差评。因为好评让你赚到钱,而差评,能让你活下去。