近年来,越来越多的中国餐饮品牌扩展至海外市场。从题图可见,许多品牌已成功进入东南亚及欧美澳新等地区。

在这股潮流中,东南亚尤其吸引了众多中国餐饮品牌的关注。随处可见的麻辣烫、煎饼果子、酸菜鱼和湘菜小炒等中餐品牌,令人感叹中餐在当地的人气。

当然,新加坡的情况不能完全代表整个东南亚。但根据相关数据统计,新加坡和马来西亚确实吸引了最多的中餐出海品牌。而在中文人口较少的印尼和越南,中餐品牌的门店数量却最为密集。

根据《中餐出海东南亚》报告里的数据,截至2024年年底,中国餐饮品牌已在东南亚开出了超过6100家门店。

这里面是盲目跟风,还是有系统性和战略性的考量呢?东南亚市场到底适不适合中国餐饮品牌的扩张?

尽管中国餐饮市场的规模接近7500亿美元,但国内竞争异常激烈。根据天眼查的数据,2024年上半年有超过100万家餐饮企业注销,占总量的6.3%。因此,许多品牌将目光投向海外:表现良好的品牌寻求新的增长点,而面临困境的品牌则希望找到突破的机会。

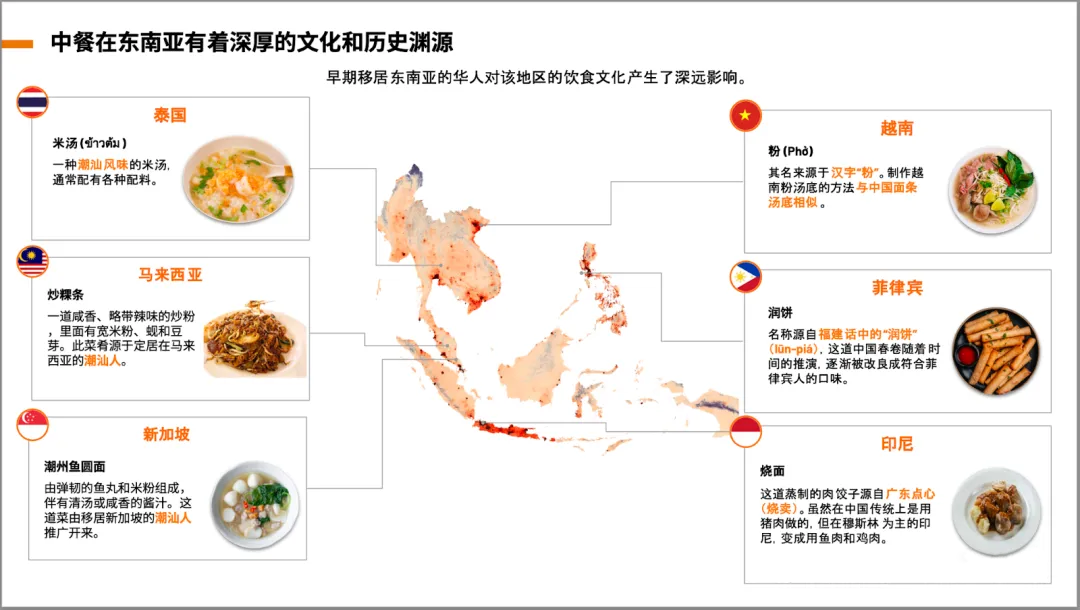

东南亚成为众多中国餐饮品牌的首选市场,主要是因为该地区与中国有着深厚的历史和文化联系。地理上的邻近性,加上东南亚主要城市中有大量华人移民(估计超过5000万),使得这一区域对中国餐饮品牌的接受度较高。早期华人移民带来的饮食习惯和烹饪方式,如新加坡的海南鸡饭、马来西亚的炒粿条等,早已融入当地美食文化。

例如,越南的牛肉粉据传是由广东移民在海防创造的,印尼街头也常见售卖鸡肉和鱼肉烧卖的小贩。此外,近年来麻辣烫、火锅、湘菜、酸菜鱼和米线等新中式风味在东南亚年轻消费者中大受欢迎,进一步证明了这一市场的潜力。

因此,中国餐饮品牌选择东南亚并非单纯跟风,而是基于多方面的战略考量。东南亚的市场环境和文化背景为中国餐饮品牌的成功提供了有利条件。

近年来,麻辣、火锅、湘菜、酸菜鱼和米线等中式风味在东南亚年轻消费者中大受欢迎。这不仅因为这些重口味菜品迎合了年轻人的喜好,还因为它们为当地主流消费者带来了新鲜感。例如,吉隆坡苏丹伊斯迈路上的兰州牛肉面店常常充满欢声笑语,吸引了许多顾客。马来西亚传统的面条种类较为单一,且许多传统华人餐馆及近年流行的日式拉面多使用猪肉猪骨汤底,相比之下,新中式风味提供了更多元的选择。

这种变化不仅满足了当地华人的口味需求,也吸引了更广泛的消费群体,进一步证明了中国餐饮品牌在东南亚市场的潜力。

此外,印尼的清真酸菜鱼和新加坡的清真湘菜小炒也吸引了大量本土穆斯林食客。

除了口味上的接受度,东南亚餐饮市场的丰厚利润也是吸引中餐品牌的重要原因。与竞争激烈的中国市场相比,东南亚的竞争相对较小,而现有品牌的盈利能力令人瞩目。例如,麦当劳在新加坡、马来西亚和泰国的运营公司在2022年共实现6700万美元的净利润;菲律宾的餐饮巨头快乐蜂集团(Jollibee)在2023年更是赚取了1.53亿美元的净利润,并积极在全球和区域内收购品牌。

这种市场环境无疑为中餐品牌的扩张提供了广阔的空间和机遇。

除了Jollibee之外,东南亚的许多本土品牌也在积极拓展至区域其他国家乃至全球市场。例如:

新加坡的面包新语已为许多消费者所熟知。越南的中原传奇咖啡和泰国的ChaTraMue泰式奶茶最近也在中国市场崭露头角。

马来西亚的Secret Recipe、菲律宾的Potato Corner 和 印尼的Kopi Kenangan 等品牌同样在积极扩展。值得一提的是,Potato Corner还从茶姬挖来了前国家运营负责人,以加强其在马来西亚的业务发展。

这种趋势表明,东南亚的本土品牌不仅在当地表现优异,还在积极寻求全球化机会,展示出强大的竞争力和市场洞察力。

也就是说, 有可能除了在说中文的华人人口集中的新马和蜜雪的遍地分布之外,在东南亚1329亿美元的餐饮服务市场里,中餐出海东南亚在主流市场渗透率并没有大家想象得那么大。那这是意味着更大的未被开拓的市场、还是说有什么值得大家关注的问题呢?

需要注意的是,东南亚各国的经济发展和餐饮生态在成熟度和复杂性上存在显著差异。新加坡和马来西亚经济水平较高,消费能力较强,客单价也相对较高;而其他国家的消费者购买力较低。这并不意味着新马市场的利润一定更高,因为这两个市场的成本结构和其他因素不同。这也解释了为什么蜜雪冰城在印尼和越南的拓展和盈利速度更快。

这种市场差异促使各品牌根据当地情况调整策略,以实现最优发展。

在合作伙伴的选择上,海外知名餐饮品牌已经在东南亚探索了多种运营模式。例如,日本品牌吉野家在东南亚多次调整其运营模式,包括直营、特许经营和合资公司。茶姬也在新加坡和马来西亚从合资或本地代理转为直营。

根据《中餐出海东南亚》报告,以下几家公司也在东南亚六个主要市场经历了合作模式的转变:

这种灵活性反映了品牌根据不同市场的特点进行战略调整的能力。

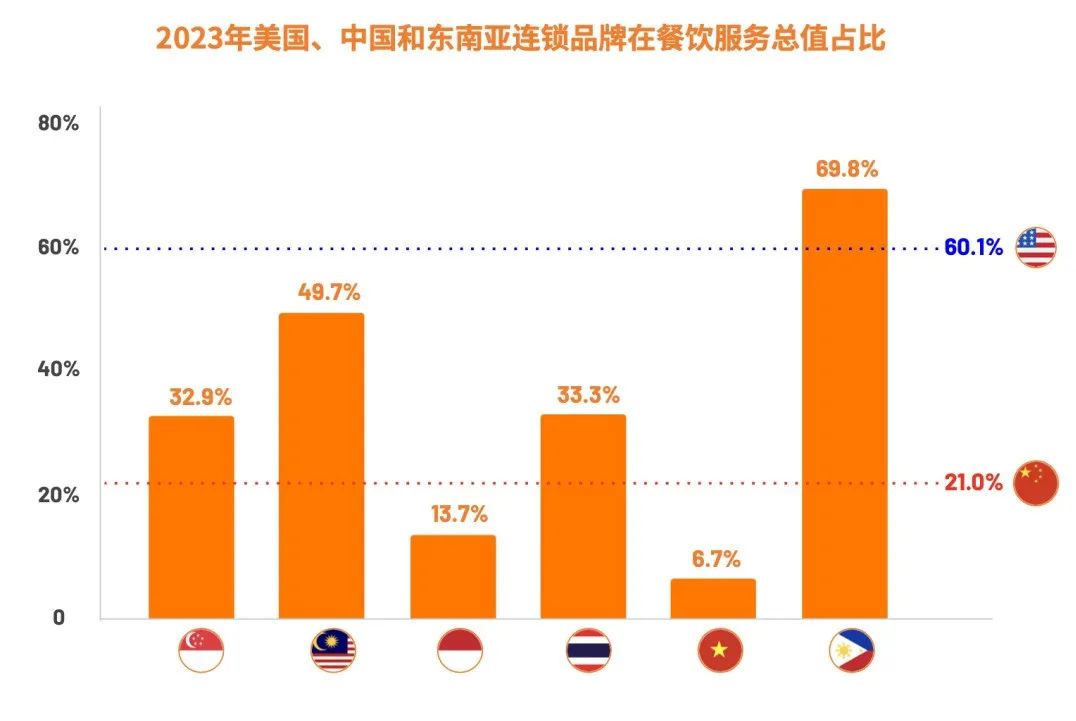

东南亚各国的餐饮连锁化率差异显著。从连锁餐饮在行业总产值中的占比来看,越南和印尼的连锁化率低于中国水平,而新加坡和马来西亚的连锁化率超过30%。菲律宾的连锁化率更是接近70%,Jollibee的成功便是例证。

因此,“东南亚不存在连锁经营”的说法并不准确。不同国家的发展阶段、基础设施和竞争环境各不相同,导致了连锁化率的差异。

其实,业内朋友们对这些情况非常熟悉。只要有决心和恒心,这些问题和挑战都是可以克服的。