昨天和一个刚做了半年的新手朋友聊天,他问了我一个特别基础的问题:什么是推荐专栏流量?为什么大家都在说这个?

说实话,这个问题很多新手都不太清楚。他们可能偶尔看到自己的产品出现在某个推荐位,但不知道这意味着什么,更不知道该怎么利用。

结果就是,好不容易获得的推荐流量白白浪费了。就像我那个朋友,他的台灯产品前段时间上了推荐位,流量暴涨了几天,但他什么都没做,眼睁睁看着机会溜走。

特别是现在Prime Day期间,推荐位的价值被放大了好几倍。如果你还不知道推荐专栏流量是什么,真的要抓紧补课了。

简单来说,推荐专栏流量就是亚马逊主动把你的产品推荐给买家产生的流量。这不是你花钱买的广告位,而是亚马逊算法认为你的产品值得推荐。

怎么说呢,这就像是亚马逊给你的一个"免费广告位"。

亚马逊的推荐专栏主要有几种类型:

Trending now(热门商品):通常出现在搜索结果页面顶部,展示当前热销或快速增长的产品。这种推荐位流量爆发力最强,但持续时间相对较短。

Best sellers(畅销商品):展示某个类目下销量最好的产品。这种推荐位相对稳定,但竞争也最激烈。

Amazon's choice(亚马逊推荐):出现在搜索结果中的特殊标识,通常给转化率高、评价好的产品。

Customers who bought this item also bought(买了还买):出现在产品详情页,推荐相关产品。

老实讲,对新手来说,最容易获得的是Trending now,因为它主要看短期增长趋势,而不是历史积累。

我发现很多新手把推荐位当成运气,其实不完全是。亚马逊推荐你的产品,说明你在某些指标上表现不错,比如转化率、点击率、或者短期销量增长。

推荐专栏流量是你进入优质产品俱乐部的特殊信号,这是即将开启正循环的吉兆。但问题是,很多卖家获得推荐专栏后就懵了:他们很激动但不知道怎么做,还没反应过来,流量就跑没了。

很多新手看到推荐专栏标签后,第一反应是"我的产品被推荐了!",却忽略了这背后的流量杠杆效应。

实际上,推荐位是亚马逊算法对你产品表现的认可,但若不做任何动作,流量红利可能转瞬即逝。我有一朋友的帐篷产品,获得推荐位后流量暴涨,但因为他没有及时分析和优化,几天后推荐消失,流量又回到原来水平。这就是典型的流量浪费。

推荐位不是装饰品,而是流量放大器。它能把你原有的优势放大几倍,但前提是你要搞清楚两个关键问题:

第一,你是因为什么被推荐的?是某个关键词表现突出?还是某个广告活动效果好?

第二,推荐流量主要来自哪里?是自然流量还是广告流量?是哪些具体的搜索词?

很多新手获得推荐位后,要么完全不管,要么盲目调整价格、修改标题,结果把推荐位搞没了。正确的做法是先分析,再行动。

但这里就有个问题:仅凭亚马逊后台数据,你很难看出这些深层信息。你需要更专业的分析工具。

仅凭亚马逊后台数据,你根本看不出推荐流量的具体来源。这就是为什么需要专业工具来分析。

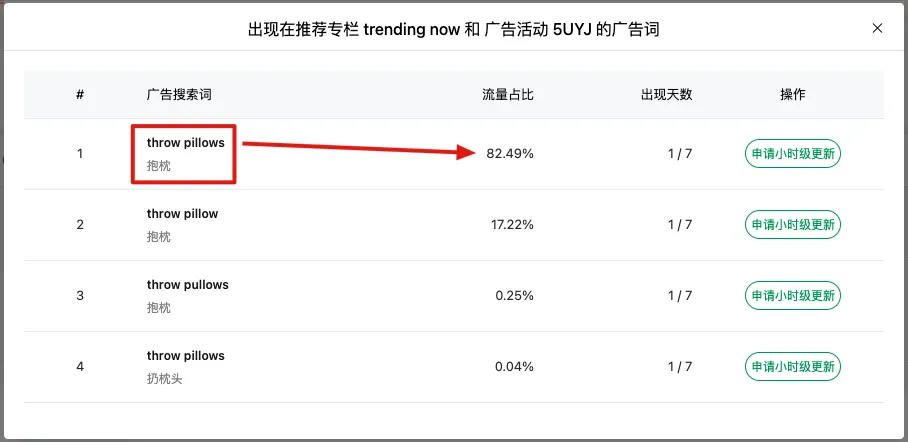

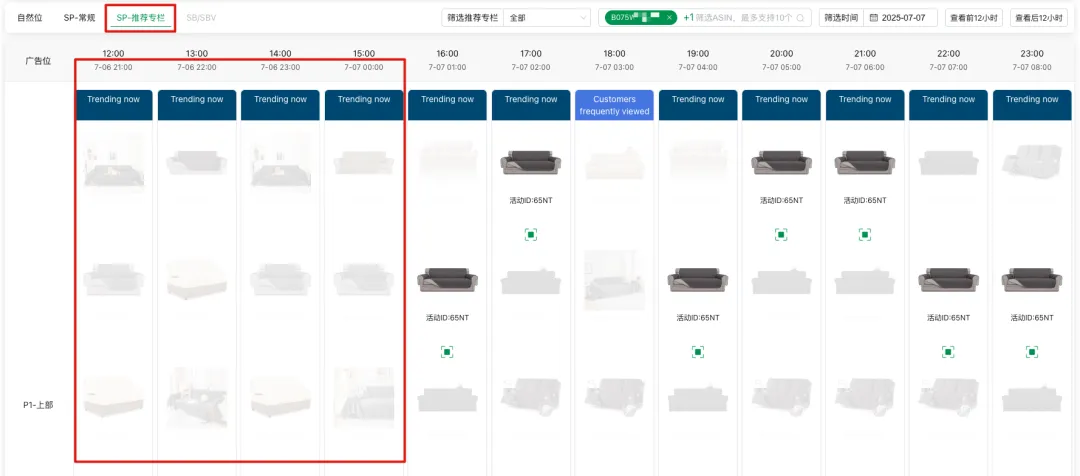

通过Sif的查推荐专栏功能,你可以清楚看到推荐专栏流量的构成。以抱枕产品为例:

第一步:发现46.53%的推荐专栏流量来自Trending now,通过6个广告活动获得。

第二步:深入分析发现,编号"5UYJ"的广告活动贡献了92.53%的流量,占绝对大头。

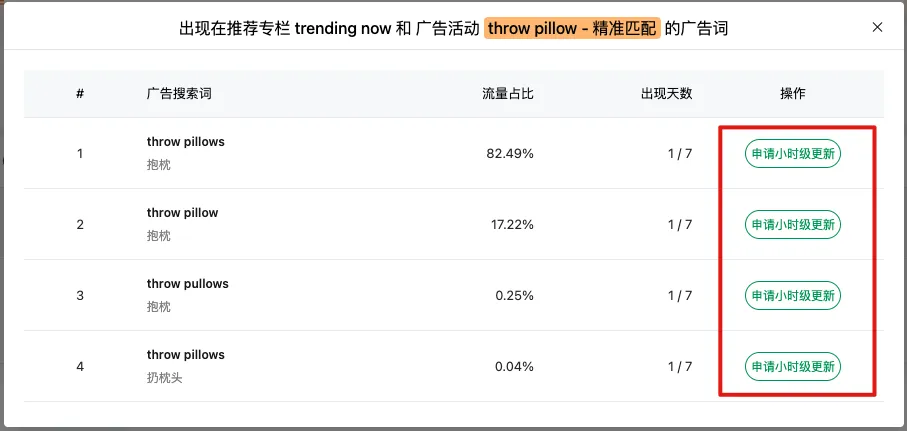

第三步:继续挖掘,这个广告活动里的"throw pillows"关键词贡献了超过80%的推荐流量。

找到这个规律后,优化方向就很清楚了:重点提高"throw pillows"的出价,延长投放时间,确保推荐位活跃时段有足够预算。

但关键问题来了:编号"5UYJ"对应后台的哪个具体广告活动?这就需要用到Sif的广告活动同步功能,把后台campaign名称同步过来,一眼就能看出是哪个活动在发挥作用。

更有价值的是小时级推荐专栏坑位快照。比如某产品在太平洋时间0-8点获得稳定推荐,但9-23点购物高峰反而没有推荐位曝光。这说明广告预算在早上就花完了,正好错过了黄金时段。这就是典型的推荐专栏流量浪费。

推荐专栏流量对新手卖家来说是一个重要机会,但机会只给有准备的人。

很多新手把推荐位当成运气,其实它更像是亚马逊给你的一场考试。处理得好,可能会给你更多;处理不好,很快就收回去给别人。

关键是要有科学的方法:用工具分析数据,找出流量来源,针对性优化,而不是盲目猜测。记住,亚马逊的每一次推荐都有它的逻辑,你要做的就是找到这个逻辑。