在深圳,一支只有两人的小团队,靠一个专注于“发动机模型”的独立站,实现了年营收3100万+。这个名为Engine DIY的独立站,主打从摩托车发动机、V8航空发动机到重型机械发动机的DIY模型,用户需要自己动手组装。这种看似“折腾”的模式,在国外却很受欢迎,尤其是老外,把它当作闲暇时的解压项目,既能享受动手的乐趣,又能获得成就感。

很多人觉得DIY是“小孩子玩的游戏”,但这群创业者发现,老外对“亲手创造”有着强烈的需求。

他们的产品瞄准了 “机械爱好者的成就感”:比起直接买现成的发动机,用户更愿意花时间自己组装——从挑选零件到调试启动,每个步骤都充满挑战。比如V8引擎的轰鸣声,对机械迷来说,是“用双手创造的快感”。

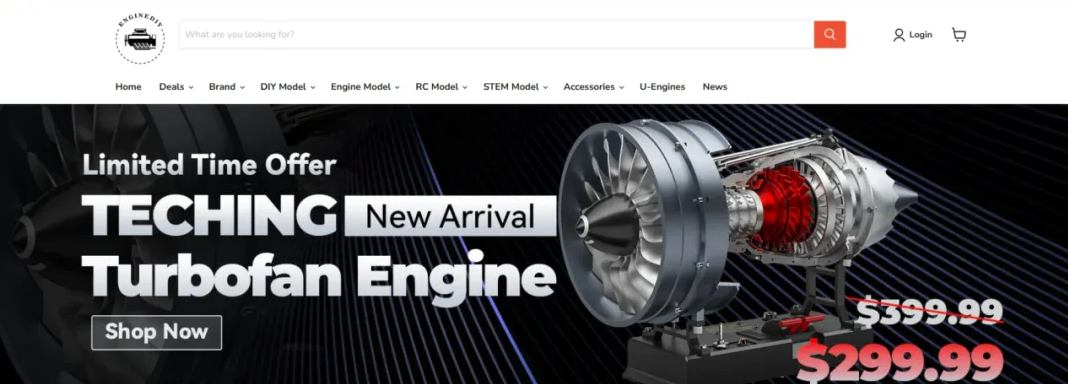

产品类型也很全面:喜欢复古情怀的人可以选择蒸汽发动机,追求速度的可以选摩托125引擎,甚至还有航空级发动机模型,满足不同用户的兴趣。数据显示,购买他们产品的用户中,80%以上是25-54岁的男性,这个群体消费能力强,对“机械美学”有浓厚兴趣,愿意为“自己动手”花钱。

按理说,冷门产品和两三个人的小团队,推广应该很难,但他们靠“内容+自然流量”打开了市场:

关键词布局精准:他们的网站针对“DIY发动机组装”“新手如何造引擎”等具体问题做了优化,用户搜索相关关键词时很容易找到他们。直接搜索和谷歌自然流量占了近一半,说明用户是“主动找上门”的。

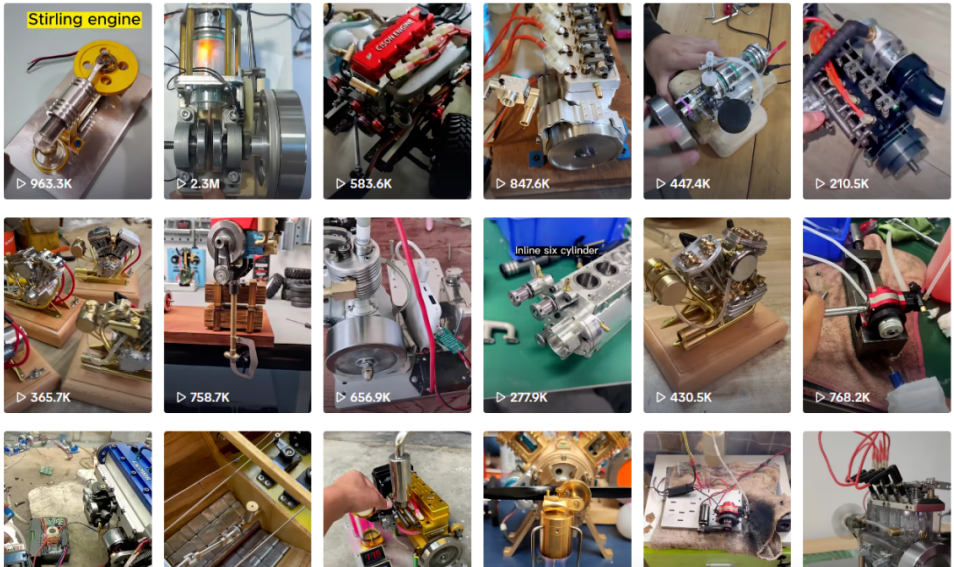

视频内容既是广告也是教材:他们在YouTube、TikTok上发布组装发动机的过程,从零件拆解到调试技巧,甚至还有“失败案例”(比如新手第一次装V8引擎漏油了怎么解决)。这类内容既实用又有看点,月访问量达到266万,其中24%来自社交媒体。

用户自发传播:很多用户组装完成后,会把自己的成果拍成视频分享,相当于免费给品牌做宣传。这种“用户创造内容”的模式,比广告更有说服力。

这个案例看起来像“神话”,但背后藏着普通人能借鉴的经验:

1.小众需求里藏着大机会:

很多人觉得创业要追“热门赛道”,但这俩人反其道而行之,选了“DIY发动机”这个冷门领域。表面看市场小,但精准满足了一部分人的需求——客单价高(单台引擎几千美元),复购率也不错(用户会买配件升级)。与其在大红海里竞争,不如在小众领域做到极致。

2.把产品变成“解决方案”:

他们卖的不是单纯的发动机零件,而是“让普通人也能享受创造乐趣”的整套体验。官网有详细的组装指南,视频教新手避坑,售后还有人指导调试。这种“一站式服务”降低了用户的门槛,让他们觉得“自己真的能做成”。

3.轻资产也能高效运转:

团队只有两个人,核心工作是设计图纸、拍视频和对接供应链,零件生产外包,仓储物流交给海外仓。这种“轻资产+重内容”的模式,让他们把精力放在最擅长的地方,毛利率能达到60%以上。

这对创业者的故事没什么“高大上”的噱头,却实实在在说明了一个道理: 赚钱的关键不是跟风追热点,而是找到“别人不愿做”但“有人需要”的点。

他们没有巨额投资,没有豪华团队,甚至一开始可能被嘲笑“不务正业”,但凭借对需求的洞察和持续的深耕,最终在海外市场站稳了脚跟。这给所有想创业的人提了个醒:哪怕起点低、资源少,只要认准一个细分领域,把用户体验做到位,小生意也能做出大名堂。

毕竟,在这个追求“快和多”的时代,愿意静下心来做“慢和专”的人,反而更容易找到属于自己的机会。