马来西亚,这个被称作“他乡的中国”的国度,正成为中企出海东南亚的确定性选择。

走在吉隆坡的街头,很容易产生时空交错感——MINISO、霸王茶姬、蜜雪冰城、vivo的招牌随处可见,打车经常遇到中国的新能源汽车,中文标识和华语交流更是司空见惯。

这里的“故乡感”,不仅源于品牌的熟悉,更源于文化的深度链接。

马来西亚,是除中国和新加坡外华人比例最高的国家,也是中国以外全球唯一从幼儿园到大学都有中文教育体制的国家,堪称中华文化在海外保存最为完整的土壤之一。

文化的亲近,为中国企业落地提供了天然的纽带。而当我们把视角从文化转向经济和商业,一个充满活力的现代经济体正展现出强劲的发展势头。

十年GDP增长40%,人均GDP位列东南亚前三,制造业占GDP比重达23.4%……这里有“东方硅谷”的制造实力,有巴生港的物流枢纽势能,更有对新能源、电子电气等领域的政策倾斜与发展渴求。

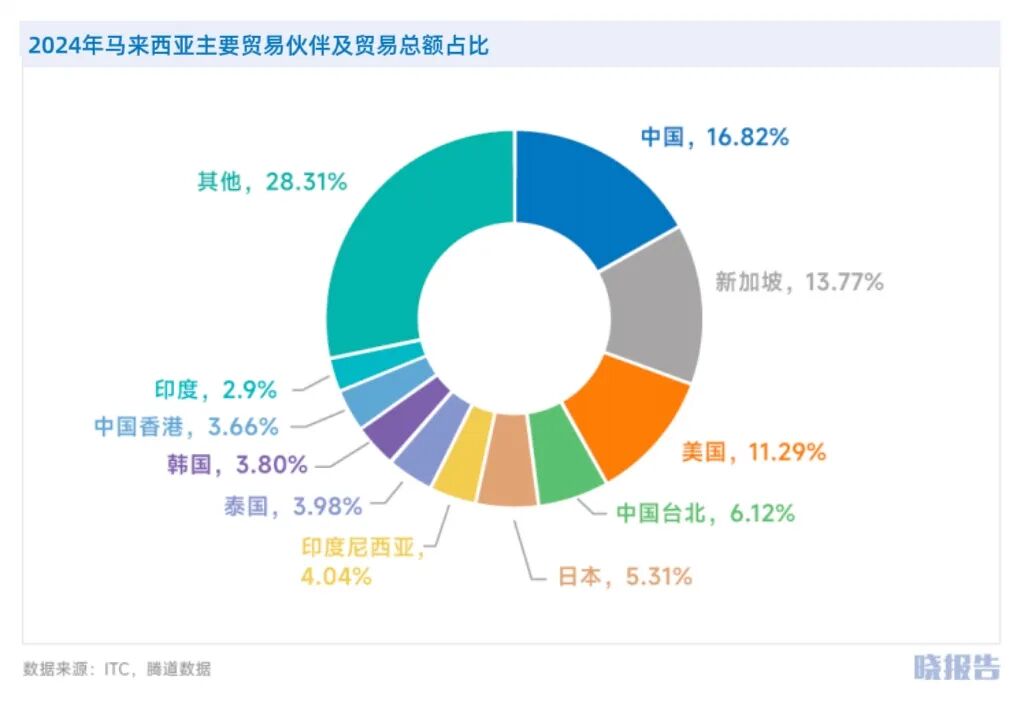

在全球产业链重构的背景下,中马通过“两国双园”模式、基础设施共建、重点产业投资等,持续深化经贸合作。中国已连续多年保持马来西亚最大贸易伙伴。

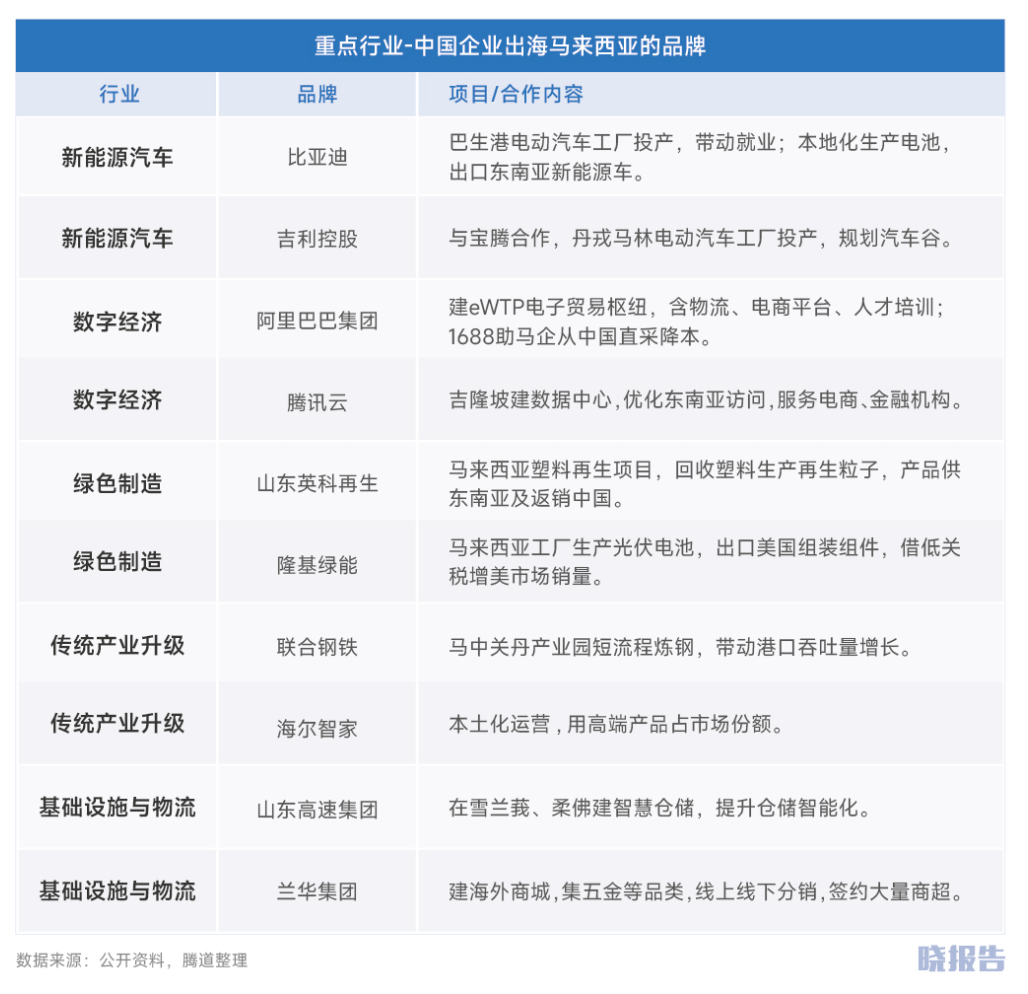

《大华银行企业展望调查报告2024》显示,马来西亚是未来三年内,东盟和中国企业最希望投资的国家。华为、吉利、奇瑞、比亚迪等中国企业纷纷在此布局,进一步印证了这片投资热土的吸引力。

为此,吴晓波频道、华商出海产业联盟与全球进出口贸易数据服务商腾道数据联合推出《2025年出海马来西亚专题报告》,从国家基本面、贸易全景图到五大关键产业机遇,为企业提供全方位的出海指南和实战策略。

在地缘动荡、经济波动的今天,马来西亚以其稳定的地理位置、多元包容的文化,中立的政治立场和稳健的经济环境,成为难得拥有“确定性”的海外市场。

与越南的低成本制造、印尼的资源禀赋相比,马来西亚的核心竞争力在于“稳”。这种“稳”,体现在多个维度。

首先是地理位置的战略优势。马来西亚地处东南亚“十字路口”,北接泰国,南邻新加坡,东望菲律宾与印度尼西亚,西扼全球航运要道马六甲海峡。

这一区位使其天然成为辐射东盟十国、覆盖逾6亿人口市场的桥头堡,更是连接东西方贸易的战略支点。

高效的交通和物流体系,则将地理优势发挥到了极致。依托吉隆坡国际航空枢纽,2小时航程足以覆盖东南亚主要城市。全球25%海运贸易经马来西亚转运,其港口效率东盟前三,货物24小时可达新加坡与印尼。

巴生港作为马来西亚最大货运港口,2024年集装箱吞吐量位居全球第十,在东南亚仅次于新加坡港。丹绒柏勒巴斯港也以16.9%的增长率快速升至全球第14位。

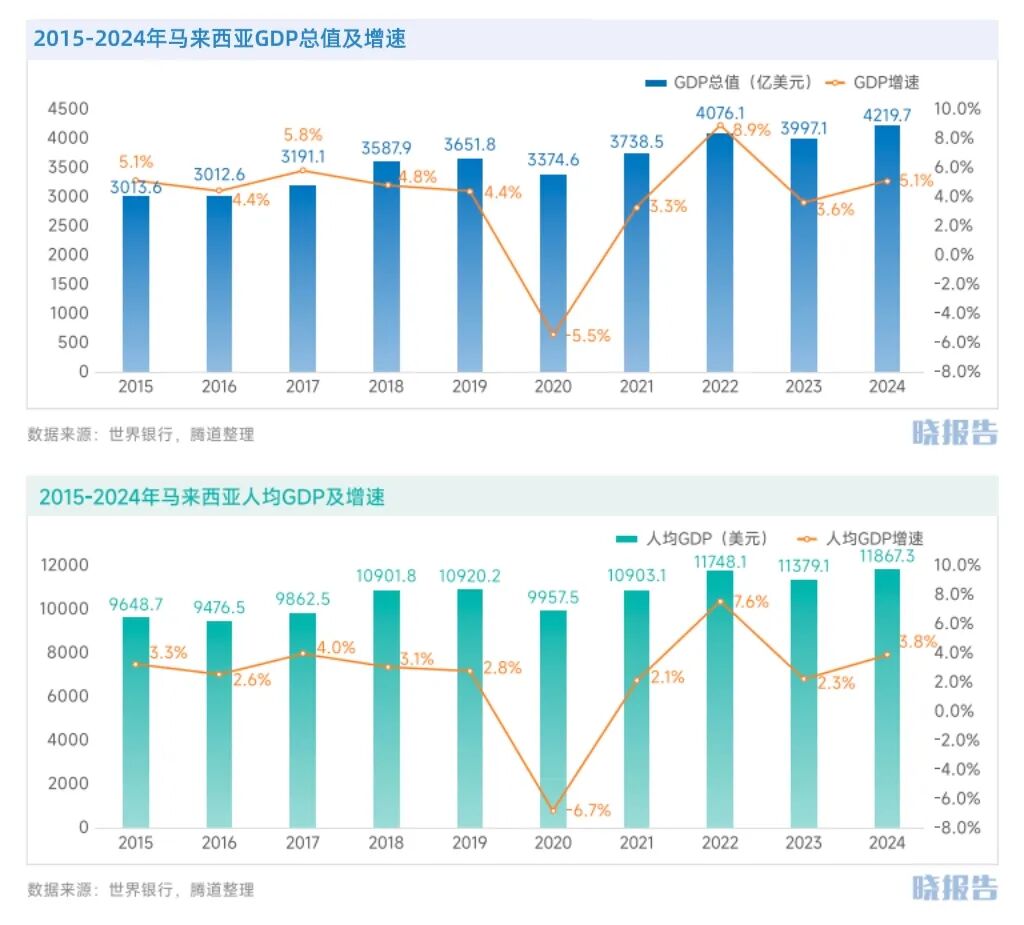

经济层面,马来西亚展现出稳健的韧性与潜力。根据世界银行数据,马来西亚GDP从2015年的3013.6亿美元增至2024年的4219.7亿美元,十年间增长约40%。

2024年马来西亚人均GDP达11867.3美元,位列东南亚第三。2025年GDP预期增速将达4.5%,高于新兴市场均值。

贸易方面,近5年马来西亚的贸易总额呈现波动上升趋势,并自1998年以来已连续26年保持贸易顺差。

其进出口来源广泛且多元:前三大进口来源地为新加坡(15%)、美国(13%)和中国(12%);前三大出口目的地为中国(22%)、新加坡(12%)和美国(9%)。

这种结构既维系了与周边国家的紧密联系,也平衡了与全球主要经济体的关系。相较于对美出口占比30%以上的越南,多元的贸易结构让马来西亚不会过度依赖任何市场,贸易结构更具韧性与独立性。

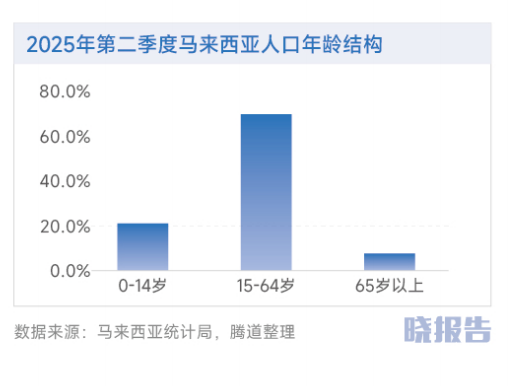

人口红利,是马来西亚增长的另一大引擎。

其红利正通过劳动力结构优势、高素质多语种人才、较低的用工成本及强劲的消费力四大维度集中释放。

马来西亚人口结构呈“纺锤形”结构,2025年第二季度工作年龄人口(15—64岁)占比高达70.4%,年龄中位数在30岁左右,与中国人口红利爆发时期的结构高度相似。

作为多民族融合的国家,马来西亚还培养了大量同时掌握汉语、英语、马来语的跨文化人才,而这正是出海企业渴求的本地资源。

不过需要注意的是,当地人更加适应“慢生活”,工作习惯与国内有差异,管理者需要投入更多耐心,理解并尊重不同文化与信仰。

人口红利也转化为强劲的消费动能。马来西亚是东盟第四大消费市场,人均消费支出仅次于新加坡。

2023年人均消费支出占其可支配收入比重高达105%,在东盟主要国家中最高,展现出“高活力、高潜力”的市场特质。马来西亚还有相当规模超前消费的“月光族”,这为中企开拓市场提供了广阔的潜力。

此外,马来西亚的确定性还植根于健全的法治与外资保护。

作为英联邦成员国,马来西亚沿袭普通法体系,法律框架透明、司法程序规范,对知识产权和合同执行有较强保障。

政府对外资企业实行国民待遇原则,在多数行业不限制股权比例,并设有专门的商业法庭高效处理商事纠纷。

这种法治化、国际化的营商环境,有效降低了企业在海外投资中的合规风险,增强了长期经营的信心。

当前,马来西亚正聚焦半导体、新能源、制药、数字经济、医疗器械五大领域,推动产业从劳动密集型向技术密集型转型。

而中国企业恰恰在这些领域积累了深厚的产能和技术,这种高度互补的产业匹配,为中企落地马来西亚打开了历史性的机会窗口。

1、半导体产业:全球供应链的关键一环

马来西亚正通过《国家半导体战略》(NSS)和《2030年新工业蓝图》(NIMP2030)等政策,全力竞逐全球半导体制造领军地位。

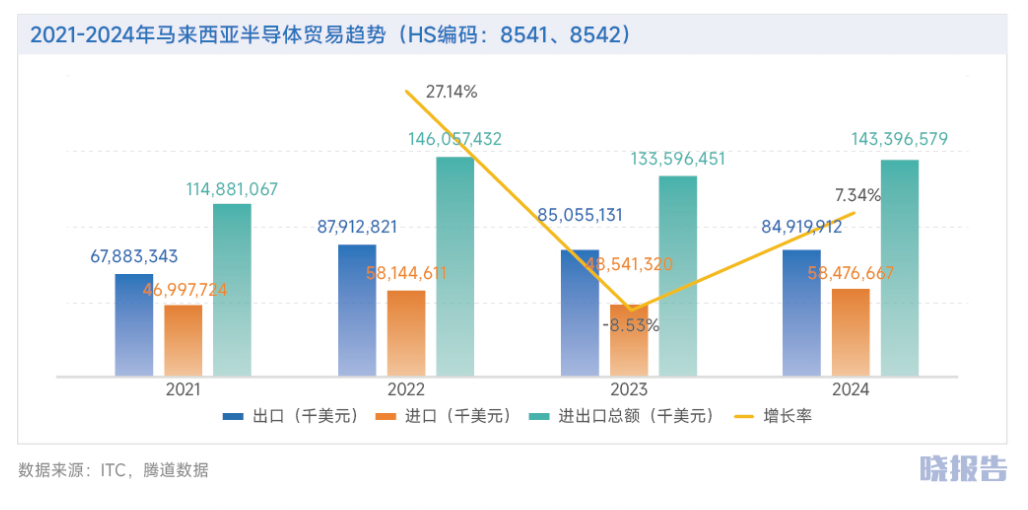

数据显示,目前马来西亚半导体出口占全国出口总额的40%,是全球第六大半导体出口国,更占据全球封装测试市场13%的份额。

与新加坡相比,其劳动力成本仅为后者的1/3至1/2.电子制造业从业人员超80万,熟练技术工人储备充足;相较于越南,其产业配套更成熟,物流效率与电力等基础设施更加完善。

目前,马来西亚已汇聚英特尔、AMD、英飞凌等国际巨头,以及华为、通富微电等中资企业,形成覆盖设计、制造、封测全产业链生态。

2、新能源汽车:中国品牌的东南亚主场

马来西亚是东盟少数拥有成熟自主汽车品牌的经济体,汽车年产量超74万辆,全行业直接就业人口超70万,均位于东盟前列。

然而其传统燃油车市场长期由日系品牌主导,电动化转型亟待提速。这一市场空白,正为中国新能源汽车企业提供战略机遇。

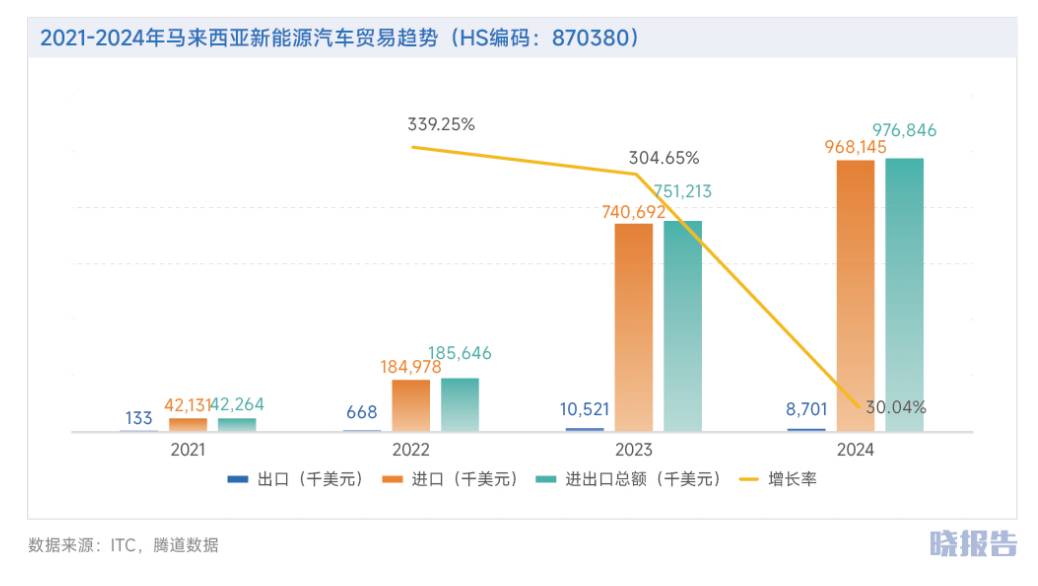

截至2024年11月,马来西亚已登记的电动汽车(xEV)数量为44423辆,同比增长19%;其中纯电动汽车增速达45%,为14766辆,规模仍待爆发。

政府推出多项政策鼓励本土制造与消费,并计划在2025年前安装10000个充电站。《国家能源转型路线图》明确设定阶段性目标:2030年电动汽车销量占行业总量的20%,到2040年达到50%,到2050年进一步攀升至80%。

2024年,中国车企在马来西亚的销量表现抢眼:比亚迪以8570辆的注册量位居榜首,市占率超过31%;奇瑞销量暴涨338%,跻身至本土品牌第五位;吉利与宝腾合作推出的车型也深受当地消费者喜爱。

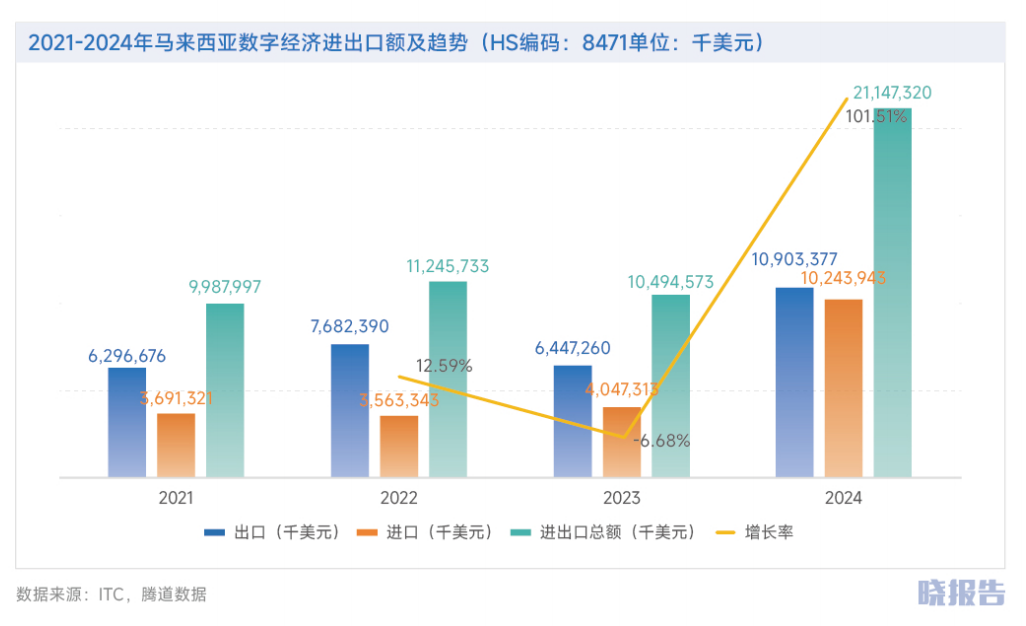

3、数字经济:中国模式的东南亚复刻

随着5G覆盖扩大与线上消费习惯成熟,马来西亚数字经济迎来高速增长,2024年数字贸易额同比激增101.51%。

然而,快速扩张也暴露出物流效率、仓储设施与数字营销等服务短板,这也为中企提供了差异化切入机遇。

目前,阿里已经在当地建立起了eWTP数字贸易枢纽,腾讯云则在吉隆坡布局了数据中心,服务电商和金融机构,优化区域访问体验。

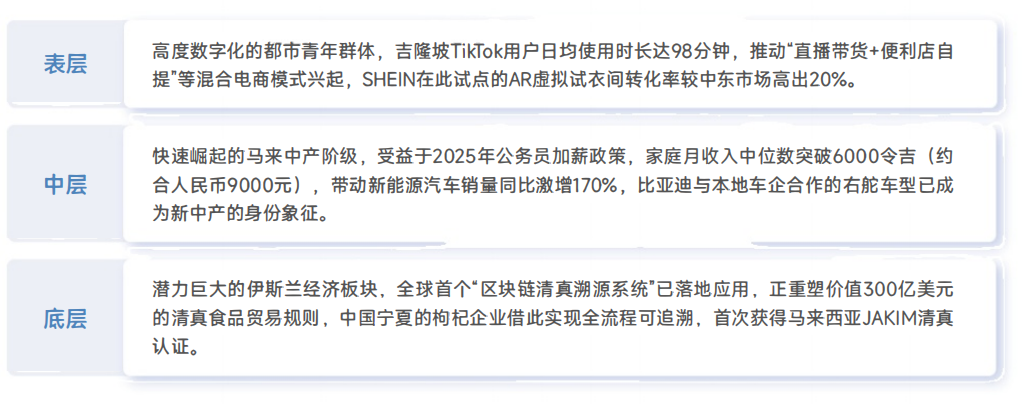

总体而言,马来西亚的市场结构呈现多层次结构:

高度数字化的都市青年群体推动“直播带货+便利店自提”等混合模式崛起;快速崛起的马来中产阶级带动新能源汽车销量激增;潜力巨大的伊斯兰经济板块正在重塑价值300亿美元的清真食品贸易规则。

这种立体的市场结构,为不同行业和定位的中国企业提供了多元切入点与发展空间。

真正的出海成功,是从“走出去”变为“走进去”。而第一步,就是理解并尊重文化差异——这也是最难的一步。

马来西亚多元族群与宗教共存,约六成人口为穆斯林,伊斯兰教为国教,礼拜、斋月等仪轨深入街巷与职场;印度裔与华裔则分别信奉印度教、佛教或道教,各自在饮食、节日、服装上亦有鲜明禁忌。“尊重”是中国企业落地生根的第一张门票。

在工作文化层面,马来企业注重协商与层级和谐,下属不轻易反驳上级;加班文化不盛行,穆斯林员工需在固定时段祷告。部分中资企业已将会议室临时改为祈祷室,并在排班上预留祷告空档,获得员工认可。

在宗教禁忌细节上:马来人忌食猪肉、禁酒,忌讳在物品上印有动物或人像的图案;左手被认为是不洁的,接递物品应用右手;忌讳摸头、不可用食指指人;女士进入清真寺要穿长袍戴头巾等。

企业只有提前做足功课,将尊重落到管理制度和日常细节,才能将多元文化转为竞争优势,实现真正的“本地扎根”。

人才本地化是长期发展的基础。除了要雇佣本地基层员工,更要培养和任用本地中层乃至高层管理人员。

需要特别指出的是,马来西亚不太适合劳动密集型产业。全国仅3300万人口,本地劳工普遍不愿意从事“3D”(脏、险、难)工种,本地工厂也长期依赖外籍劳工(占比约20%),低端劳动力成本还高于越南、印尼。

此外,马来西亚政府在“第十一大马计划”及后续产业路线图中也明确拒绝“低端工厂”,鼓励引进高附加值、自动化、精密制造项目。

正如马来西亚总理安瓦尔所说:“合作不是取代,而是赋能。”这句话道破了中马经贸合作的真谛——不是简单的产能转移,而是通过技术输出、生态共建和合规运营,实现价值共创。

政治的稳定、经济的增长、政策的红利、产业的匹配、文化的相通,这些确定性的要素让马来西亚成为中企出海东南亚的首选。

2025年,也是马来西亚投资政策红利集中释放的一年,那些早已洞察其战略价值的企业,已经在这片热土上收获了丰硕果实。

对于中小企业来说,马来西亚更是出海“第一站”的跳板——成本可控、风险较低、适应容易。在这里积累的经验,将成为进军更广阔全球市场的宝贵资本。

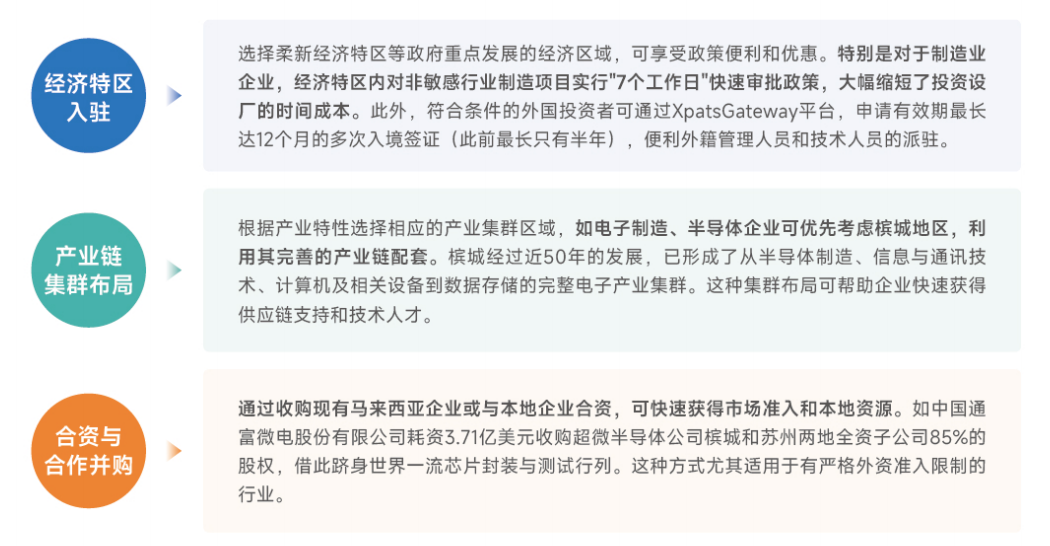

我们根据企业投资规模和战略目标,梳理总结了进入马来西亚市场的三种途径: