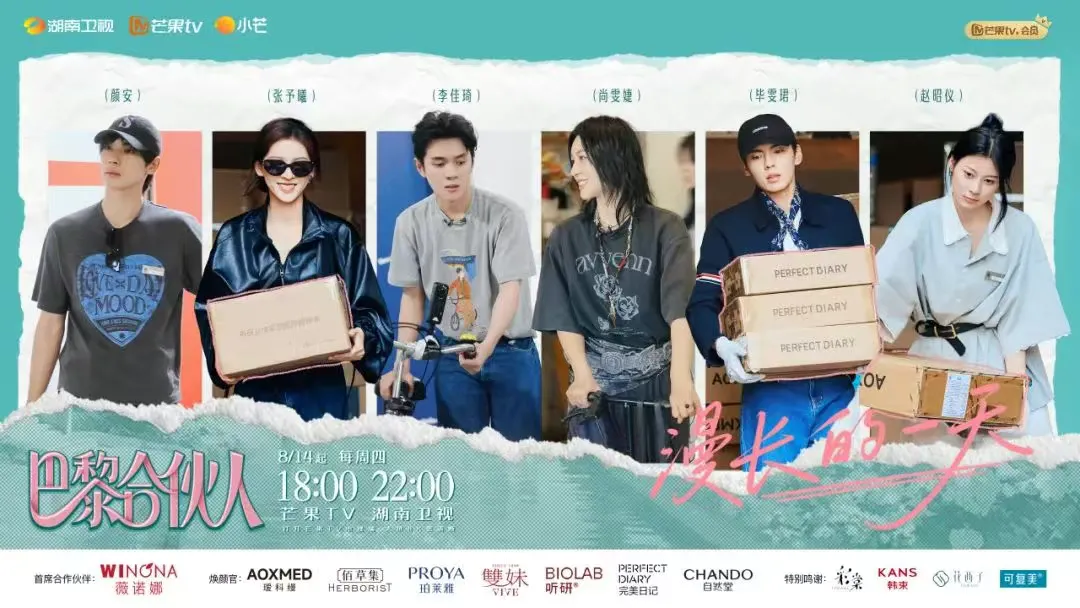

在刚刚开播的综艺《巴黎合伙人》中,六位明星组成的团队在巴黎市中心,经营一家名为 “颜YANLAB” 的美妆快闪店。短短16天内,这家快闪店陈列了12个国货美妆品牌、172款产品,吸引了众多当地消费者打卡体验。虽然这档综艺的本质是娱乐内容,但它却意外地将“中国美妆集合店出海”的话题推向了公众视野。

图源:芒果TV

过去十年,中国美妆品牌早已通过跨境电商、代购渠道、海外代理商等方式进入欧美、东南亚和中东市场。但像“集合店”这样整体落地的模式,尤其是在巴黎这样时尚与美妆的全球舞台中心,还是第一次。

它不仅是一场综艺实验,更像是一面镜子,折射出中国美妆在出海模式上的新探索。

能否通过集合店这种更体系化、更场景化的方式,撬动海外市场认知,从“单点突围”走向“集体破局”?

如果说《巴黎合伙人》只是一次短期的综艺尝试,那么支撑它背后的现实逻辑,则是中国美妆产业庞大的内生力量和海外市场潜力。

2024年中国化妆品市场规模已突破 6700亿元人民币,其中护肤品占比接近50%。与此同时,跨境电商出口的美妆产品增速明显。海关总署数据显示,2024年通过跨境电商出口的化妆品同比增长超过 22%,其中东南亚、中东、欧美成为主要增量市场。

图源:pixabay

而从品类结构看,护肤、彩妆依然是出海主力,但新品类的崛起尤为明显。例如,功能性护肤、小众香氛、美妆工具,正逐渐成为跨境平台上的爆款。

以亚马逊为例,2025年上半年,中国卖家在美妆个护类目的销量同比增长超过 30%,其中香氛蜡烛、卸妆油、修护精华类目增长最快。

在海外社交媒体上,中国美妆也正在从“性价比代表”向“潮流创新”转型。

近年来,TikTok上与“中国美妆”相关的话题关注度显著上升,其中被频繁提及的关键词包括“affordable luxury(平价奢华)”“new ingredients(新成分)”“Asian skincare(亚洲护肤)”。这意味着,在海外消费者心中,中国美妆已逐渐摆脱“低价代工”的标签,开始被认知为一个具有产品力和文化调性的赛道。

换句话说,行业的基底已经成熟。中国美妆出海不再是星星之火,而正在走向规模化、品牌化和模式化的新阶段。

集合店并非新概念,而是在全球范围内多次被验证的一种零售模式。

日韩的代表是 Olive Young。它以药妆与美妆相结合的形式,依靠大规模SKU与线下体验形成消费黏性,在韩国已成为年轻女性“逛街必去”的标志性场所。

图源:oliveyoung

欧美则有 Sephora、Ulta Beauty 等,它们通过精细化陈列、专业导购与高端选品,既服务了国际大牌,也孵化了不少新兴独立品牌。

集合店天然兼具“展示平台”与“销售终端”的双重功能,它既是零售渠道,也是品牌孵化器。

在陌生市场里,单打独斗的中国品牌往往要花费大量营销成本去教育用户,而集合店的出现改变了这一点。通过“国货专区”或“新锐品牌集合”的形式,让多个品牌的曝光相互叠加,形成一种整体性的背书,消费者在进入店铺的那一刻,就更容易接受和尝试。

与此同时,集合店在供应链与渠道效率上的优势也逐渐显现。集中采购、统一物流和运营,不仅分摊了仓储、运输与退换货的成本,还能提升整体毛利率。

更重要的是,这种模式天然带有孵化效应。对于新锐品牌来说,只要进入集合店货架,就有机会借助店内流量和产品组合的互补,迅速完成从“被看见”到“被购买”的转化。

图源:unsplash

更值得关注的是,此时正是集合店出海的窗口期。

近几年,海外消费者对新品牌的接受度比以往任何时候都更高。许多本地零售商格局发生变化,市场空出了更多位置,也为新兴品牌创造了切入机会。

与此同时,跨境电商和社交媒体的普及,让一种全新的消费路径逐渐成型:先在社交平台被“种草”,再通过集合店完成体验,最后借助跨境电商实现复购,线上线下形成了完整的闭环。

更值得关注的是,中国美妆在供应链和研发上的速度优势,为这一模式提供了坚实支撑。国内工厂往往能在短短几个月内完成一款新配方的研发与量产,而欧美传统品牌的迭代周期可能长达一年甚至更久。这种“快速上新”的能力,恰好与集合店SKU丰富、更新节奏快的逻辑完美契合。

把集合店开在巴黎,并非一次偶然的选择,而是一次极具战略性的落子。

巴黎不仅是浪漫之都,更是全球美妆产业的塔尖。从欧莱雅到LVMH,这里坐拥全球最具影响力的美妆集团;从时装周到各类美容沙龙展会,这里不断输出潮流与话题。

图源:芒果TV视频号截图

对于中国品牌而言,选择在巴黎首发,并非追求即时销量,而是一种品牌战略投资。以一个高光事件向行业和消费者宣告,“中国美妆已不再只是代工厂的代名词,而是可以在全球舞台直接对话的品牌群体”。

《巴黎合伙人》利用明星效应,不仅带来流量,更带来一种信任感。对于尚不了解中国品牌的法国消费者而言,明星本身是一种文化符号和背书,降低了他们走进门店、尝试产品的心理门槛。

如果说以往的国货美妆出海是“默默地卖货”,那么这一次,它们是带着故事和符号走出去。

当然,出海挑战并没有因为综艺包装而消失,反而因为站在巴黎这样一个舞台而更加凸显。

1、成分合规:严苛的欧盟标准

欧盟是全球化妆品监管最严格的地区,禁止使用的化妆品成分超过1600余种。对于中国品牌而言,这意味着必须针对欧洲市场进行配方调整、额外的安全评估与注册备案。

2、文化偏好:消费习惯的差异

欧洲消费者长期受天然护肤理念影响,更看重产品成分的纯净与环保。他们倾向于“裸妆感”,而不是夸张的彩妆效果。这与国内市场近年来流行的“高饱和度眼影”、“精致全妆”存在一定差距。如果品牌不能因地制宜,容易在定位上失焦。

3、价格定位:价值认知的两难

国货美妆以性价比著称,但在欧洲市场,过低的价格可能被解读为“低质”,而一旦定价过高,又会与本土大牌正面冲突,丧失原有优势。如何找到一个“既能体现品质,又不过度冒进”的价格区间,是出海的一道必答题。韩国品牌Innisfree、The Face Shop 当年进入欧美市场时,正是因为定价策略摇摆不定,导致品牌定位模糊。

这场“巴黎实验”本质上并不是一次简单的卖货行为,而是一次面向全球化的预演。

通过一次高度曝光的集合店实践,中国美妆开始尝试以品牌群体的姿态进入全球视野,并检验自身能否经受住最严苛的市场考验。

中国美妆出海正经历着从短期流量爆发到长期市场深耕的转变。从跨境电商到线下集合店,从代工贴牌到自主品牌,从价格竞争到价值竞争,中国美妆正持续在全球市场上探索自己的发展道路。

《巴黎合伙人》中的快闪店可能只是短暂营业,但它所预示的中国美妆出海浪潮,将会持续涌动。未来,将有更多中国美妆品牌带着东方美学和科技实力,在全球美妆市场写下中国名字。

中国美妆出海之路漫漫,但前景可期。