用一款19美元的开关从深圳走向东京,自创立以来,共进行8轮融资估值达40.47亿元,较最初天使轮融资的2000万元大涨逾200倍。这家名不经传的企业,便是卧安机器人。

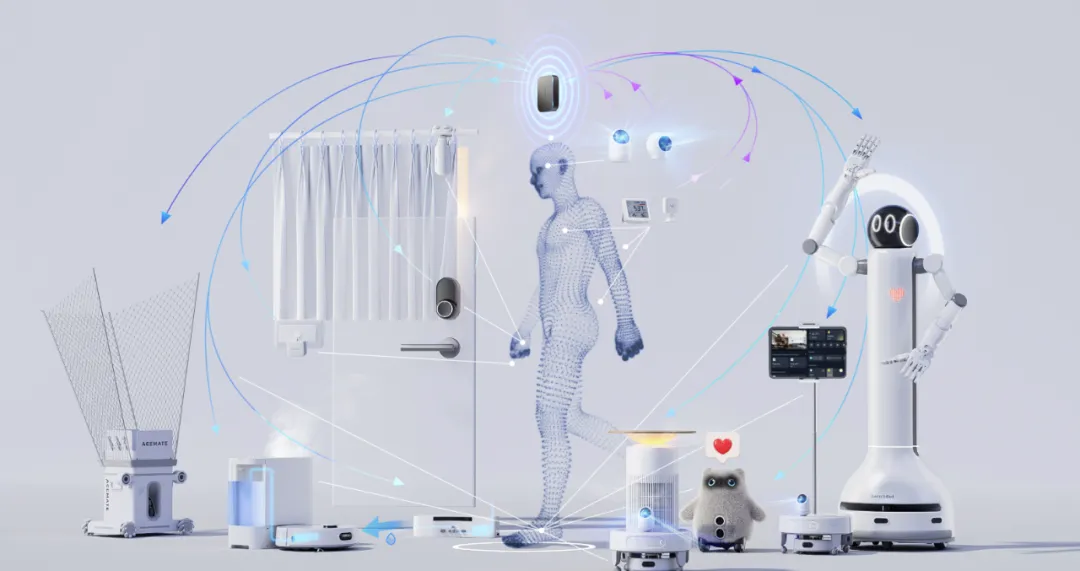

据弗若斯特沙利文报告,按2024年零售额计,卧安机器人以11.9%的市场份额在AI具身家庭机器人系统领域位居全球第一,且是全球唯一布局家庭机器人全品类的AI具身家庭机器人系统提供商。

图源:卧安机器人官网

卧安机器人的故事始于两位哈工大校友的相遇。李志晨和潘阳因对机器人设计的共同热爱而结识,在校期间就展现出技术创新能力,在2009年ADI“未来创新者”大学设计竞赛中夺得一等奖。

李志晨毕业后赴新加坡深造和工作,但创业的梦想始终萦绕心头。2015年,中国迎来“大众创业、万众创新”的浪潮,李志晨与潘阳决定回到深圳创立卧安科技,专注于智能家居控制设备研发。

李志晨敏锐地洞察到,用户真正需要的是一个能理解并执行家庭任务的“机器人管家”。2016年推出智能家居品牌SwitchBot;

次年推出全球首款手指机器人SwitchBot Bot,这款仅35克的小设备通过模仿人类手指的按压动作,让传统家电实现智能化操作,解决了大量存量家电无法联网的痛点。

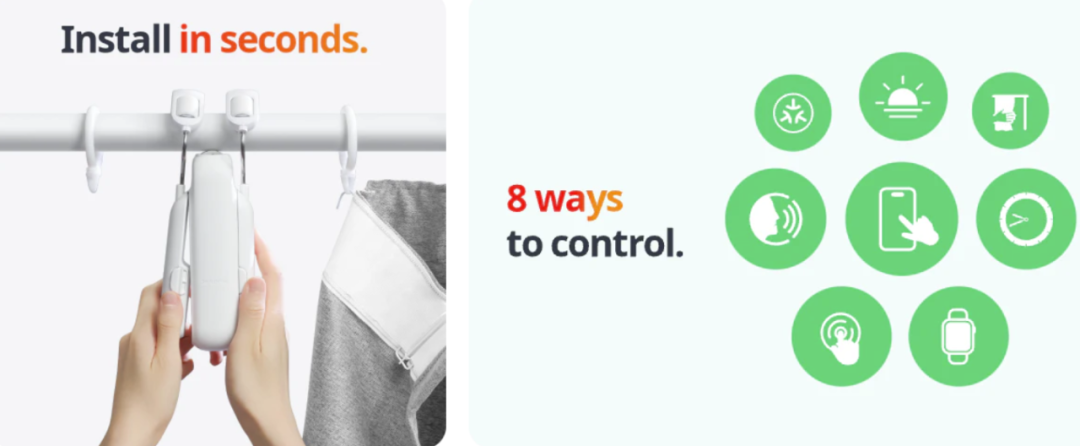

图源:卧安机器人官网

同年10月,公司获得了启赋资本与深圳朗科投资的400万元天使轮投资,投后估值为2000万元。

2018年,公司迎来重要转折点,在进行重组后成立卧安机器人,卧安科技成为其全资附属公司。同年,团队带领项目进入松山湖机器人研究院(XbotPark)孵化体系,获得了“大疆教父”李泽湘的500万元Pre-A轮投资。

2020年,卧安机器人推出SwitchBot Curtain,革新了智能窗帘市场。传统电动窗帘需要重新布线、安装成本高昂,而SwitchBot Curtain采用磁吸式安装和低功耗设计,将价格控制在500元以内,安装时间缩短至10分钟。

图源:卧安机器人官网

随后几年,公司持续推出创新产品:2022年开发出指纹门锁机器人SwitchBot Lock;2023年开发出商业化增强型移动机器人SwitchBot S10.

截至目前,卧安机器人的AI具身家庭机器人系统产品矩阵已覆盖七种品类共42款SPU,可应用于智能操控、家务劳动、智慧管家、养老护理、安全防护、能源管理等场景。

卧安科技的发展可谓一帆风顺。今年6月,卧安机器人已递交招股书,准备在港交所上市,冲击“AI具身家庭机器人第一股”。递交招股书前夕,公司投后估值达40.47亿元,过去5年,卧安机器人投后估值翻了超50倍。

图源:卧安招股书

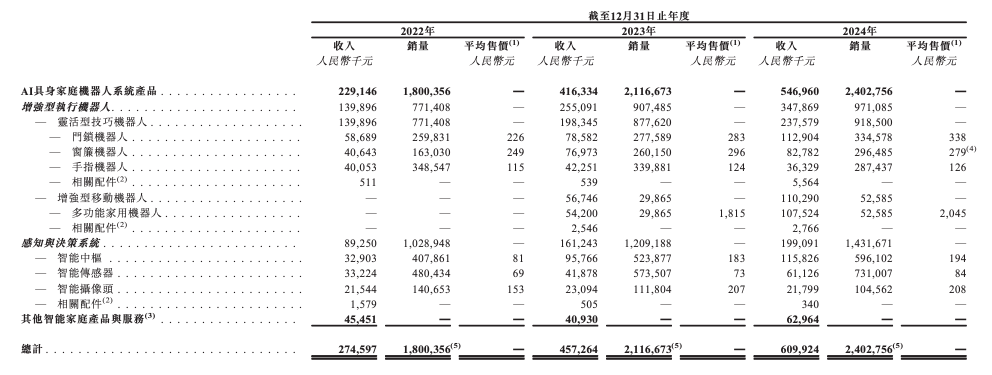

财务数据方面,卧安机器人表现出强劲的增长势头。2022-2024年,卧安机器人收入分别为2.75亿元、4.57亿元和6.1亿元,年复合增长率48.9%。

2024年,公司AI具身家庭机器人系统收入5.47亿元,同比增长31.4%,占收入比重为90%;其他智能家庭产品与服务收入6296.4万元,同比增长53.8%,占比约10%。

具体产品方面,2024年收入过亿的产品包括:智能中枢产品收入1.16亿元,同比增长21.0%;门锁机器人收入1.13亿元,同比增长43.7%;多功能家用机器人收入1.08亿元,同比增长98.4%。

图源:卧安招股书

2022年到2024年,公司毛利率分别为34.3%、50.4%、51.7%,呈现持续提升趋势,这离不开品牌的国际化战略趋势。

卧安机器人从创立之初就确立了国际化战略。李志晨曾表示:“我们这一代企业从第一天开始就应该是国际化的企业,这一代企业家也应该从第一天开始就是世界级企业。”

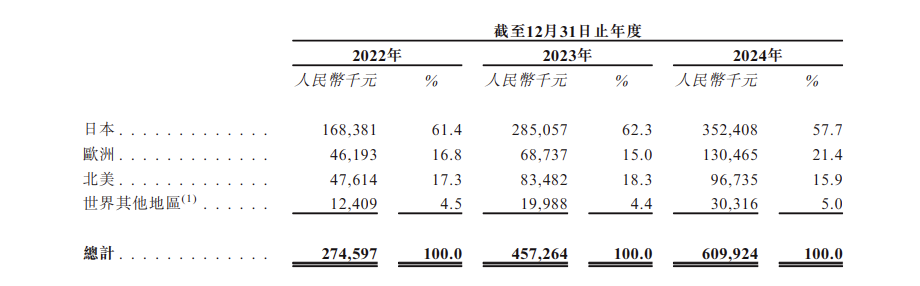

2022-2024年,卧安机器人日本、欧洲、北美的收入占比约95%。尤其是日本为第一大市场,2024年日本地区带来的收入占比达57.7%,且卧安机器人连续蝉联三年日本AI 具身家庭机器人零售额第一。

招股书披露,截至2024年,公司海外市场销售占比已达95%以上,其中,日本市场表现尤为突出,市场占比达57.7%,欧洲占21.4%,北美占15.9%。

图源:卧安招股书

渠道方面,卧安机器人对亚马逊平台依赖度较高,2022-2024年,来自亚马逊平台的收入分别占总收入的81.9%、65.2%、64.2%。产品覆盖90多个国家和地区,全部通过Amazon等国际平台销售,构建了全球化分销体系。

营销策略上,入驻TikTok、YouTube、Instagram社媒平台,通过与多领域KOL合作,提高品牌声量,增强品牌曝光。

凭借差异化的AI智能家居机器人产品切入市场,卧安机器人的产品正在改变着全球智能家居的格局。Grand View Research数据显示,预计2025年全球智能家居市场规模为1627.84亿美元,到2030年达5372.75亿美元,预测期内复合年均增长率为27%。

从区域来看,亚太规模最大,非洲增长最快,日本潜力巨大。其中,智能家电、智能连接控制、智能安防、智能照明和能源管理等细分市场,未来几年增速都高于智能家居平均增速,卖家要多多关注。