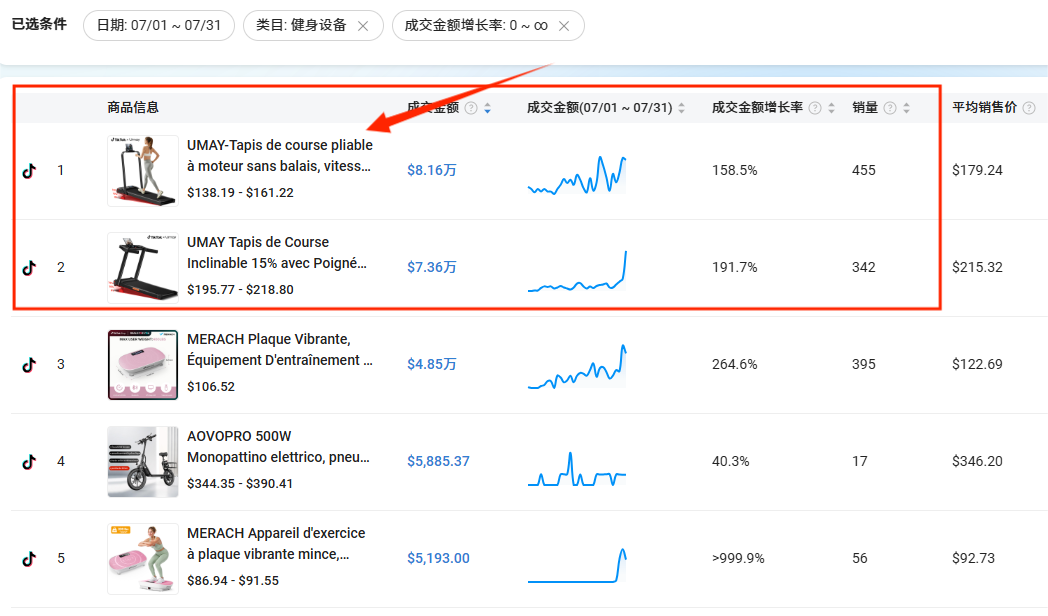

一条TikTok生活化视频,单日60万播放、40单成交,竟让一家浙江30年老牌健身企业彻底打开海外市场!

2024年,佑美靠TikTok年销400万美元,普拉提板单款售出7万件,海外售价飙至国内三四倍。

“那条视频太生活化了,一下子就火了,一天就差不多有60多万的播放量,销了40多单。”佑美员工在接受采访时说道。

这个看似偶然的爆款视频,开启了佑美在海外市场的爆发式增长。这背后,是从代工小厂到自主品牌的三十年积淀,更是社交电商时代“货找人”的精准破局。

佑美可不是刚入行的新手,在健身器材行业摸爬滚打三十年了。早在上世纪90年代,它还是浙江永康一个小作坊,专门给人代工跑步机零件。

后来慢慢做大,1999年开始跟美国品牌合作,攒下了不少生产和供应链的经验。到2002年,自己研发的产品已经卖到了60多个国家,算是提前踩了踩国际市场的门槛。

2007年,佑美正式成立品牌,彻底从“帮人代工”变成“做自己的牌子”。之后更是跟中国航天、华为这些大企业合作,把航天技术都用在了跑步机上,在国内电商平台也成了头部玩家,一款折叠跑步机一年就能卖上万台。

不过国内市场越来越挤,大家都打价格战,利润越来越薄。好在有这三十年的技术和生产底子,佑美干脆转头开拓海外市场,这也为后来的爆单埋下了伏笔。

图源:Umay

其实,在刚刚入驻TikTok时,佑美并不看好这个平台,在他们看来,能够在TikTok日销20单已经是不错的成绩了。

也正是这个想法,所以在初期他们也并没有花太多精力在TikTok运营上,只是把亚马逊爆款进行同步搬运,就连推广模式也十分公式化的“寄样品,等反馈”。

这同样也是很多出海品牌的通病,结果显而易见,并没有掀起任何水花。

这种状况一直持续到2024年初,随着Umay走步机视频成为爆款,佑美才终于意识到:“生意的底层逻辑,正在从‘人找货’的搜索,转向‘货找人’的共鸣。”

此后,佑美的策略彻底进行了改变:依靠经过验证的好产品,通过真实内容构建品牌心智,并精准抓住营销节点实现爆发。

图源:TikTok

2024年9月,佑美的又一款产品,普拉提健身板成为TikTok Shop上的爆款。

这一次,佑美团队借鉴了国内电商的经验,选择了先用小批量备货试水,把营销环节与内容布局进行同步启动,并通过垂类达人进行铺设,将视频类型限定在了生活化场景。

图源:Echotik

以TikTok达人@jenniffaahh为例,她是一名拥有2.18万粉丝的健身达人(垂类),她平时发布的视频多以健身日常为主,也正因如此,她的视频风格能够和佑美完美契合。

在与品牌合作的视频中,@jenniffaahh并没有对健身板进行过多介绍,而是在使用中自然地展示出产品的特点。

该视频一经发布很快突破了百万播放,如今播放量已经达到了420万,为品牌带来了近18.24万美元的预估销售额。

结合达人的优质内容,佑美普拉提板的销量很快便迎来了爆发式增长,最终2024年全年售出约7万件,在海外售价是国内的三四倍。

通过两次经验的加持,佑美在TikTok已经形成了较为稳定的营销模式。

数据显示,仅是佑美TikTok美区小店Umay US关联达人就达到了1.05万,近30天新增达人4963名,合计完成销售额576.05万美元,占据店铺总销售额的77.87%。

图源:Echotik

2025年3月,TikTok Shop在欧洲开辟了法国、德国、西班牙、意大利等新市场,佑美也顺势进入这片全新的领域。

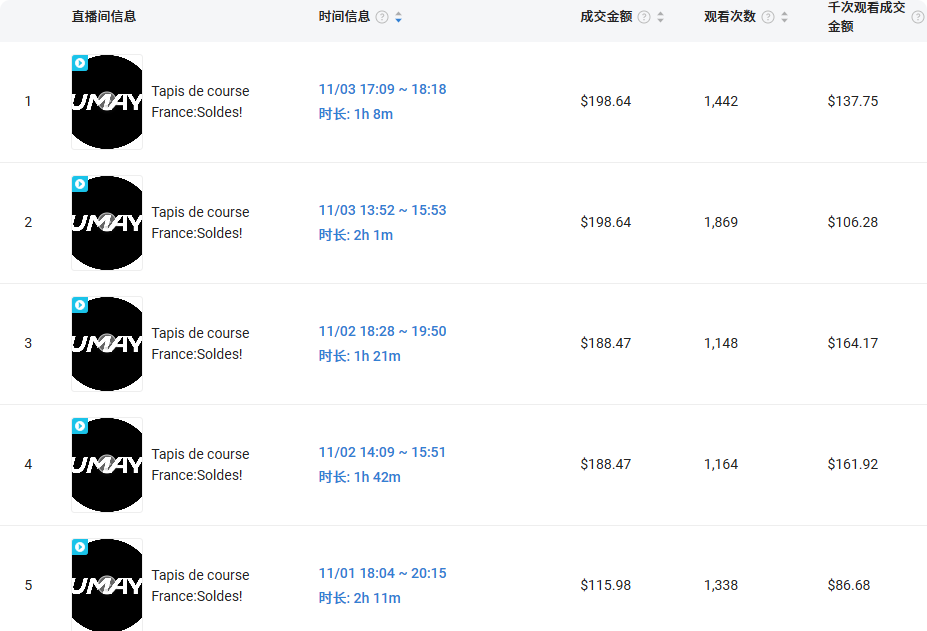

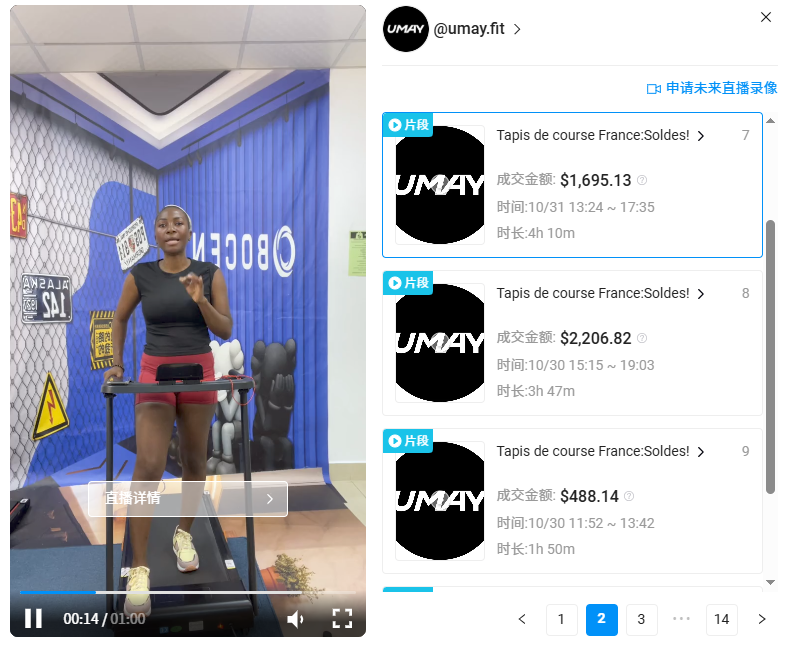

在这里,佑美改变了策略,将重心从短视频转向直播。

对于跑步机这类高客单价产品,直播能直观展示细节与性能,主播实时互动也能打消消费者的下单顾虑。

2025年7月,佑美在大促峰值日,联络了近60位达人同时开播。

这次集中发力,佑美当天卖了3万多欧元(约30万元人民币),跑步机仅用一个月时间,就冲到了TikTok Shop法国健身类目第一。

图源:kalodata

这里重点讲一下品牌自营直播间,从数据上来看,佑美的直播策略很简单,就是维持每日两次固定时间段的直播,持续训练算法推荐,在TikTok上形成一个稳定的曝光。

同时,在数据上也可以看到,佑美法国直播间的观看次数基本维持在了单场千次以上,对于品牌自营直播间来讲是一个很不错的成绩了。

图源:kalodata

而在直播场景的搭建上,他们的整体布局主要围绕“运动感+品牌化”展开,与国内电商直播逻辑相同,就是突出主体产品的使用卖点来进行,国内想要出海的企业也可以学习一下这种模式。

当然,如果有不知道如何把握时间以及进行直播搭建的企业,和一些有经验的代运营服务商合作也是不错的选择,能够更加省心以及减少试错成本。

图源:kalodata

佑美的出海之路,是中国品牌从代加工到建立自主品牌、从单一平台到全渠道布局的典型缩影。

它证明了在社交电商时代,优质产品结合内容营销的巨大潜力。

随着TikTok Shop等平台不断降低入驻门槛,提供物流支持和流量倾斜,更多中国品牌有了直接触达全球消费者的机会。

在世界的货架上,中国品牌正在重新排序。