2025年3月4日,美国以芬太尼等问题为由,宣布对中国输美商品加征的关税税率从10%翻倍至20%,涉及电子产品、家居用品等主流跨境品类。这一政策如同“深水炸弹”,瞬间引爆行业:亚马逊卖家单量腰斩、Temu平台订单断崖式下跌、物流成本飙升30%以上……

而次日,中国宣布对美农产品精准反击,加征10%-15%关税,中美贸易博弈进入白热化阶段。

这场“关税风波”不仅让跨境卖家成本暴增,更暴露了全球供应链的脆弱性。从美国取消800美元以下包裹的关税豁免,到中国对美能源、农产品和稀有金属的精准反制,双方博弈的每一步都牵动着跨境行业的神经。

1.关税反制:直击美国经济痛点

其中对美煤炭、液化天然气加征15%关税,对原油、农业机械、皮卡等加征10%,精准打击美国对华贸易顺差最大的能源领域(2024年顺差达1566.76亿元)。此举不仅削弱美国能源出口竞争力,更迫使美企承担供应链重构的高昂成本——例如液化天然气需依赖专用港口设施,短期内难以转移市场。

2.出口管制:卡住技术命脉

对钨、碲、铋等稀有金属实施出口管制,直击美国军工和高科技产业命门。这些材料是半导体、航空航天等领域的关键原料,中国占据全球70%以上的供应份额,反制效果堪比“釜底抽薪”。

3.实体清单与反垄断:扩大威慑范围

将美国生物技术公司Illumina、时装集团PVH列入“不可靠实体清单”,并对谷歌启动反垄断调查,展示中国在规则制定权上的强硬姿态。

反制的深层逻辑:中国以“精准打击+战略威慑”传递两层信息:一是美国单边主义终将反噬自身利益;二是中国已具备“非对称反制能力”,贸易战没有赢家,但我们绝不退缩。

在关税战的夹缝中,跨境电商成为“受伤最深”的群体之一。

成本飙升:利润缩水至“生死线”

直接成本:20%关税叠加物流港口、仓储等费用,部分商品综合成本上涨超30%。以Temu为例,其低价商品(如10美元服装)的利润率本就微薄,如今被迫涨价15%-20%,价格优势荡然无存。

隐性成本:美国海关清关效率下降、平台合规审查趋严(如亚马逊敏感词筛查),迫使卖家投入更多人力应对风控。

需求冻结:消费者“钱包缩水”,美国消费者信心指数在2月暴跌5%,耐用品购买意愿下降12%。通胀预期升至3.5%(1995年来最高),非必需品类销量首当其冲。以Shein为例,其美国销售额在政策发布后一周内骤降16%-41%。

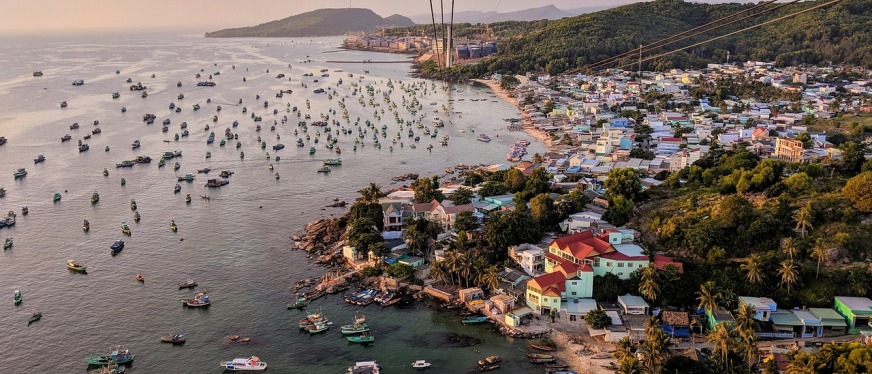

供应链“断链”风险:美国对“洗产地”的严查(如越南制造的原材料若来自中国,可能被加征高关税),迫使Shein、Temu等平台加速供应链外迁。然而,越南劳动力成本上涨、生产效率不足,导致“小单快反”模式水土不服,反而推高隐性成本。

1. 供应链重构:近岸布局与轻资产转型

墨西哥、越南设厂:利用区域自贸协定(如美墨加协定)降低关税成本。例如Temu要求供应商在越南扩产,但需警惕美国“对等关税”政策可能使越南丧失优惠待遇。

轻资产运营:采用TikTok德国站“全托管模式”,将物流、售后交给平台,聚焦选品与内容营销,降低重资产风险。

2. 合规应对:政策红线的“生死线”

税务合规:借助第三方服务商完成欧盟VAT、美国销售税申报,避免因税务漏洞导致账户冻结。

原产地认证:严格区分“中国制造”与“越南制造”,避免被认定为“转口贸易”而面临高额罚金。

3. 市场多元化:鸡蛋不要放一个篮子

新兴市场:抢占TikTok Shop意大利、日本站流量红利,开发轻奢服饰、小众美妆等差异化品类。

4. 品牌化升级:从“白牌”到“全球化品牌”

白牌商家受关税冲击最大(利润率压缩超50%),而品牌商家因溢价能力较强,影响较小。建议:

产品创新:通过功能升级(如智能服装)支撑提价,覆盖关税成本。

情感价值:学习Shein通过社交媒体塑造“快时尚环保先锋”形象,让消费者为品牌溢价买单。

2018年“贸易战”后,中国出口份额不降反升(2023年占全球14.2%),靠的正是市场多元化和产业升级。今天的关税反制,或许正是中国跨境电商蜕变的催化剂。

关税战没有赢家,但总能催生新的生存法则。2025年的跨境战场,注定属于那些敢于打破边界、拥抱不确定性的长期主义者。

短期阵痛:2025年或成行业洗牌年,依赖低价倾销、合规薄弱的卖家将被淘汰。

长期机遇:倒逼中国跨境电商从“铺货模式”转向“品牌出海”,从“成本驱动”升级为“价值驱动”。