日前,亚马逊BSR排名出现异常波动,产品销量明明上涨了,排名却反而下降,甚至有卖家的产品在前台不显示排名。业内分析称,是亚马逊在测试新规不少卖家一方面担心大促将近,销量会因此下滑,另一方面也对平台规则的变化感到迷茫。

不过近期,业内爆料称,消失近一个月亚马逊BSR类目排名已逐步恢复显示,卖家们松了口气。

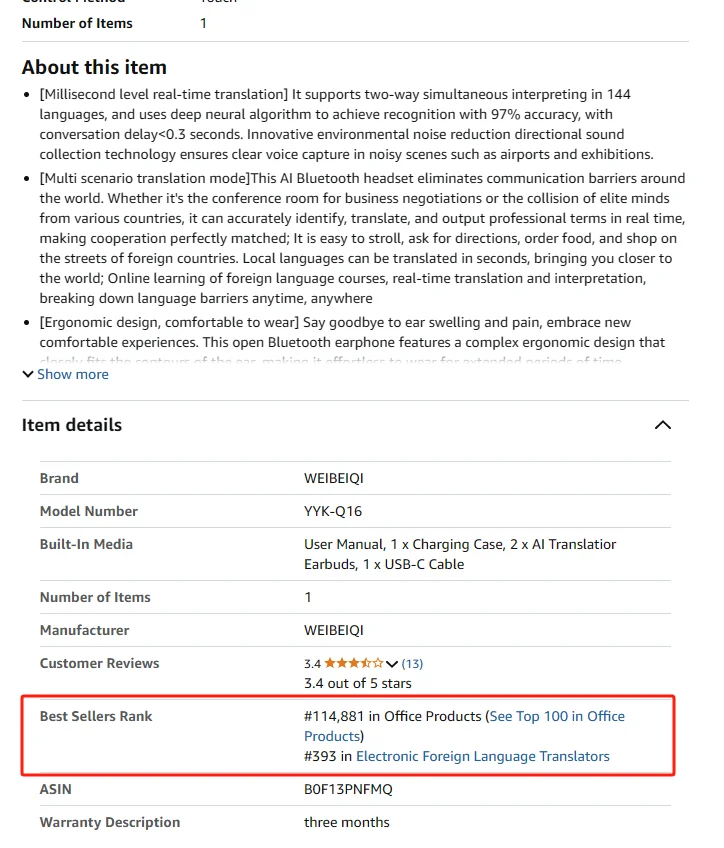

但这次“回归”的BSR并不简单,与以往的实时更新机制不同,当前排名显示存在显著的延迟现象:排名进入Top100的产品,数据更新最快为30分钟,而100名外的产品,其排名更新的延迟可能超过12小时。

图源:Amazon

这一变化主要源于亚马逊调整了BSR的权重计算方式。除了销量数据,转化率、退货率、广告ROI、用户停留时长等多个新因素也被纳入了排名计算范围。而这些新增因素让排名计算更复杂,也直接导致了更新频率的放缓。

值得注意的是,亚马逊还同步优化了界面展示:

# 排名位置上升:BSR排名的位置从Listing页面的底部角落移到了五点描述的上方,成为消费者浏览时的必经节点,强化 “热销” 标签的心理暗示,能更快推动下单;

# 动态排名条:部分账号能看到 “浮动排名条”,实时显示与竞品的排名差距,既刺激用户下单,也方便卖家直观判断自身市场位置。

小编认为,此次调整对卖家而言是“好坏参半”。对头部卖家或Top100产品来说,排名位置前移和动态展示能带来更高曝光,大促前更容易吸引流量、巩固份额;但对排名较低的中小卖家而言,排名提升难度陡增,更新延迟叠加计算规则复杂化,不仅难以及时响应市场变化,更可能因“马太效应”拉大与头部的差距。

在卖家忙着适应BSR新规则时,另一个现实难题悄然浮现——商品价格正在悄悄上涨。

小编打开亚马逊翻一圈发现,不少“中国制造”悄悄变贵了:电水壶从49.99美元涨到73.21美元,平底锅价格快翻倍......其实,这并非卖家主动抬价,毕竟BSR排名紧盯销量,涨价很可能吓跑客户。

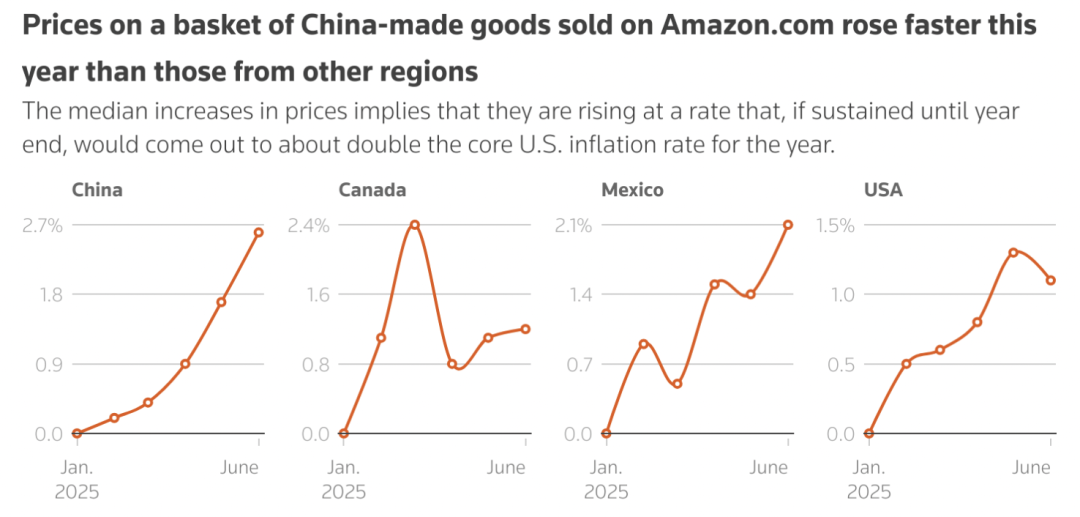

数据分析公司DataWeave研究显示,2025年1月至6月中旬,亚马逊平台上销售给美国消费者的1407种标注“中国制造”的商品中,价格中位数整体上涨了2.6%,远超同期美国核心商品1%的通胀率。

图源:DataWeave

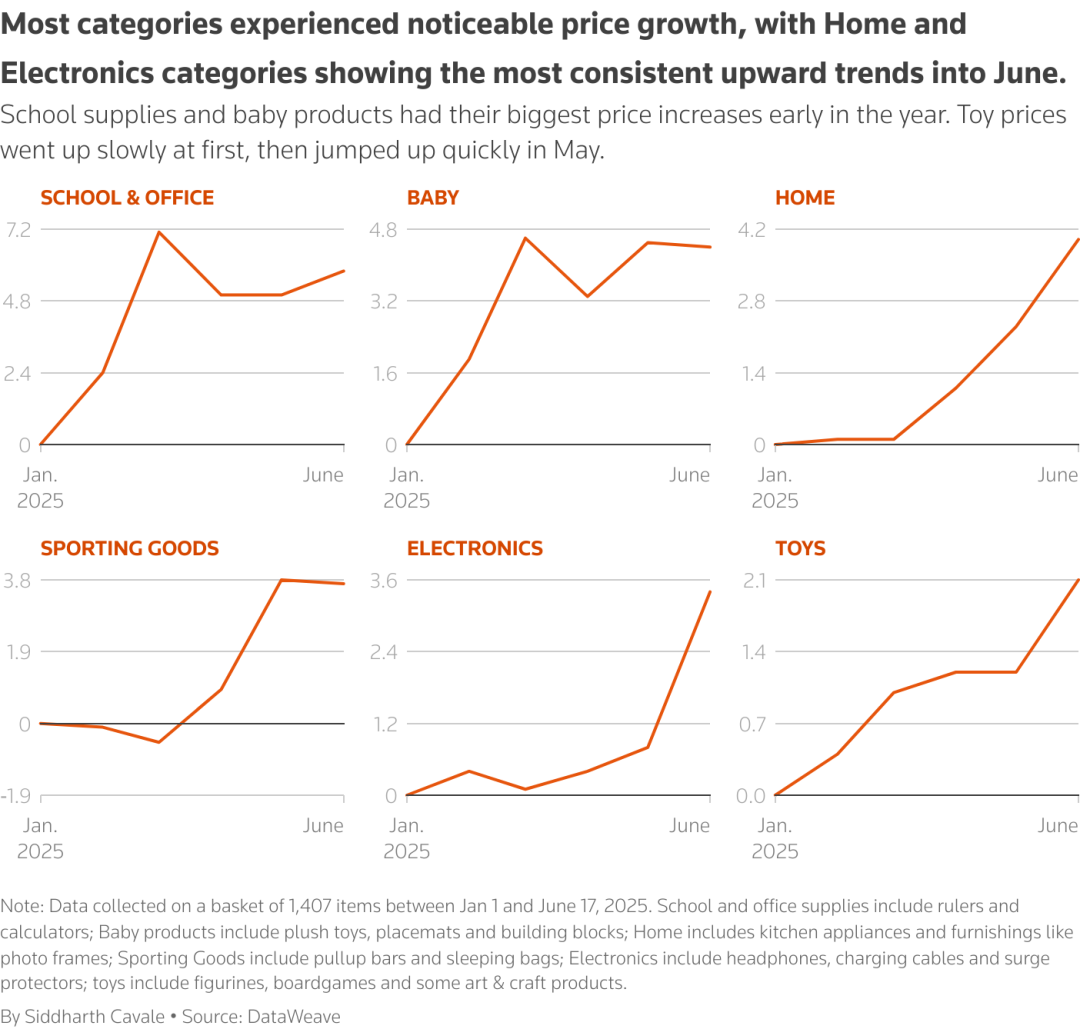

这轮涨价从5月起加速,6月更趋明显,且集中在办公及学习用品、电子产品(打印机、碎纸机等)、家庭用品(家具、炊具等)等核心类目。其中家具类涨3.5%,电子产品涨3.1%,成为涨幅最高的两大类。

图源:DataWeave

这一轮终端涨价的背后,既与政策推动的成本外溢有关,也暴露了跨境电商渠道的成本敏感性。

一方面,关税压力持续向上游传导,尽管5月中美会谈后暂停了部分商品24%的关税,但6月美方又单方面加码 ——6月4日对铝制品加征50%关税,6月23日对部分钢铁产品实施额外限制。

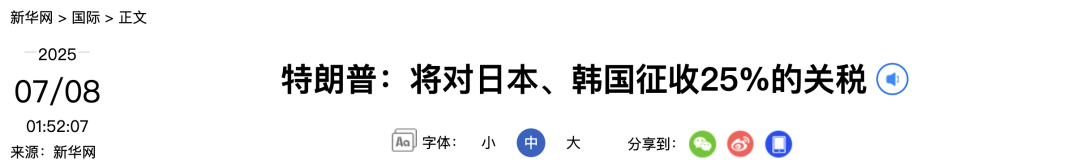

而特朗普政府近日最新公布的关税政策更让卖家心头一紧:8月1日起,日本、韩国全品类加征25%关税,泰国、印尼36%至32%,老挝、缅甸达40%,中国关税也可能在7月9日恢复加征。

特朗普宣布多国最新的税率 图源:媒体报道

这些税最后都变成了进货成本,亚马逊上低毛利、高周转的第三方中小卖家,根本无力消化,只能将成本转嫁到售价上。更棘手的是,这与BSR新规则形成了“对冲”——若涨价导致转化率下降、退货率上升,排名掉得比以前更快,堪称 “雪上加霜”。

另一方面,这些关键原材料的税负上调,直接抬高了厨房电器、家具、电子类产品等商品的生产和运输成本,终端零售价的上涨,正是这部分压力逐步向消费侧传导的结果。

而跨境电商渠道本身对成本变化更为敏感,售价上涨已开始影响平台订单,电商平台的订单数据也呈现出明显疲态。AlixPartners指出,美国电商行业正经历自2012年以来最严重的一轮整体性放缓。

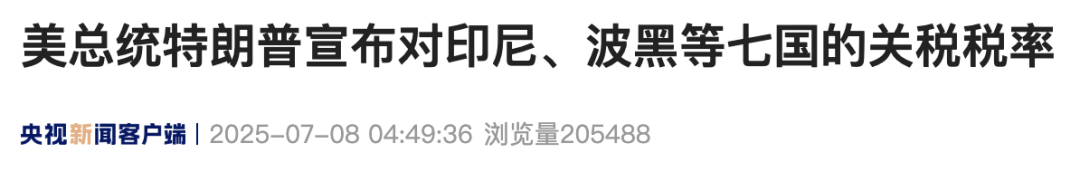

AlixPartners的“家庭配送调查”显示,34%的消费者因担忧涨价推迟下单,28%选择提前囤货;66%的人表示,若海外商品涨幅超10%,会转向本土品牌,20%甚至明确“只选美国产品”。

受此影响,办公用品、运动用品等涨价明显的类目,在线订单同比下滑超10%,且订单跌幅与涨价类目高度重合,足见成本传导对需求的抑制。

美联储主席鲍威尔表示,“关税将逐步反映在消费者价格中”。

图源:AlixPartners

眼下Prime Day临近,面对流量承压与成本走高的双重夹击,跨境卖家普遍陷入“两难”局面:涨价可能进一步损失转化,不涨则利润空间被持续压缩。

但卖家们也在积极应对:有的通过 “满减”、“捆绑销售” 隐性消化涨价,有的优化详情页提升转化率,还有的布局越南、墨西哥供应链分摊成本。

今年的Prime Day,一边是BSR新规则下的“排名战”,一边是关税压力下的 “价格关”,这些在成本与流量中寻找生机的卖家能否突围?大促数据揭晓时,或许就能从变动的排名与订单里找到答案。