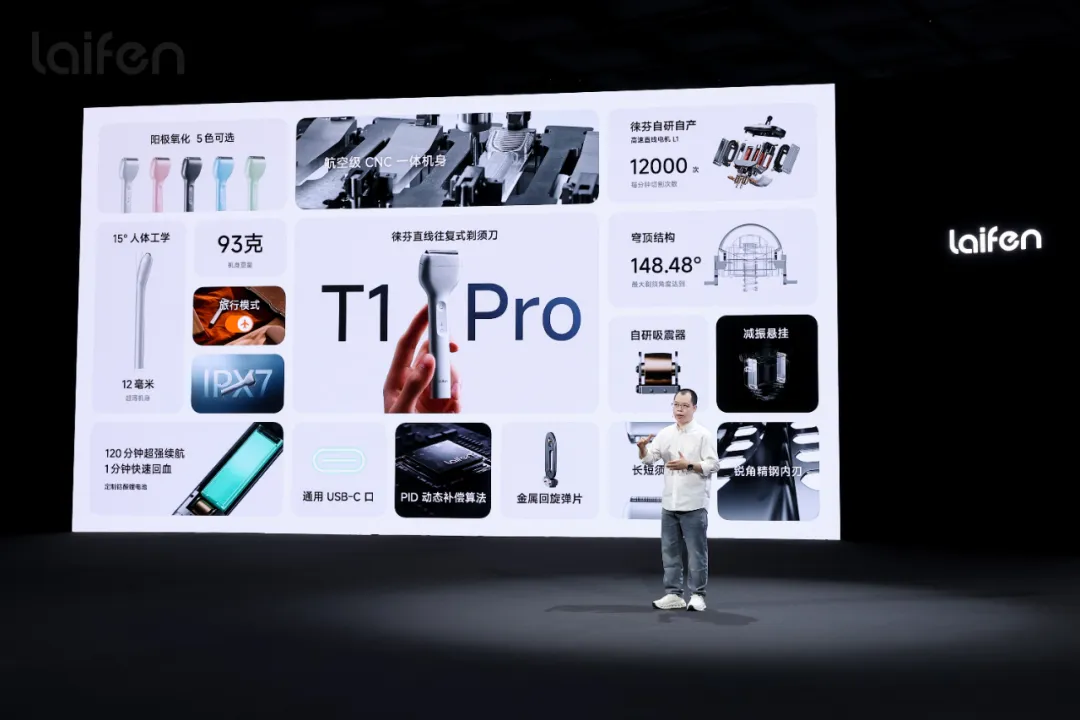

2025年5月,在公司成立6年时,徕芬发布了第三个新品类——两款剃须刀,研发这些产品花了4年时间。这远远超过了他们对吹风机和电动牙刷的两年研发时间,以至于在发布会现场,有记者提问:“雷军造车也就三年……之后考不考虑不这么‘使劲’研发、而是及时跟进消费者需求?”

很显然,叶洪新想要下一个超级爆品,并希望它足够完美——最好无限度接近他高度赞赏的苹果产品。叶洪新不断地对外推销这个产品的精细程度:4年里有两年半时间都在研发电机,机身用上了CNC(数控加工)工艺,后者因高成本和低生产效率而常被应用于航空航天等领域的精密仪器上。

2025年5月 ,徕芬剃须刀新品发布会现场,这是这家公司成立6年来发布的第三款产品。

发售之后,剃须刀有个别颜色一直缺货,原因是徕芬又做了一个自己没做过的品类,同时又想要高精细度的产品。这导致供应链在最初几个月经历了不断被调试的过程,初期的生产良率和加工效率低。另外,相比其他大牌,他们在大型供应商面前并没有足够的优先权。这件事直到近期才有所好转。

徕芬是怎样走上这条艰辛的“证明自己”之路的?这需要回溯到令他们一举成名的高速吹风机产品。

2021年,在徕芬研发出吹风机高速电机、发售第一款高速吹风机时,成为了做“戴森平替”最知名的国产品牌。也是在那前后,抖音等直播电商兴起,这催生了一批以线上营销见长的小家电品牌。因为无孔不入的社媒营销,它甚至被评价为重营销、轻产品。但无论如何,短时间内,人们很快知道了这个强调“技术普惠”的、生产“戴森平替”的公司。从2021年到2024年,徕芬在全球的年销售额从1.5亿元涨到了41亿元。

徕芬吹风机SE2.是徕芬的爆款产品,以高质价比被消费者认可。

争议随之而来,除了“重营销”之外,最被诟病的是“抄戴森”,即便徕芬自主突破了高速吹风机的电机技术,但戴森仍是第一个创造出这样产品的公司,后来者也都是追随者。此外,徕芬高速吹风机的外观还与戴森高度相似,这让争议一直没能平息。其出海之路也曾受这种争议的阻碍:在2024年的柏林国际电子消费品展览会(IFA)上,应戴森的要求,德国当地法院以侵权为由没收了徕芬的样品。

这成为徕芬“证明自己”之路开始的契机。创始人、产品经理叶洪新想要证明自己不是只能做大牌平替,而是有创新能力。

牙刷和剃须刀都是叶洪新的自我证明之作。与吹风机相比,他们在产品原型上做了更多改良,例如把市面上普遍采用的振动模式改为了扫振模式,更加还原手动刷牙的动作。除此之外,他们还强调所有的产品都由徕芬自己的工厂加工,同时比同行多做的,还有自制部分重要零件,用上更精细的技术和材料。

到这一步,徕芬已经走上与其他中国小家电公司不同的道路。2010年前后,随着线上购物和营销的兴起,小熊、德尔玛、新宝电器旗下的摩飞等小家电品牌开始进入大众视野。这些品牌多数源于广东(尤其是顺德)早年的家电代工企业,当时他们的优势是用酸奶机、养生壶等之前不常见的品类获客,但产品设计和制造的技术仍处于ODM阶段。也即,整合自有工厂和上下游,依靠已有技术,根据场景化使用进行外观改良,以短期、快速、大量的SKU获利。也是在那前后,小米提出了“小米生态链”的概念,通过对一些企业的投资和管理,做出了一批平价、外观统一极简的小家电,但小米的贡献更多在于渠道而非技术创新和制造。

尤其在疫情之后,中国小家电行业一直缺乏一家以技术革新为导向的公司。一方面,之前出现的小家电品牌往往追求快速出品,导致产品技术创新有限。同时,中国强大的制造业和方便的线上购物系统催生了无数的“白牌”产品,它们模仿热门产品外观,主打低价消费。另一方面,像美的、格力这样的大企业除了关注大家电,会把关注点投在机器人、工业技术等更大的领域,而没有在日常小型消费产品上细致研究。

相比这些公司,徕芬在设计和研发上都投入了更多精力,甚至有时是用消费电子产品的标准做小家电。这是这家公司的独特之处——他们重做了曾经被国产品牌忽视的、认为不值得投入的小品类。中国普通家电公司的研发投入平均比重是3%-4%,叶洪新告诉《第一财经》YiMagazine,他们今年的研发投入比重是5%,并且为了提高产品力,希望能将这个数字提高到10%。

回溯设计历史,战后日本的许多产品如相机、汽车、电吉他等就曾经被欧美市场斥责抄袭,廉价制造曾是其产品的代名词。但随后,这些品牌快速觉醒,深研技术和外观革新,最终在全球市场树立了高品质的品牌形象,这个过程花费了20-30年的时间。

基于已有日用产品来创造的案例也有不少,它们往往因为创造性和洞察打开新的市场。例如索尼曾将记者用的录音机改成大众听音乐的“随身听”;无印良品将壁挂音响改良成了像壁挂风扇一样的拉绳式,迎合了大众“伸手拉”的动作习惯。

徕芬拥有甩脱“模仿”帽子且把日用产品做好的野心,但与以上案例相比,其自证的两款产品并未提供这类“显而易见”的革新。这种不上不下的情况,让徕芬的创新之路又陷入困局。一方面,产品如果不建立起足够的技术壁垒和设计的独特性,会继续陷入“抄袭”的争议中;另一方面,市场上同类产品的竞争激烈,而他们在离真正的“低价”优势越来越远。

从模仿到自我创造,市场不会给徕芬太多时间,它需要快速调整。

2023年徕芬发布的扫振电动牙刷就曾因为使用体验不佳而在社交网络上遭遇恶评,叶洪新认识到管理和人才的问题——产品性能不良只是表象,反映出的是研发、品控能力不足,以及他对公司管理经验的缺乏。由此,徕芬进入了“痛苦的调整期”。

剃须刀和电动牙刷是徕芬希望走向产品创新的品类。

两年时间里,徕芬经历了较大的人事变动,这导致我们在采访过程中接触的徕芬员工入职时间都在两年之内。其中,有不少都有“大厂”的工作经验,例如来自苹果的产品负责人,以及有格力和美的背景的生产负责人,叶洪新也乐于对外介绍他们的背景。

但是,即便苹果产品优秀,它并不能作为徕芬完全的模仿对象,其中一个原因是徕芬目前做的是生活日用家电。本质上,电子产品提供虚拟世界的享受,而日用品解决现实生活中的问题,这两种不同的思路可能导向不同的产品选择和设计。类似地,成熟的美的、格力,以及成长在深圳的各消费电子品牌,都不会是徕芬的参照。

徕芬在深圳的线下店,其展陈和室内设计采用了“苹果”式的简洁线条。

作为一家有野心做“好产品”的本土创业公司,徕芬需要在当下找到一条自己的路,但这条路还不够明确——是更接近生活用品,还是更接近消费电子产品?如果都要,如何在产品、供应链和团队管理方式上融合和兼顾?如果一个公司的使命不再只是“技术普惠”、把大牌的产品重做一遍,它要做什么、能做什么?

以下是《第一财经》杂志与叶洪新的对话。

Yi:先讲讲新的剃须刀做到了什么样的技术创新吧。

叶:我们在发布会上谈到过,是“用精密仪器制造的思维,从头再造一把剃须刀”。首先我们用上了全新的、自己研发的直线电机。现在市面上常见的剃须刀形式是旋转式,另外一种则是往复式,后者清洁效率更高,但是有剃须阻滞感强等痛点。直线电机以往常被用在工业领域,它精度高、反应速度快。我们自研的直线电机用在往复式剃须刀上后,之前常见的问题就能被解决。能够改善用户体验的还有穹顶结构的刀头、三刀头系统,它们能够优化侧面剃须、不同长度剃须的体验。除此以外,铝合金外壳我们用上了CNC工艺,它之前也常被用在航空航天等精密制造领域。我们希望能通过这些创新提高产品的精致程度,改善一些常见痛点。

Yi:你们并不是做特定种类的产品,比如做完吹风机并不是继续做卷发棒之类的美发产品,而是做牙刷和剃须刀;并且,外界传言徕芬会考虑扩展一些非个护品类。你选择品类的原则是什么?

叶:我觉得首先是我们面向的人群还是有一致性,另外现在的产品还属于个人护理电器,这个大方向不变。之所以选择剃须刀,还是和市场规模有关,卷发棒的市场规模是30亿-40亿元,剃须刀则达到110亿-120亿元。未来选择其他品类,是因为个护家电里没几个品类,市场规模比较大的就这几个,所以我们只能往外拓。明年我们有个大方向,叫 “创新重塑生活”,“生活方式”需求是我们的方向,所以也可能会把很多其他生活用品囊括进来。

Yi:但这些产品的赛道都很卷,你怎么考虑的?

叶:我们在产品立项时,除了考虑市场规模,更重要的是看我们能不能让产品体验变得更好。如果我们做了个相比之前没什么突破的东西,那再好的赛道我们也不会做,这是浪费社会资源。如果我们面对一个红海赛道,但我们的产品在设计上对行业有很大的贡献、也能改良消费者体验,那再拥挤的赛道我们也要上。

Yi:目前,徕芬的产品都是在已有的产品类型上做优化,有没有考虑创造一个新的品类?比如降噪耳机,或者像1979年索尼推出的walkman。

叶:新品类的创造是所有做产品的人最希望去做的事情,我相信没有一个企业不想这样,做不到只是因为这件事挑战很大。地球上有七八十亿人,你能想到的很多需求其实已经有东西在满足了,但它可能需要被优化和迭代,有些优化力度大、有些小。举些例子,连蒸汽机都是改良出来的,并不是原创;现在机器人很火,但机械臂在行业里已经被应用多年。我们做扫振式的电动牙刷,相比从前旋转振动式的牙刷也算是一个新东西,即便它们都是电动牙刷。

Yi:徕芬自研了电机技术,理论上如果已经做了技术创新,中国的制造业很擅长提供多种外观,多数中国公司会选择给产品做一个和竞品不同的外壳。

叶:事情不是你说的这样。很多良好的设计一直没被超越,比如特斯拉最先在车内只保留一个大屏幕,现在很多车都跟进;相似的还有奔驰早期的怀挡,现在也在很多车上应用。更普遍的就是苹果手机的元素,它的设计太好了,很难被超越。对很多做产品的人来说,你要么就接受更差,要么就接受和好的设计很像,毕竟你的对手太厉害了,他们已经找到了很好的解决方案。很多为了与对手不同而做的设计也没经受住时间的考验,比如前几年有些国产手机屏幕两边是曲面,因为比较炫酷、有卖点,但是体验并不好。最终,现在也没什么厂商这么做了,又回归了正常的屏幕。所以,面对一个已经是最优的设计时,人们往往选择跟进,除非能找到更好的选择。我认为我们的牙刷和剃须刀这两个产品在外观上就找到了更好的选择。

Yi:外界也有声音说你们的产品包装和苹果相似,为什么?

叶:我也买过国外其他品牌的手机,发现包装都不如苹果好。比如最近我买的一个,缺点在于连接处有缝、导致凹陷;纸张硬度太软,还会留下粉末。与苹果使用封条密封不同,这个品牌用的是塑料膜,会不太环保。我们在设计时其实找到了比苹果效果更好的包装,但它的成本比现在这个多50%,这个又是我们很难接受的。所以我被很多人问过这个问题,我当然想有更好的设计,但是在原创过程中我绕不过那个最好的选择,因为现在这个包装做到了可降解、高效率、低成本。那我就接受被骂吧。

Yi:在做苹果的粉丝、学习它之后,你要怎么去找到自己的位置?

叶:我觉得学要学到精髓,提高认知,才能给自己下一步创新打好基础。不然的话,抄都会抄出个二流的产品。另外就是刚才提到的,既然无法做到从0到1创造一个产品,那可以学习现有产品的优势,加上自己的一点优势,做出优化,并逐渐往创新的路上去走。

最近我们也开始做线下门店了,开始思考什么是好的装修。看了很多国内外电子、家电产品的门店,还是绕不开苹果,比如灯光的色温、桌子的高度,以及桌子是否可以兼具实用性和美观,他们全都探索了一遍,有了很好的解决方法。不过,我们还是在门店放了我们自己设计的桌子,平稳、简约、功能性强。我想我们做出了一个继苹果之后第二好看的桌子,肯定是有创新的,但是目前还很难做到比苹果好。

Yi:一个产品改良到什么程度,你就觉得创新度够了,可以上市?反之,有没有过什么失败的案例?

叶:一款产品就是一个工具,它的核心功能需要帮人解决一个重要问题。我们衡量一个产品进化多少,就是看它在解决核心问题时优化了多少。比如一般剃须刀剃三次能干净,我们能做到剃两次,那就是效率提高了;有些剃须刀用完会导致下巴红肿,我们可以避免,等等。如果有好几个能够解决痛点、痒点的细节,我们可能就会计划让它上市。

我们有过蛮多做了研发但没上市的案例。比如在2022年我们做过一款激光脱毛仪,它的脱毛效率很高,只需要一次就能脱干净。但弊端在于,因为脱毛效率高,激光照射皮肤时会有点痛感。我想用脱毛仪的多数是女性,她们对痛感的接受程度不一定高,这让我觉得项目风险太大了,最终还是停掉了这个项目。

Yi:到现在为止,剃须刀的销售达到你在5月发售时的预期了吗?

叶:(截至9月)整体肯定是没达到预期的。根本原因就是我们的产能不足,导致很长时间缺货。

Yi:为什么会产能不足?现在扩大,或者说控制产能的最大问题在哪里?

叶:这款产品是我们历史上做过的最精致的产品,在各个流程上都有挑战。因为做的是新品类,所以很多原材料供应商是和我们第一次合作;与此同时,徕芬产品有很多零件是我们自己工厂生产的,在零件生产、组装、测试等环节,生产人员也在因为这个高要求的产品而磨合适应。

我们工作群里前五个置顶问题全是产能问题。比如最近剃须刀外壳的产能跟上来了,但是另一个零件又跟不上。我们的供应商有很多国际品牌的订单,那我们就要往后靠了。和大厂合作就是当我们面对他们的大客户时,没有足够的话语权。

不过好在“双11”之前这些问题解决得还行。在10月中旬开始的促销活动中,我们在各电商平台的表现还不错,比如在天猫获得了剃须刀单品销售额冠军。

Yi:我记得你在5月发售剃须刀时,就对亏本有预期。你能承受亏多久?

叶:国产剃须刀过去的平均价格低,因此可能会有相当一部分消费者习惯认为,就算产品的工艺好、效果好,又能怎样?所以我也不敢定更高的价格。目前产品还在上新阶段,广告投放会多,所以当下几个月会(盈利)艰难。但后期这类成本会减少,我期待“双12”之后能够打平,甚至盈利。

Yi:听起来你需要再次让消费者认识徕芬,再考虑赚钱。

叶:现在很多企业和我们状态很像,就是一个新品上线,很难马上盈利。比如消费者在此之前还认为我们是做吹风机的,觉得我们做剃须刀是外行、不专业,让他们承认我们是很花时间的。

Yi:你之前一直对外说想证明自己。做出牙刷和剃须刀之后,觉得这点达成了吗?

叶:达成了,睡觉都踏实点了。近期还是有人说我们的剃须刀是抄袭松下,我们尝试过自证,但是我还是会看到很多评论一口咬定是我们抄袭,我心里还是挺难受的。有同事鼓励我可以多发声说这件事,但现在我也不想在这些事情上做过多解释,觉得有点无聊,还是做自己的产品吧,流言蜚语会随着时间消散的。

Yi:有人说现在徕芬还是在靠吹风机赚钱。这是真实的吗?

叶:是的。我觉得赚钱真的好难,就是我已经在认真做东西了,但是仍然难。其实现实有点讽刺,就是很多消费者说“这个企业良心”的时候,背后意味着这个企业赚不到钱。2023年我们发布了电动牙刷,定价299元不算低,但事实上,研发和生产成本还是高,还需要考虑售后费用、公司运营费用。不久前也抉择过是停掉项目,还是涨点价继续做。

Yi:我们听到一种说法是因为牙刷的销量不够,无法量产,所以工厂亏损。

叶:不是量的问题。我们的牙刷2023年年底发售,第二年前几个月就已经与行业第一的销量拉齐了,产线是满负荷运转的。牙刷之所以不理想,一是因为定价低。二是有一些产品的综合问题暴露出来,比如因为刷头没有包软胶,导致消费者刷牙的时候容易打牙;一些充电接头接触不良、按压灵敏度不足之类的问题。现在消费者对产品的要求很高,你真的不能有太明显的短板。所以在社交网络上留下了太多对我们产品质量的骂声。对这个,我是接受的。

这些产品问题,我个人认为只是表象,它反映出的是一家公司系统的研发水平、品控能力不足。所以过去的这一两年时间,我们整个公司都在大调整,花了大量的钱提升工程师的水平、设备精细度,优化测试的方式——虽然我们表面看上去没什么动静,但是背后经历了痛苦的调整。现在,剃须刀可以做到3万台零故障,这个良率远高于上一款电动牙刷,我们的第二代牙刷会打一个翻身仗,投资两千万元的可靠性实验室已经完全运作起来。这个实验室就是用于产品测试的,其中包括机械强度、老化寿命、电机性能等超过100项测试类目。3万台零故障的剃须刀就是从这个实验室里走出来的。同时,第二代牙刷也会给用户更完善的售后保障。

Yi:“痛苦的调整”,具体做了什么?

叶:过去整个团队的认知都没达到足够高的水平,我当时觉得这个产品做出来已经很不错了。即便在努力追求好品质,但是我们的产品设计和测试的严谨性、科学性都不够。产品被验过了,却缺少对样本量、测试的具体项目和每组数据的深入推敲。

过去两年,我们对研发、生产团队做了系统化的人力变革,招募了很多从大公司来的人,比如这次剃须刀的产品负责人就是曾经在苹果负责手表产品的。在整个公司实力不一样了之后,我们对供应商也提出了更高的要求,比如剃须刀有7家苹果供应商。所以,我对产品上游、自己和团队都有把控,我就比较安心。当初电动牙刷也怪不了别人,只能怪自己。

Yi:团队换血肯定会有一些困难的事,你现在应对得怎么样?

叶:我很累。我一天有十多个会,需要去解决新老团队融合的阵痛。比如老团队有一些历史问题没解决,新人会抱怨。想做好企业,做产品固然重要,但背后还是组织的能力。而组织能力,其实就是我选人的认知水平。如果一个企业在这件事上厉害,产品才能做好,传播才能跟上。所以很多人说企业的天花板就是创始人的天花板,尤其是比较重创始人的公司。

Yi:有没有想过找个更擅长管理的合伙人?

叶:我也一直在找,但找到满意的人还是非常难的。另外我也不能逃避,我现在还是要解决企业里的所有问题,我不能指望找一个人来问题就解决了。没办法,我是CEO、创始人,我的股比高,屁股决定脑袋,我就会主导事情。如果在一个企业里工程师设计了很好的方案,但老板审美差、权限高,那好东西还是做不出来。所以,我作为创始人,还是得提高认知。

Yi:十多年前,中国已经有一批小家电品牌开始关注人的生活所需了。徕芬想做什么不一样的事吗?

叶:几十年前,中国人开始经历家电的“从无到有”,那时候大家用的多是海外品牌。也有一些老牌的国产家电做到了这点,后来更多国产品牌开始做产品迭代的工作。在这个过程中,小家电的产品质量从60分,开始向更高的分数迈进,还有了生态链这种供应链上的创新。但如果苹果的产品是 95分的话,国内的小家电还是不够极致,多数只能做到70分。我想我们还能继续升级,至少在设计、技术和工艺创新上能做到85分。

Yi:中国供应链常见的情况是,做出一个质量达到60分的产品并且量产是不难的,但想要做出更高质量甚至满分的产品,是特别难的。

叶:其实供应链比研发、市场的工作简单太多了。做工厂,说白了就是要讲究效率,比拼的是设备的效率。因为现在这个时代,人工的价格、效率是透明的,市场上的价格如果是每人每小时20元,就比较难找到更便宜的劳动力。而且从技术上来讲,手工占比也比较低,全自动、半自动机器占据了大部分生产流程。

我这几年也逐渐认识到,自动化就是工厂的关键。在组织架构上,我最近从国内外很多知名制造型企业以及果链等优秀公司引进了人才,他们都对工厂自动化有很丰富的经验,设备可以24小时工作,这才是真效率。

但最大的问题在于要研发设备,因为大部分设备没有现成的。如果要投入研发,那就需要产品有一定的销售规模,不然我投入研发就没意义了。所以这就是为什么我要做超级爆品,因为它有稳定的市场需求,这样就可以有钱做设备、降成本,形成一个正循环。

Yi:想要更大的话语权,重要的还是建立品牌,也是个要提升综合实力的过程。

叶:这是肯定的。我现在运营企业几年了,我的心得是企业要有利润,从产品想法产生到产品被使用、售后,直到最后下架,这个过程中有至少100个关键点需要注意,每个关键点必须都是高分,才有利润。我们作为一个创业公司,要学的东西非常多,这就是我为什么每天很焦虑也很痛苦,这是我的必经之路,我跑不了。

Yi:你个人做品牌的动力和方向是什么?

叶:我一直是个比较自卑的人,从小成绩不好、家境很差,所以我一直想改变自己,让大家认可我,这曾经是我做事的最大动力。好不容易做出了吹风机,被很多人说是抄袭戴森的,那还是没被认可,所以我就要努力做出更好的东西。这就是我发自内心改变自己、证明自己的一个动力。

还有一个动力,就是我看了太多外国博主的视频,对于中国产品的评价不好。其实这些年我们中国的产品已经越做越好了,从手机到汽车,还有扫地机器人等。我也快40岁了,也有一定的创新、制造和品牌能力,也想做点好的产品出来。

所以说到企业最终的发展方向,我提到“创新重塑生活”,就是能够设计和制造让人日常生活变好的产品。现在很多公司在做汽车等核心品类,就像当年的手机一样,对于日常的、非核心的产品不会投入研发创新。我们就是想重新把生活用品创新改造,给消费者新的体验。比如我们前几年的电动牙刷已经在原本的行业基础上有了创新,但不够完美,我还会出第二代去改变它,我觉得我这人还是非常有毅力的。