在北美,清理积雪不只是家务,更是一项避免罚款的“强制任务”,催生了庞大的除雪经济。

中国品牌Yarbo凭借一种“反常识”的策略,实现了爆发式增长:即便平均交付周期长达5个月,它在2024年仍斩获超6000台订单,年销售额突破2亿元。它做对了什么?

一场大雪,对北美独栋住宅的居民来说,不只是一道冬日风景,更是一项必须完成的“强制任务”。在美国等许多地区,门前的积雪清理是有时限规定的,一旦超时,你可能就会面临数十到数百美元的罚款。

这种独特的社会和地理环境,催生了一个刚性且庞大的“除雪经济”市场。

这个市场痛点有多深呢?首先,从需求来看,据FHWA等数据显示,美国超过70%的城市道路位于雪区,而独栋房屋在住房总量中占据绝对大头,仅2021年就超过8000万套。

其次,扫雪是重体力且高风险的工作。据统计,在2003年至2018年间,有超过9万人因扫雪到医疗急诊,低温环境更会显著增加心脑血管疾病的风险。

而对于商业物业而言,采用除雪机器人这样的设备,甚至能将冬季除雪的人工成本降低35%到50%,经济效益显著。

正因如此,虽然看起来是细分市场,但其潜力和规模不容小觑。据QYResearch数据预测,全球自主机器人扫雪机市场规模到2031年将达到7.4亿美元,并保持5.9%的年复合增长率(CAGR)。

正是瞄准了这一痛点市场,中国品牌Yarbo(汉阳科技)成功抓住了出海的巨大机遇。

尽管平均交付周期长达5个月,但Yarbo在2024年依然实现了超6000台的用户订单,并完成了全球现货供应,年销售额成功突破2亿元人民币。

据久谦中台跨境数据库显示,Yarbo在亚马逊除雪机品类表现强劲,以10%的市占率斩获销量第三。

更值得关注的是其资本层面的认可:2025年,它先是在3月完成了2亿元融资,随后在7月又迅速完成了超亿元的B+轮融资。

Yarbo的成长速度也极为迅猛,规划目标是到2025年出货量达到数万台,并实现连续3年10倍的增速。

首先,Yarbo解决了季节性闲置的痛点。

如果用户花高价买一个专用的扫雪机器人,它一年只能工作 3-4 个月,剩下的时间都在车库吃灰。

Yarbo独创的“1+N”模块化设计彻底改变了这种局面。它采用通用主机底盘,用户可以根据季节需求,快速更换功能模块。冬天,它接上扫雪模块;夏天,它变成割草模块;秋天,它能切换成吹叶模块。

这种设计让机器人在一年四季都有用武之地,极大地提高了设备的利用率,让用户觉得花费数千美元购买一台“全年无休”的管家比买一台“季节性工具”更划算。

在核心功能上,Yarbo实现了对市面产品的工业级扫雪能力降维打击。

很多庭院机器人所谓的“扫雪功能”,其实只是在割草机前面加一个铲子。这种方式推不动厚雪,遇到湿雪容易打滑,且无法处理堆积的雪堆。

Yarbo直接采用了工业级的双级绞龙结构,这类似于传统的燃油扫雪机:第一级绞龙将雪块和硬雪绞碎并吸入,第二级通过高速风扇将雪强力抛出。

这种机制使得它能轻松处理超过30厘米的深雪、重雪,抛雪距离甚至能达到12米以上,这是简单推雪板机器人望尘莫及的。

为了确保在严苛环境下的可靠运行,Yarbo在硬件和导航上堆足了“坦克级”的料。

为了保证在极寒气候下稳定工作,Yarbo专门研发了耐低温电池和电机,即使在零下二三十度的低温和厚重积雪中,也能保持持续稳定的运行。

而在导航技术上,它集成了厘米级精度的RTK-GPS定位系统、IMU惯性传感器、双目摄像头和AI算法,确保在复杂的户外庭院环境中,无论是避障还是路径规划,都能做到精准、可靠。

最后,高功率的室外无线充电板也让它实现了真正无需人工介入的自动化作业闭环。

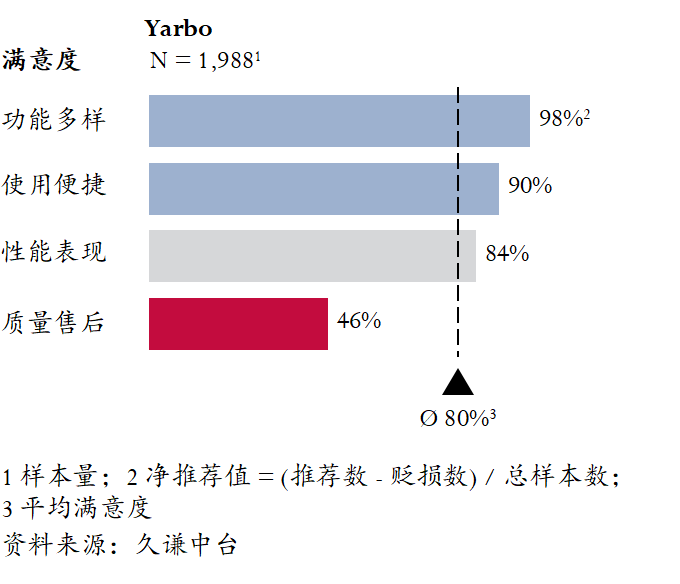

消费者对Yarbo的多功能、操作简便性给予了普遍认可。

产品能够通过更换附件满足割草、吹雪、吹叶等多种需求,一机多用极大提升了设备的实用性与场景适应性。

“这款机器人太厉害了!它能割草、巡逻庭院、牵引物品、吹雪甚至推雪。如果安装了对应附件,还能吹落叶或其他杂物”

其次,用户尤其称赞其操作的便捷性,模块更换仅需几分钟,无需复杂的布线或重新设置。

友好的手机应用程序支持一键启动和远程控制,用户甚至可以结合天气预报远程规划作业,“躺着”完成户外劳动。

“像玩电子游戏一样操控我的Yarbo除雪机!远程操控特别方便,完全不用出门。”

在核心性能上,Yarbo的履带系统和高精度导航赢得了用户肯定。

消费者证实,其强大的履带系统和柔性割草架可以应对较大坡度;GPS与RTK导航保证了作业的精准性;同时,低噪音设计使其在住宅区使用时不会造成干扰。

“家里后院有个斜坡,以前人工推着机器上去特别费劲,现在Yarbo自己就能爬上去,雪再厚也不卡”

但也有反馈指出,部分机型在实际作业中未能达到宣传的覆盖面积,运行速度偶尔偏慢,地图定位存在偶发性偏差,影响了全自动作业的整体流畅度。

在产品质量方面,Yarbo的耐用性得到了普遍认可。用户称赞其高强度金属材质和扎实的零部件,认为产品安装简便,具备较长的使用寿命。然而,部分消费者反映了产品稳定性问题,包括无法开机、充电失败等故障。

对于售后服务,用户也提出了质疑,特别是对售后政策的透明度、以及技术支持的响应效率希望品牌能够持续改进。

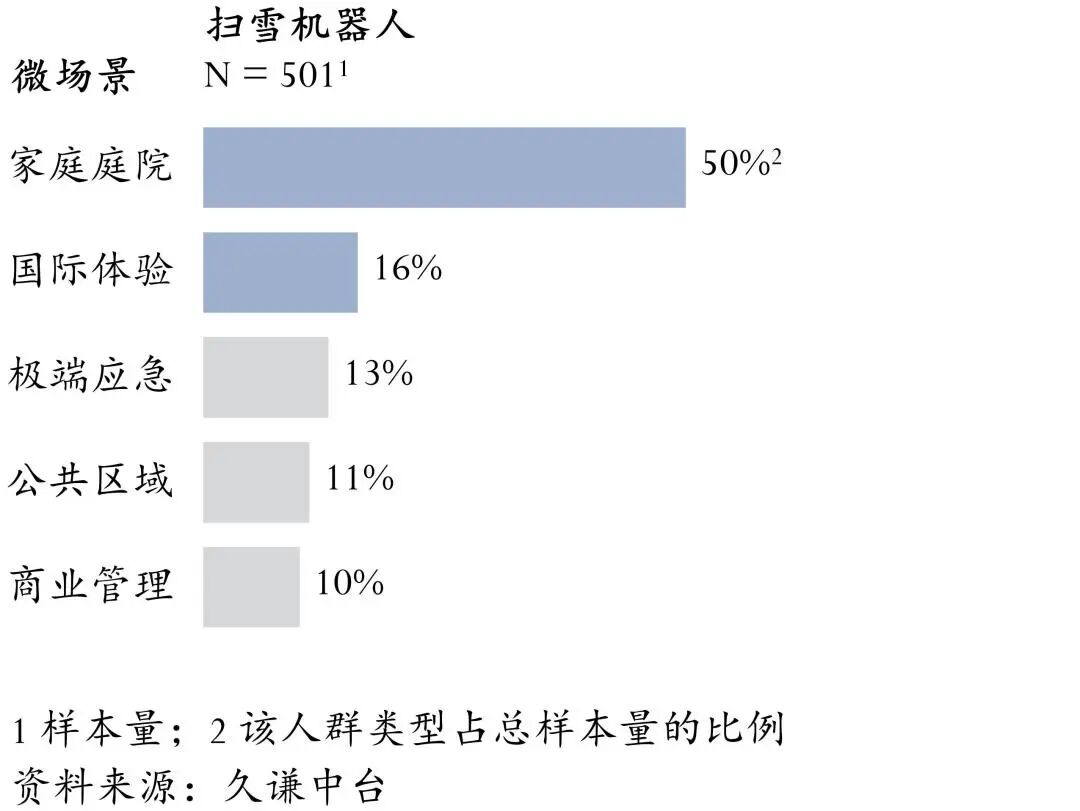

极端与应急清雪场景 (13%)下,核心挑战是机器的可靠性和作业安全性。

在零下30度低温下,电池衰减和湿雪堵塞抛雪口是技术难题;更重要的是,雪花干扰视觉和激光雷达,使得机器无法识别雪堆下潜藏的生物。

针对此,品牌可引入低成本的红外热成像传感器。这种技术能“看”到温度而非形状。如果检测到前方雪堆有异常热源,机器人会立即停止并发出警报,而非将其视为普通雪堆清理。

在社区协作(11%)清雪场景中,单机效率低、重复购买浪费、老年人操作门槛高是主要痛点。

品牌可以开发“邻里互助模式”。当用户A的机器人完成自家任务后,经授权可自动前往邻居B(如独居老人)家协助清扫。

更进一步,多台机器人可通过Mesh网络实现多机协同组队,自动分配区域(例如,一台负责推雪,一台负责抛雪),最大化清雪效率。

对于商业与物业管理(10%)清雪场景,核心痛点已升级为看不见的“黑冰”滑倒风险和严苛的法律责任界定。

北美商业保险对滑倒事故的理赔非常严格,物业需要提供确凿证据证明其已“及时扫雪”。

品牌的创新点在于,机器人每完成一次清扫,自动生成包含时间戳、GPS路径、清扫后地面照片的加密报告,并上传云端。这不仅是日志,更是具有法律效力的免责证据,是打动B端客户的杀手锏。