随着亚马逊Prime Day大促的热烈氛围持续升温,不少卖家迎来了令人振奋的销售佳绩,部分卖家甚至实现了单日订单量破三万的壮举。不过,这股狂欢背后也透露出冷静的反思,不少卖家发现实际利润并未如预期般丰厚。

此外,据管理50个不同产品类别品牌的Momentum Commerce数据显示,亚马逊Prime Day前7个小时销售同比增长约12%。该公司表示,早期结果表明Prime Day表现强劲,因为2023年活动期间的销售在最初几个小时达到顶峰。

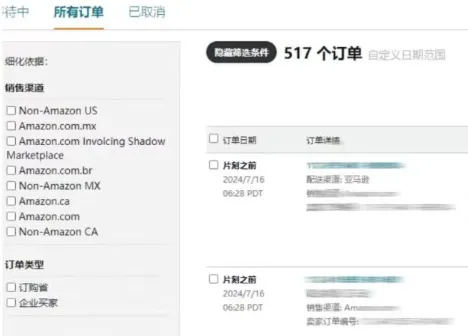

卖家Prime Day大爆单!出单突破3万+

无论是论坛区还是卖家群内,当前已有不少卖家纷纷晒出了自己的“战果”,从几倍于平时的单量增长,到爆款产品的一售而空,无不彰显着Prime Day的促销威力。卖家们或感慨于销量的飞跃,或惊喜于库存的快速消耗,普遍表示这次大促为低迷的市场注入了一针强心剂,即便是未直接参与促销活动的卖家也享受到了流量红利,实现了销量的自然增长。

卖家爆单截图

“今年Prime Day收获不错,整体销量比平时多了3倍。”

“满血复活了,单量来了。”

“昨天一个爆款出了一千多单,今天继续冲,这个会员日出乎意料的好。”

“什么活动都没报,但是蹭着大促的热点,自然销量翻了一倍。”

“爆单把库存干没了,直接卖断货!”

“之前认识的一位大佬在Prime Day一跃冲上大类前十,出单量更是高达10000+,另一个链接也出单30000+,简直是头部卖家的狂欢,令人膜拜。”

不过,另一方面也有卖家在狂欢中感受到了“甜蜜的烦恼”。

有卖家发现,尽管订单量有所增加,但高昂的广告成本和激烈的价格战却严重侵蚀了利润空间,甚至有的卖家表示订单量并未达到预期,反而因促销投入过多而陷入亏损。这种反差让不少卖家开始理性回归,对Prime Day的期待值有所降低。

老卖家们更是深刻体会到,随着大促活动的日益频繁和消费者心态的逐渐成熟,单纯依靠大促实现爆单的时代已经过去。他们指出,Prime Day更像是对卖家日常运营能力的一次检验,只有那些平时注重积累、具备足够资金实力和高效运营策略的卖家,才能在这场盛宴中真正受益。

此外,值得注意的是,与往年相比,今年Prime Day的预热氛围似乎有所减弱。卖家们不再像过去那样热衷于讨论大促相关的话题,而是更加专注于自身的运营和准备。这种变化反映了卖家们对于大促活动的态度正在发生转变,他们开始更加注重长期效益和可持续发展,而非短期的销量爆发。

业内专家深度剖析:

PrimeDay面临新挑战,利润难题成焦点

在今年的亚马逊PrimeDay大促中,尽管活动本身不乏亮点与期待,但一系列复杂因素却悄然将焦点从单纯的销量爆单转向了利润困境。美区PrimeDay启动前的倒计时混乱仅是冰山一角,更深层次的问题在于商家们面临的利润危机。

# 折扣力度的空前加大。各大品类纷纷祭出“骨折价”,电子产品、服装、家居家具、玩具及体育用品等,折扣幅度显著上升,导致即便销量攀升,利润空间却被严重压缩。

# 营销成本的激增成为另一大负担。卖家们不仅需应对Prime折扣,还额外投入BD、LD等促销手段,以及报名各类活动,以期在PrimeDay期间脱颖而出。然而,高昂的营销费用与并不总是成正比的销量增长,让许多卖家陷入入不敷出的困境。更有甚者,原本旨在去库存的降价策略,最终却导致了广告成本(ACOS)的失控。

# 投入产出比的失衡也令卖家们头疼不已。PrimeDay前后的单量波动虽属常态,但今年却显得尤为明显。部分卖家反映,相较于去年PrimeDay期间的销量激增,今年不仅增幅放缓,且因价格战的加剧,利润空间进一步被压缩,使得投入与产出的比例失衡。

# 广告竞价机制的调整也加剧了卖家的成本压力。亚马逊在PrimeDay期间大幅提高了广告竞价的上限,使得卖家在争夺曝光和点击时不得不付出更多代价,进一步侵蚀了利润空间。

# 来自其他电商平台的竞争压力不容忽视。TEMU、TikTok、Target、沃尔玛等竞争对手纷纷在PrimeDay前后推出大促销活动,以低价策略吸引消费者,进一步加剧了市场的低价竞争态势,使得亚马逊卖家在PrimeDay期间的盈利难度倍增。

总的来说,今年的PrimeDay对卖家而言,不仅是一场销量的较量,更是一次对成本控制、营销策略及长期可持续发展能力的全面考验。在享受大促带来的流量红利的同时,卖家们更应关注如何优化成本结构、提升运营效率、强化品牌建设,以应对日益激烈的市场竞争和不断变化的消费者需求。 (来源: 跨境电商头条)

业内分析资料来源: 跨境眼研究院