中美两国是重要的货物贸易伙伴。中美在要素禀赋、发展水平、产业结构、创新实力等各个方面差异明显,互补性很强。中国的劳动力资源与美国企业的资金、科技、创新及管理优势相结合,为双方创造了大量就业机会,直接带动了中美产业结构优化和技术进步。

目前,美国是中国第一大货物出口目的地国和第二大进口来源国,2024年中国对美国出口、自美国进口分别占当年中国出口和进口总额的14.7%和6.3%;中国是美国第三大出口目的地国和第二大进口来源国,2024年美国对华出口、自华进口分别占美国出口和进口总额的7.0%和13.8%。

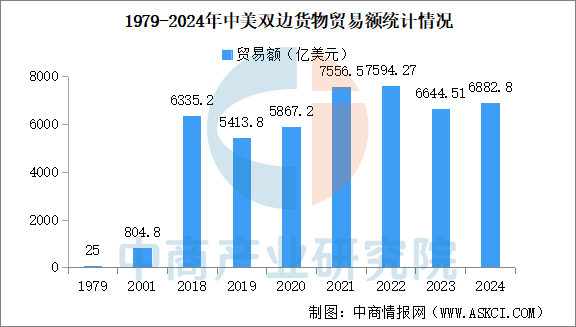

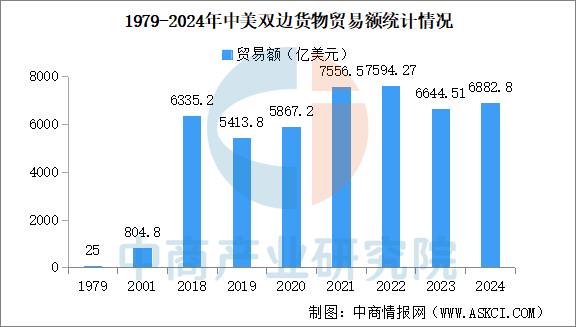

1.中美双边货物贸易快速增长

中美建交以来,双边贸易投资合作成果丰硕,双边货物贸易快速增长。2024年中美双边货物贸易额达6882.8亿美元,是1979年建交时的275倍,是2001年中国加入世界贸易组织时的8倍多。

数据来源:中国海关总署、中商产业研究院整理

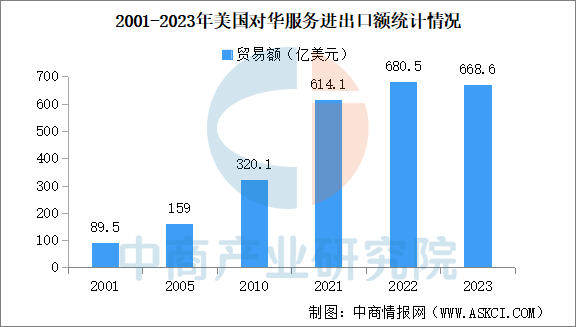

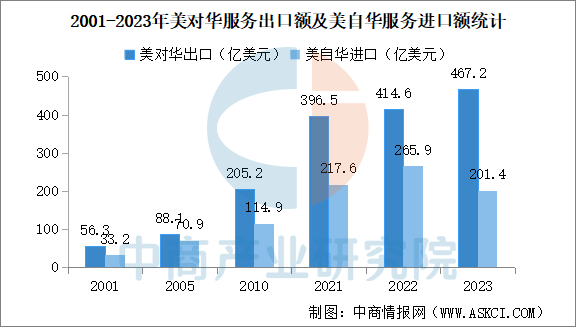

2.中美服务贸易快速扩张

数据显示,2001-2023年,中美服务贸易额由89.5亿美元扩大到668.6亿美元,增长了6倍。根据中方统计,2023年,美国是中国第二大服务贸易伙伴;据美方统计,中国是美国第五大服务出口目的地。

数据来源:美国商务部、中商产业研究院整理

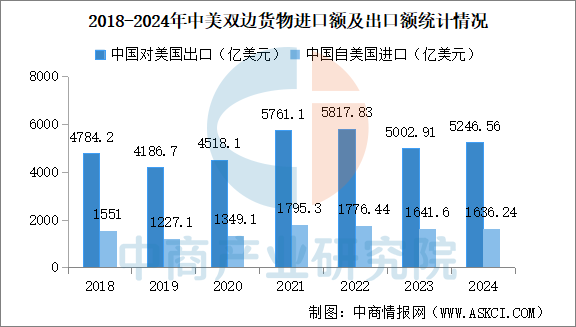

3.中美服务贸易逆差大

中美货物贸易存在顺差。2024年中国对美国出口5246.56亿美元,增长4.9%。中国自美国进口1636.24亿美元,下降0.1%。中国对美国的贸易顺差为3610亿美元,较2022年4040亿美元的峰值有所回落。中国并不刻意追求顺差,事实上,中国经常账户顺差与国内生产总值之比已从2007年的9.9%降至2024年的2.2%。

数据来源:中国海关总署、中商产业研究院整理

美国在服务贸易方面占有显著优势,是中国服务贸易最大逆差来源地,逆差规模总体呈现扩大趋势。据统计,美国对华服务贸易年度顺差由2001年的23.1亿美元增至2023年的265.7亿美元,扩大11.5倍。2023年,中国仍是美国服务贸易顺差最大来源国,占美国服务贸易顺差总额的9.5%左右,中国对美服务贸易逆差主要集中在旅行(含教育)、知识产权使用费和运输服务三个领域。

数据来源:美国商务部、中商产业研究院整理

1.中国对美出口商品结构

2024年中国对美国出口十大品类商品主要包括电机电气设备及其零附件、机械器具及零件、家具、玩具和塑料制品等。其中,电机、电气、音像设备及其零附件出口金额为1258.4亿美元,占比24.0%。

数据来源:中国海关总署、中商产业研究院整理

2.中国自美国进口商品结构

中国是美国农产品、集成电路、煤、石油气、药品、汽车的重要出口市场。中国是美国大豆、棉花的第一大出口市场,集成电路、煤的第二大出口市场,医疗器械、石油气、汽车的第三大出口市场。

2024年中国自美国进口十大品类商品为矿物燃料、机械器具及零件、电机电气设备及其零附件、光学仪器和大豆等。其中,矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等商品进口金额为230.95亿美元,占比14.1%。

数据来源:中国海关总署、中商产业研究院整理

3.中美进出口潜力商品

中国对美国出口潜力商品为药品、数据设备、免疫制品、机动车的零件、附件、医疗仪器及器具。中国自美国进口潜力商品为原油、民用飞机发动机及部件、液化天然气、冻去骨牛肉、美容化妆护肤品。

资料来源:商务部、中商产业研究院整理

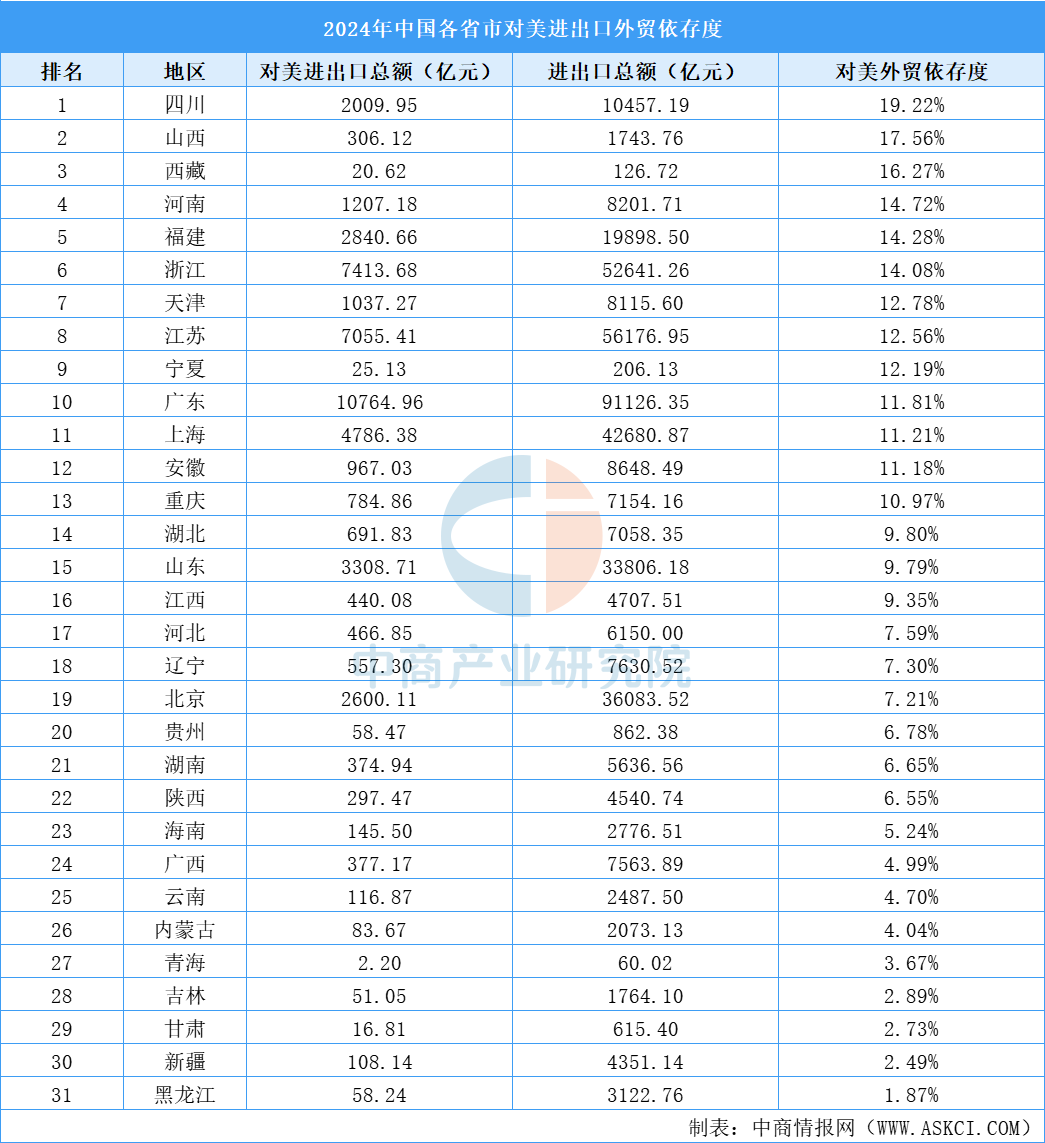

1.各省市对美进出口外贸依存度

2024年广东、浙江、江苏、上海、山东、福建、北京、四川、河南、天津等10省市对美进出口总额超千亿,其中,广东对美进出口总额最高达10764.96亿元。安徽、重庆、湖北、辽宁对美进出口总额超500亿元。31省市区中,依存度最高的是四川省,为19.22%;其次是山西、西藏、河南、福建,依存度分别为17.56%、16.27%、14.72%、14.28%。

数据来源:中国海关总署、中商产业研究院整理

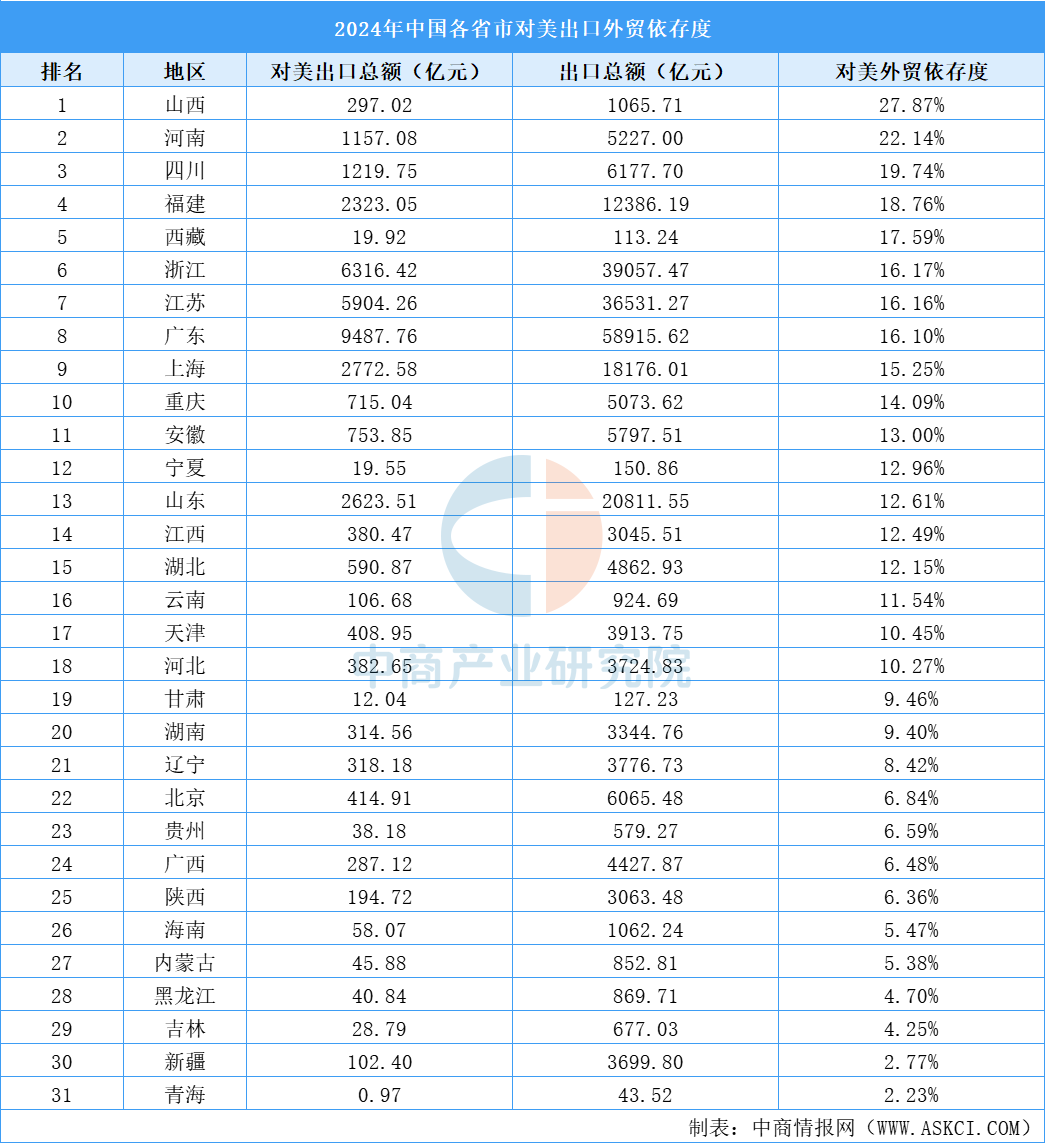

2.各省市对美出口外贸依存度

2024年广东、浙江、江苏、上海、山东、福建、四川、河南8省市对美出口总额超千亿,广东对美出口总额最高达9487.76亿元。安徽、重庆、湖北对美出口总额超500亿元。

18省市对美出口外贸依存度超10%,前五省市为山西、河南、四川、福建、西藏,对美出口外贸依存度分别为27.87%、22.14%、19.74%、18.76%、17.59%。

数据来源:中国海关总署、中商产业研究院整理

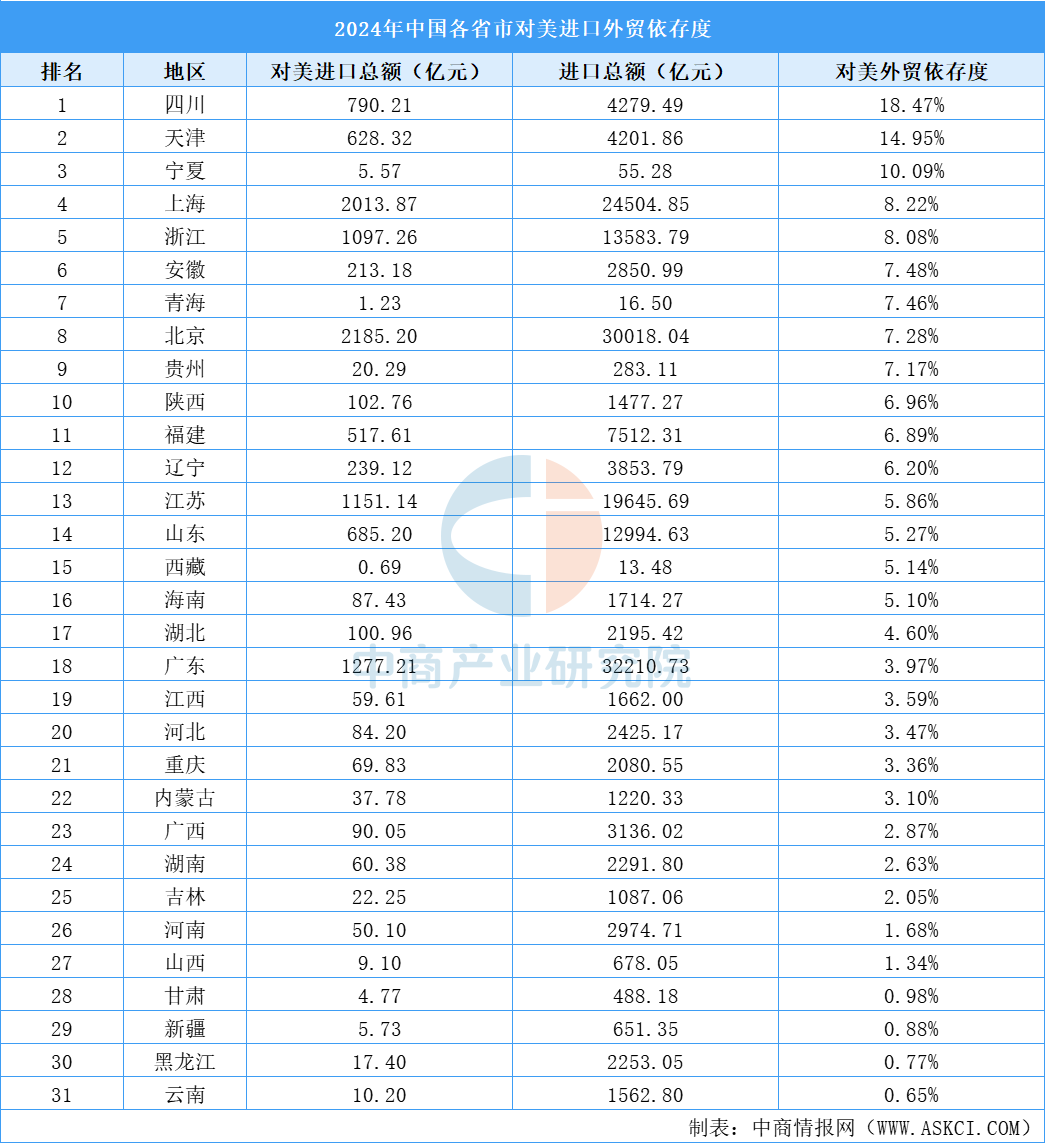

3.对美进口外贸依存度

2024年北京、上海、广东、江苏、浙江等5省市对美进口总额超千亿,对美进口总额分别为2185.20亿元、2013.87亿元、1277.21亿元、1151.14亿元、1097.26亿元。四川、山东、天津、福建、辽宁、安徽、陕西、湖北等8省市对美进口总额超百亿。四川、天津、宁夏对美进口外贸依存度超10%,分别为18.47%、14.95%、10.09%。

数据来源:中国海关总署、中商产业研究院整理