东南亚并非一个同质化的市场,而是一个由不同法律体系、监管逻辑和文化背景构成的复杂生态系统。因此,中小企业绝不能掉以轻心,必须强化合规意识,进行谨慎的规划和周密的准备,以规避因信息不对称和准备不足带来的隐患。

成功进入东南亚市场的第一步,是深入理解并遵守各国的准入规则。这首先体现在进口法规上,企业必须明确区分“绝对禁止品”与“限制进口品”,前者意味着应彻底规避,后者则需要将额外的许可审批时间和成本纳入商业规划。

各国的管制清单差异显著,反映了各自独特的国家利益和文化考量。

中小企业要出海东南亚,合规是第一要务。

例如,新加坡以高效和严格的监管著称,禁止清单不仅包括假冒盗版品、特定二手车辆、有毒化学品等常规项目,还因社会治理原因,明确禁止口香糖(医疗用途除外)、各类烟花爆竹等产品。

对于受管制的进口商品,如电信设备或药品,则必须向相应的主管部门申请进口许可证。

越南的进口壁垒则更多地体现了保护国内产业和维护文化安全的政策导向,除了严格禁止武器弹药、毒品等外,禁止清单广泛涵盖了多种二手消费品,包括纺织品、服装、鞋类、电子电器及家用电器等。

此外,任何被越南认定为不符合文化价值观的出版物或文化产品也同样被禁止进口。

文莱的进口管制除了对所有进口食品有严格的清真要求外,还明确禁止所有冒犯穆斯林文化的物品及酒精饮料。此外,几乎所有动植物产品,包括新鲜果蔬,都需获得农业部门的事前进口许可和出口国签发的卫生检疫证书。

在规避了进口禁区之后,确保产品符合当地的强制性认证标准是下一个关键环节。东南亚各国的认证体系尚未统一,企业必须为每一个目标市场进行独立的认证准备。

印度尼西亚正持续扩大国家标准(SNI)的强制认证范围。例如,针对音视频电子设备的新标准于2025年6月生效,而针对一次性电池的新标准则于2025年5月生效。

更重要的是,印度尼西亚正在推行全球规模最大的强制性清真认证体系。根据最新规定,针对进口食品和饮料的强制性清真认证合规最终期限已延长至2026年10月17日;化妆品和护肤品的强制认证最终期限同样设定为2026年10月17日。

在泰国,产品认证由多个机构分管。食品和化妆品需通过食品药品监督管理局的备案,该流程遵循东盟化妆品指令,要求企业准备详细的产品信息文件(PIF)以备核查。

对于电气和电子设备,则需获得泰国工业标准协会(TISI)的标志认证。值得高度关注的是,自2025年10月起,TISI将对6大类电子电气产品实施新的强制性标准。

所有在泰国销售的无线电和电信设备,还必须额外获得国家广播和电信委员会的型号核准认证。

同样,越南和马来西亚也建立了各自复杂但分工明确的认证体系。

越南对多种家用电器(如电饭煲、电风扇、LED灯具等)和部分建筑材料实行强制性的CR标志认证。食品饮料需向越南食品管理局进行注册或自我声明,且相关法规正在修订,预计将提出更高要求。无线设备则需通过越南电信管理局的型号核准。

在马来西亚,电子电器产品通常需要通过马来西亚标准与工业研究院(SIRIM)的认证。对于无线通信产品,除SIRIM认证外,还需获得马来西亚通信和多媒体委员会的型号核准。

由马来西亚伊斯兰发展署颁发的清真认证,因严苛的标准和全面的审核流程,被视为进入全球穆斯林市场的“黄金标准”。

在东南亚,知识产权的保护规则与中国差异显著。商标保护方面,各国关于“不使用可撤销”的规定差异巨大,直接影响企业的品牌维护策略。

印度尼西亚宪法法院已于2024年7月作出裁决,将商标连续不使用的可撤销期限从过去的3年延长至5年。马来西亚的撤销期限仍为较短的3年。新加坡和越南则均为5年。

东南亚的直播电商生态正在逐步兴起。

菲律宾的制度则完全不同,它实行一种独特的、更为主动的强制性“实际使用声明”(Declaration of Actual Use,DAU)制度。

商标申请人或注册人必须在固定的时间节点主动向菲律宾知识产权局提交DAU及使用证据。未能按时提交将导致商标申请被驳回或注册被自动撤销,无需任何第三方提起撤销程序。

此外,考虑到泰国商标抢注现象高发,建议企业通过马德里体系尽早进行多类别注册,并利用知识产权局的在线监测系统,主动监控潜在的侵权行为。

版权保护的复杂性同样不容忽视。新加坡根据2021年新《版权法》,将保护期设定为作者有生之年加70年。

泰国和越南对多数作品的保护期则为作者有生之年加50年。越南对电影、摄影等部分作品的保护期则为首次发表后75年。

对企业而言,最关键的差异在于职务作品的版权归属。在马来西亚,员工在雇佣期间创作的作品,版权默认归雇主所有,除非另有约定,这为企业提供了最清晰和有利的法律环境。

在泰国,版权默认归属于作为创作者的员工,雇主仅有权在雇佣目的范围内使用该作品,除非劳动合同中有明确的、无歧义的书面转让条款。

新加坡则对雇员作品(默认归雇主)和委托作品(默认归创作者)进行了区分,这意味着企业在与外部顾问或自由职业者合作时,必须在合同中明确加入知识产权转让条款,否则将无法获得委托创作成果的版权。

对于计划在东南亚进行直接投资的企业而言,合规之旅始于国内。

中国的境外直接投资(ODI)框架以备案制为主,但对涉及敏感国家、地区或敏感行业(如房地产、酒店、影城、娱乐业等)的投资实行更为严格的核准制。

获得ODI批准后,企业将面对东南亚各国差异化的外汇管制和投资准入政策。

在资本流动方面,各国规定不一。越南要求出口收入必须调回至在越南开设的外汇账户,但无强制结汇要求,所有外国直接投资相关的资本交易都必须通过专门的“直接投资资本账户”进行。

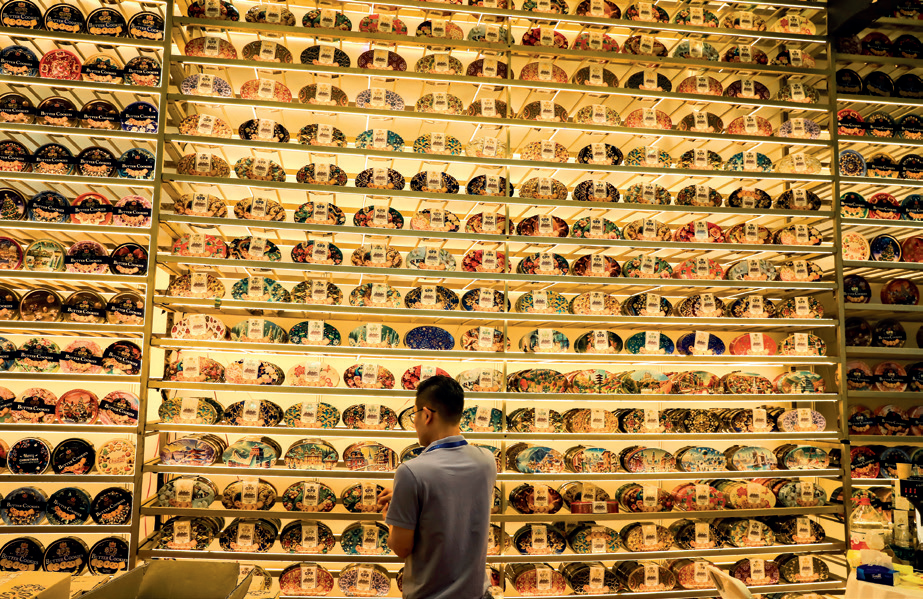

食品等行业要进军东南亚市场,必须注意当地法规的相关要求。

泰国则对外国公司分公司汇回总部的利润征收10%的预提税。印度尼西亚自2025年3月1日起大幅收紧外汇管制,要求自然资源领域的出口商必须将100%出口收入留存在国内金融系统中,且最短持有期为12个月,这对企业的全球资金管理和现金流规划构成了重大挑战。

除了外汇管制,外资准入限制也是投资决策的核心考量。马来西亚存在土著股权政策,在建筑、物流等特定领域,可能要求外资企业为马来西亚土著保留30%的股权。

印度尼西亚的《矿产和煤炭矿业法》要求,处于生产运营阶段的外资矿业公司必须逐步将51%的股份转让给印度尼西亚参与方。

这些规定要求投资者在进行合资谈判时,必须提前设计包含股权回购条款的退出路径,以保障长期利益。

数据合规已成为一个高度敏感的领域,监管逻辑常与国家安全紧密相连。

越南的《网络安全法》和《个人数据保护法令》对数据本地化和跨境传输有严格要求,于2025年7月1日生效的《数据法》则进一步扩大了监管范围。

泰国的《个人数据保护法》)同样要求在数据跨境传输前获得主体同意,并规定大规模数据处理者需任命数据保护官。

中国生产的饰品等小商品在东南亚广受欢迎。

环保法规是项目能否顺利推进的另一个决定性因素。在泰国和越南,对于化工等可能产生较大环境影响的行业,项目开工前必须完成环境影响评估(EIA),这一过程在泰国通常耗时1—2年。

越南在此基础上还要求项目在投入运营前必须获得环境许可证,作为合法运营的凭证。

尽管合规要求严格,东南亚各国政府也提供了丰富的税收优惠政策以吸引投资。

泰国的投资促进委员会(BOI)可为符合条件的项目提供长达8年的企业所得税豁免,在东部经济走廊(EEC)等特定区域还有额外优惠。

马来西亚则通过“新兴工业地位”和“投资税务补贴”等激励措施,为企业提供所得税豁免或资本支出补贴。

越南也对高科技等受鼓励行业实行“四免九减半”等税收优惠。

最后,劳工合规是保障运营稳定的关键。多数东南亚国家严格限制外籍员工的雇佣,以优先保障本地人就业。

印度尼西亚要求雇主必须为外籍员工申请并获得“外籍劳工使用计划”(RPTKA)的批准。泰国不仅设有禁止外国人从事的职业清单,且对非法雇佣行为处以重罚,雇主将面临高额罚款,若屡次违规则可能面临监禁。

不过,获得泰国BOI批准的企业,可能在满足一定条件下豁免对外籍员工与本地员工1:4的雇佣比例限制。

合同的起草必须遵循当地的法律框架,合同的核心条款,如交易双方的详细信息、标的物(商品或服务)的精确描述、购买价格与支付条款、交付方式与时间以及违约责任等,必须清晰准确,避免任何歧义。

同时,应通过精心设计的条款来合理分配不可抗力、汇率波动、政策变化等潜在风险。

在法律适用与争议解决方面,选择一个中立且高效的机制至关重要。

在亚洲地区,选择适用新加坡法律,并指定新加坡国际仲裁中心(SIAC)作为争议解决机构,是一个成熟且普遍的选择,背后的深层逻辑在于《承认及执行外国仲裁裁决公约》(即《纽约公约》)作出的仲裁裁决可在包括中国在内的全球多个国家得到承认和执行,这为合同的可执行性提供了坚实的国际法保障。

然而,必须强调的是,所有合同都应由熟知当地法律的律师进行最终审阅,以确保条款不与东道国的劳动法、消费者保护法、环保法等强制性规定相抵触,从而避免合同因违法而归于无效。

在全球化竞争的当下,“不出海即出局,但乱出海也出局”。中小企业既要积极抢抓东南亚市场的风口与商机,更需审慎推进,将合规置于战略首位。