当我们谈论“出海赚钱”的那些领域时,老三样、新三样甚至是新新三样张口就来,但很少有人会想到藏在海外家庭庭院里的细分赛道。

在中国,“观鸟”和“美式家庭烧烤”或许只是部分人兴趣清单中的“小众爱好”;但在海外,这些爱好背后隐藏着的是数十亿美元级的市场体量和深厚的生活方式文化。“冷门”并不等于“冷清”,对于越来越多的中国品牌来说,这些细分、低调甚至“意想不到”的领域,正成为新一轮出海增长的蓝海。

在美国,观鸟是一项全民运动。根据美国鸟类学会的最新数据,美国观鸟爱好者数量已接近1亿人,约占成年人口的三分之一,每年在相关支出上的总额高达1080亿美元。

这不是一个小众圈子,而是一个庞大、活跃、消费力极强的社群。而Birdfy的成功,恰恰来自于对这种“文化型需求”的精准捕捉。

Birdfy隶属中国智能家居企业Netvue。Netvue原本是做安防摄像机的老玩家,但在不断收集用户反馈的过程中,他们注意到不少用户喜欢分享“摄像头意外拍到的小鸟来访”。

这种消费者不约而同的行为成为了“灵感彩蛋”,启发了Netvue团队:如果人们喜欢拍鸟、看鸟、分享鸟,那为何不直接为他们设计一台“懂鸟”的摄像机?于是,Birdfy诞生了:

一台能自动识别1000+种鸟类、可调节喂食量、具备夜视功能、还能把鸟类访客自动归档的“AI智能喂食器”。

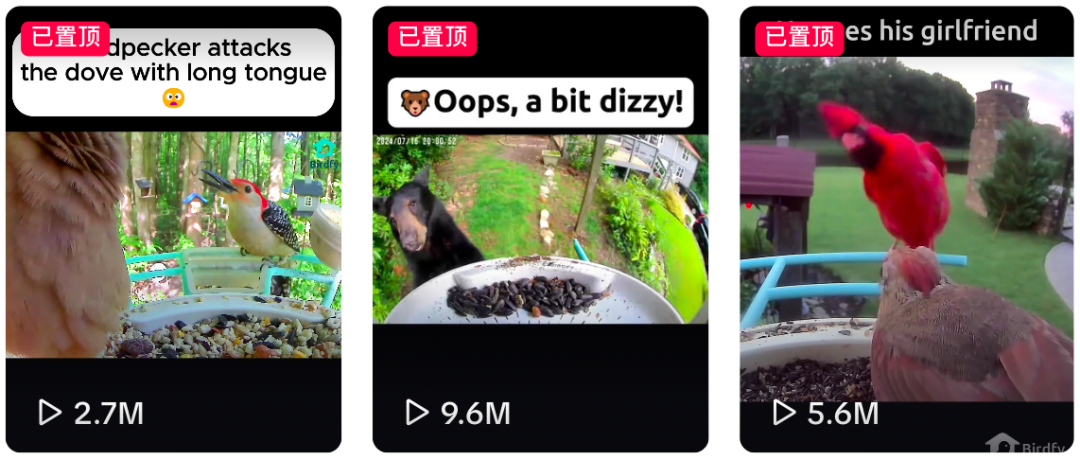

用户无需守在窗边等待,手机App就能实时推送访客记录,一整套“数字化观鸟体验”瞬间打开。Birdfy最早在Kickstarter和Indiegogo上线,便拿下超预期的众筹成绩;上线亚马逊后,迅速跃升为畅销榜Top级产品,月销百万美金。

如果说从众筹平台开始产品推介是“爆发”的第一步,那么Birdfy在社交媒体平台上的投入就是将“一次爆款”变“知名品牌”的长期主义建设。

Birdfy在Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、X多平台同步布局,但核心阵地在Facebook——其主页粉丝数已超过24万,长期维持高活跃度。这并非偶然,而是得益于Birdfy极具针对性的社区化运营策略。

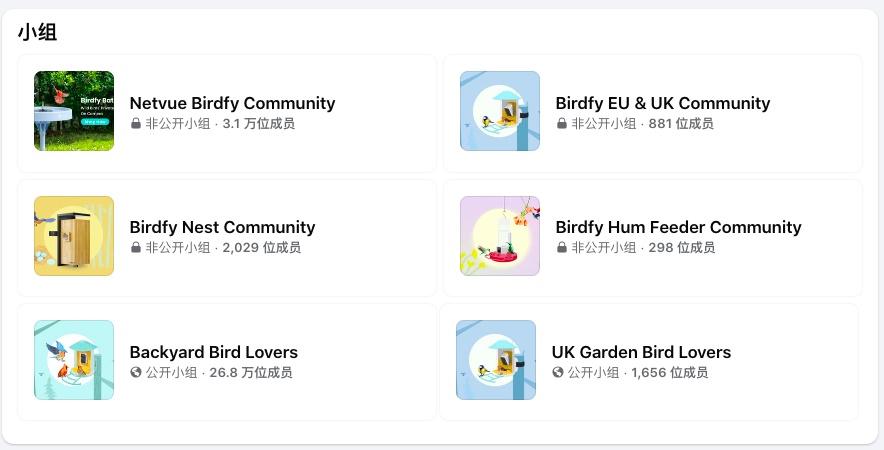

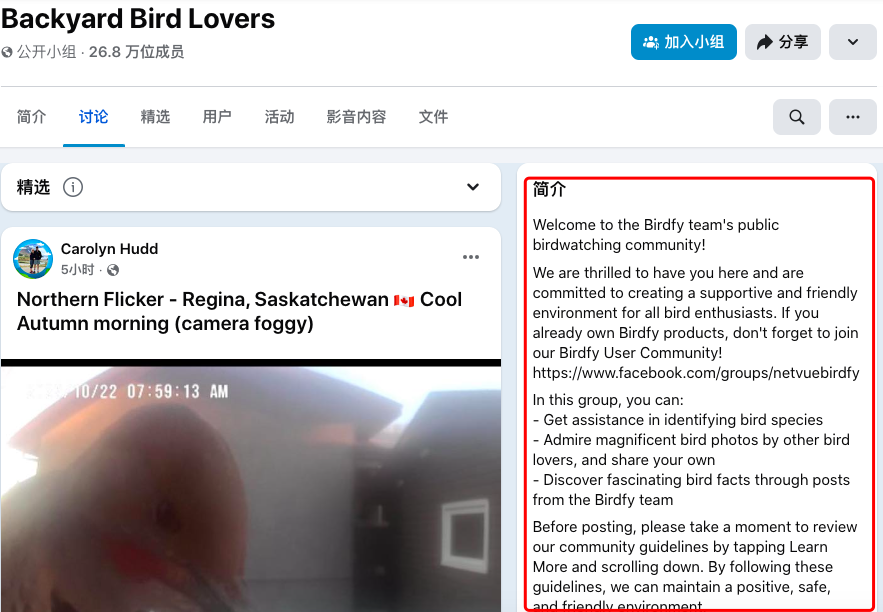

Birdfy在Facebook上共设立6个群组,其中最具代表性的“Backyard Bird Lovers”完全公开,聚集了高达26.8万名观鸟爱好者,甚至超过了品牌主页粉丝数量。

这个群组并未以销售为导向,而是专注于观鸟经验交流与鸟类辨识互助,营造出一个天然的兴趣社区。大量用户在此自发分享拍摄片段与观鸟故事,为Birdfy创造了高度真实的UGC内容池。

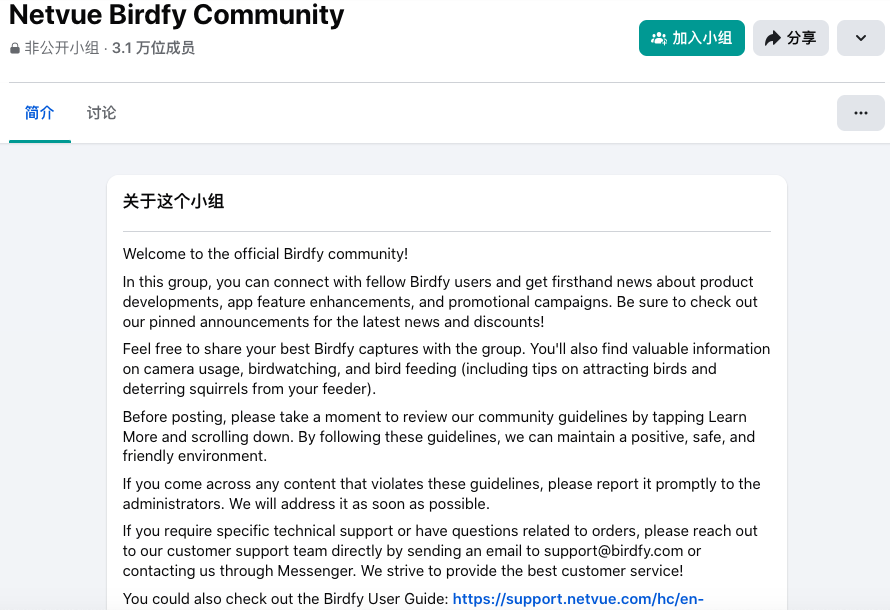

与此同时,品牌还设立了面向已购用户的私密群组“Netvue Birdfy Community”,现有成员超过3万人。这个社区承担着用户维系与产品体验共创的双重功能,品牌定期组织摄影挑战、观鸟打卡等活动,让用户持续参与、产出内容,并推动他们在社交媒体上进行二次传播。

通过“公开群体吸引兴趣人群—私密社区深化关系—多平台协同传播”的路径,Birdfy构建出完整的“社交飞轮”:UGC内容带动品牌曝光,社区互动强化用户黏性,反哺销售增长。相比单纯的广告投放,这种以社区驱动为核心的社媒策略,既扩大了影响圈层,也让品牌在细分兴趣市场中建立了强信任壁垒。而对中国制造来说,它也证明了深入的文化洞察才是打开小众市场的钥匙。

在美国,烧烤不是做饭,是一种“仪式感”。

每到夏天,无论是德州的牛排、加州的三文鱼,还是密苏里州的家族聚会,都少不了烤炉的身影。据grandviewresearch的数据,2024 年全球户外厨房市场规模估计为 196.4 亿美元,预计到 2030 年将达到 403.2 亿美元,包括燃气烤炉、披萨烤箱、烟熏炉和侧燃炉在内的烹饪设备占据了市场收入的42%以上。

但在这个深入美式家庭生活的细分行业,中国品牌几乎长期缺席——直到Z GRILLS出现。

Z GRILLS最初是一家为美国家电品牌代工的OEM厂商。2017年,他们决定不再代工生意,而是走上品牌之路、直接面对消费者。更关键的是,他们不是在功能上和老品牌硬碰硬,而是选择从“社交属性”入手。Z GRILLS的社交媒体被各种烧烤食谱所充斥,大到肋排,小到鸡翅,以帮助消费者充分发挥Z GRILLS产品的价值。Z GRILLS还和美食红人合作,打造出一种“烧烤即生活方式”的叙事氛围。

其在Facebook拥有超10万粉丝,并且与Bridfy相同的是,Z GRILLS在其Facebook主页也建立起分享社群,成员达到了2万多人。在该群组中,用户不止可以分享美食食谱,甚至可以进行二手交易,他们让用户不是被广告打动,而是被“参与感”吸引进来。

如今,Z GRILLS已成为美国亚马逊户外烤炉类目的人们品牌之一,这个曾经默默无闻的中国制造商,正凭借制造能力与内容温度,成为美国人后院里的常客。

无论是Birdfy的“观鸟经济”,还是Z GRILLS的“后院烧烤”,这些看似与中国日常生活距离遥远的品类,正是海外文化中最深层的生活共识。而它们的成功,证明了中国品牌出海的另一种路径——不追逐流量热点,而是深入日常、理解文化;不讲概念故事,而是让产品成为生活方式的延伸。

我们看到越来越多这样的品牌:它们不靠高频曝光取胜,而是靠“精准共鸣”赢得影响力。“冷门”,只是相对视角的差异。在全球化的视野下,每一种生活方式、每一个细分兴趣,都可能成为一个被重新点亮的黄金市场。

或许下一个让世界惊叹的中国品牌,就藏在某个我们从未留意过的“小众爱好”里。