当国内纸尿裤市场还在激烈内卷时,一个中国品牌却悄悄在非洲成了“育儿刚需”。

在非洲,每卖出5片纸尿裤,就有1片来自乐舒适。凭借这份压倒性的业绩,它实现了4.5亿美元营收,并即将冲击港股IPO。面对全球个人护理行业的“最后一片蓝海”,这家中国品牌究竟做对了什么?

非洲,这片曾长期被国际巨头忽视的大陆,如今却凭借其独特的潜力,被誉为全球个人护理行业的最后一片蓝海。

首先,非洲市场潜力的核心在于其“教科书级的人口红利”。

根据联合国人口司数据,2023年非洲总人口已达14.4亿,并且未来五年预计将以2.1%的年均增速持续增长,增速是全球平均水平的近两倍。

更重要的是,非洲0-14岁儿童占比高达40%,每年新生婴儿数量超过3000万。

然而,巨大的需求与极低的渗透率形成了鲜明对比。

2023年,非洲婴儿纸尿裤及拉拉裤的渗透率仅为22.7%,与欧美市场70%至86%的渗透率相比,存在着一个巨大的、亟待释放的消费缺口。

乐舒适正是敏锐捕捉到非洲个护市场的巨大潜力,从婴儿纸尿裤起步,构建了一个覆盖西非、东非、中非30多个国家的庞大销售网络。

从实际业绩来看,乐舒适无疑是非洲市场上的“销量之王”。2024年,公司实现了4.5亿美元的收入,2022年至2024年的CAGR高达19.2%,即使是在2025年前四个月,收入也保持了15.5%的强劲同比增速。

其核心产品的表现更是惊人。2024年,乐舒适婴儿纸尿裤的销量达到了惊人的41.2亿片,以20.3%的市场份额,稳居非洲婴儿纸尿裤市场排名第一的宝座。

凭借对消费者需求的精准把握,乐舒适的品牌影响力持续攀升。2025年6月23日,乐舒适获得了品牌非洲(Brand Africa)颁发的肯尼亚“最受欢迎个人护理品牌第一名”。

10月26日,乐舒适在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市。

那么,乐舒适到底做对了什么,得以实现如此亮眼的市场表现?

首先,乐舒适对本地需求的洞察达到了极致的本地化。

传统巨头往往将纸尿裤视为核心大单品,追求“一夜一片”的超强吸收力。然而,乐舒适洞察到,非洲普遍高温炎热,婴儿更容易出汗和患上红屁股;同时,许多贫困地区面临水资源短缺、卫生条件有限。

因此,乐舒适没有执着于厚重吸收,而是将“透气性”和“轻薄”作为首要设计原则,专门研发了更适合酷热气候、不易致敏的产品。

同时,它认识到在缺水环境下,湿巾并非可选项,而是解决清洁痛点的必需品。乐舒适因此将“纸尿裤+湿巾”打包为核心卫生解决方案,体现了对非洲妈妈们真实困境的深刻理解。

同时,乐舒适自建渠道,掌控终端。

非洲缺乏成熟的大型连锁商超,超过90%的零售发生在街边的小卖部和露天市场。许多国际巨头依赖少数几个大进口商,对终端几乎没有掌控力。

乐舒适则在尼日利亚、埃塞俄比亚等目标国家自建销售团队和仓储物流体系,一家一家地去“扫街”,将产品铺进最偏远的小卖部。

此外,乐舒适的价格体系和SKU管理做到了对本地购买力的最大化适配。

由于非洲许多消费者的收入不稳定,习惯日度或周度购买,对价格高度敏感。

针对这一现象,乐舒适没有简单地进行低价倾销,而是推出了极小包装(例如5片装),甚至默许零售商进行“拆包零售”,将最低收入群体也纳入了目标客群。

最后,区别于许多抱着“赚快钱”心态出海的贸易商,乐舒适从2005年起就坚定地进行自主品牌建设。

它以长期的渠道投入和稳定的产品质量,建立了极高的品牌认知度和忠诚度。这种长期主义的品牌策略,使其成功避免了低价竞争的恶性循环,也确保了其在市场波动和巨头反击时的稳健表现。

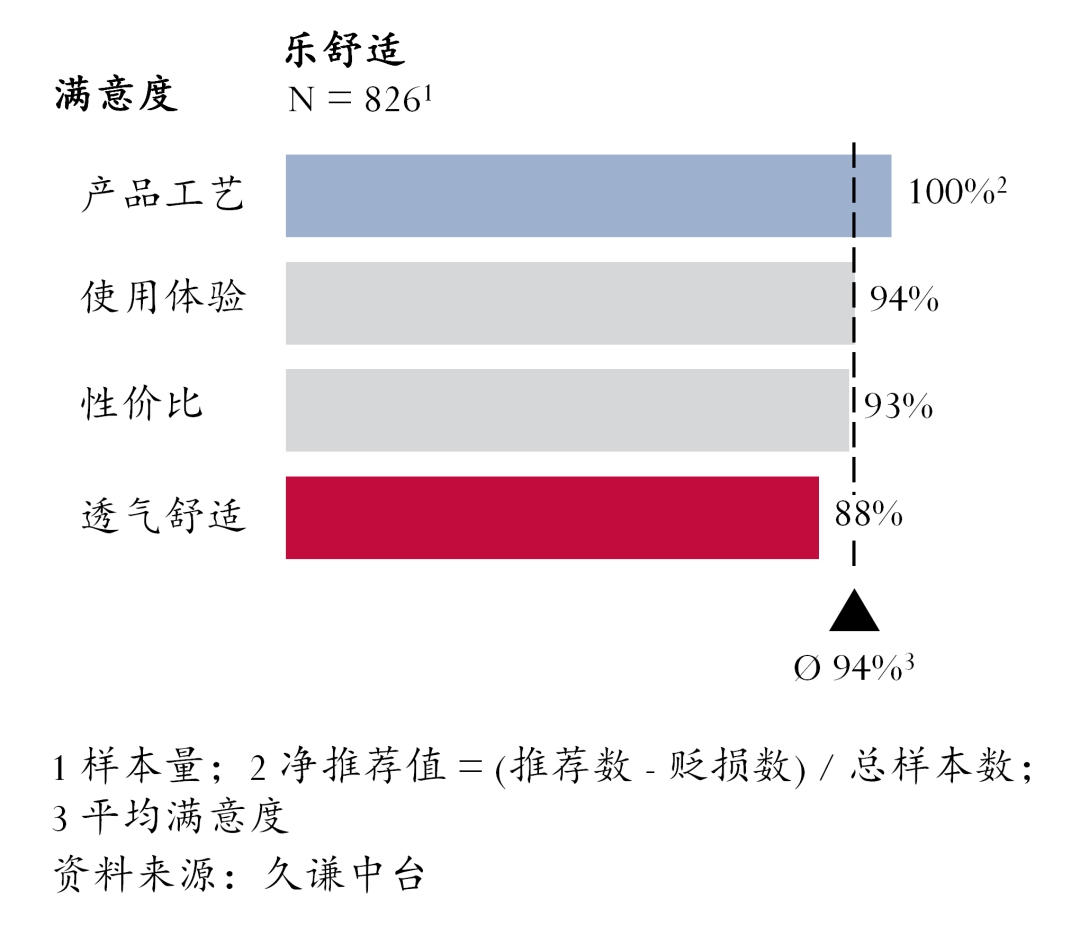

整体来看,乐舒适在核心功能上几乎无可挑剔,舒适度极高,仅有极个别细节需要微调。

产品工艺上,乐舒适得到了最高评价。

超薄设计和亲肤材质,不仅保证了纸尿裤的吸收力,也让宝宝长时间佩戴时保持舒适。

“我超级喜欢乐舒适纸尿裤的超薄设计——大概只有两张银行卡的厚度,内层还有细小的凸点纹理,不仅吸收快,摸上去也柔软亲肤。”

夜间使用时,一片即可满足需求,极大地减轻了夜间更换的负担。

在实际使用中,腰贴不勒、整夜干爽是大家最爱提到的优点。

高透底膜和密集微孔设计在夏天特别管用,可以帮助排出湿气,保持干爽。这种设计不仅让宝宝活动自如,也让更换工作更加轻松。

“轻巧透气,宝宝穿着很舒适,一点也不闷,随时检查,小屁屁都很干爽。”

当然,少量反馈提到“个别批次触感或透气性略有差异”,这提醒品牌,生产一致性是保持全球口碑的关键。

价格方面,多数用户觉得物有所值。

以中档价格,获得了接近高端品牌的品质,这是其成为“日常囤货首选”的核心原因。加上天然无刺激配方,让家长用得更安心。

首先,品牌需从“功能平移”到“场景重构”,实现真正的产品本地化。

许多品牌出海的误区在于“功能平移”,即假设在中国市场验证过的产品功能,在海外同样适用。乐舒适的成功在于它彻底打破了这种惯性,转而进行“场景重构”。

因此,中国品牌在进入新市场前,必须进行人类学、社会学层面的深度调研,而不是仅仅依赖二手数据。研发团队必须回答:在当地的气候、文化、经济和基础设施条件下,我的产品究竟解决了什么独特的痛点?

其次,渠道必须从“依赖大B”到“掌控小B”。

传统的中国外贸企业习惯于“大B”模式,即找到几个大的国家级进口商或经销商,货物交到港口就算完成任务。这种“甩手掌柜”模式在非洲等新兴市场是致命的。

这告诉我们,对于快消品和日用品而言,渠道即是护城河,品牌必须做好“打脏仗、打累仗”的准备。要么自建团队,要么深度赋能和管理成千上万个“小B”终端,确保产品能被摆上每一个街角货架,真正实现渠道下沉。

最后,从“客单价思维”到“购买门槛思维”,让消费者买得起。

中国市场习惯于通过“大包装”、“家庭装”来提高客单价。但在许多新兴市场,消费者的收入极不稳定,对一次性支出的总价极其敏感。

出海品牌,尤其是进入下沉市场时,必须优先考虑“可获得性”而非“高利润率”。研发和供应链必须具备极高的柔性,能够灵活生产和配送小规格产品。

不要执着于教育消费者“买多更划算”,而要适应他们“先买到再说”的习惯。先用最低门槛让消费者体验到产品,再逐步培养品牌忠诚度。