作为在亚马逊打拼五年的3C类目卖家,2025年3月4日注定是职业生涯的“至暗时刻”。特朗普政府宣布对中国商品额外加征10%关税,叠加此前税率,总关税高达20%。这场“贸易风暴”不仅让我的利润率腰斩,更迫使整个行业重新思考生存法则。

一、成本屠刀:低价商品的“死亡倒计时”

我的主营产品是手机配件,客单价集中在10-20美元。此前通过“小额豁免”政策(800美元以下包裹免关税),单个包裹物流成本仅2-3美元。但新政下,物流商通知“非纺织品类按申报价值的25%收取综合关税”,这意味着每单成本至少增加3-5美元。更致命的是,原本利润率不足15%的爆款数据线,加税后利润空间被压缩至5%,而平台竞价排名规则不变,涨价意味着流量暴跌。

同行圈子里已传出消息:深圳近三成依赖“铺货测款”的中小卖家计划清仓退场。一位主营9.9美元手机壳的卖家算过账:“20%关税+物流成本上涨,每单亏损0.5美元,但停售意味着库存全砸手里”

二、模式地震:从“野蛮生长”到合规求生

过去五年,行业普遍通过“借用货代税号”“模糊申报HS编码”等灰色操作降低成本。但特朗普此次同步取消T86清关政策豁免,美国海关查验率从5%飙升至30%。上个月,我的两批货因“原产地标识不全”被扣留,仅滞港费就损失2万元。

合规成本陡增倒逼转型。我不得不高价聘请专业清关团队,单票报关费增加200元,但更严峻的是供应链重构。以钢铝制品为例,叠加原有关税后总税率达70%,原本合作的五金厂已紧急将模具转移到越南,但当地工人效率只有国内的60%,交货周期延长两周。

三、绝地反击:我的四大生存策略

1. 海外仓“囤货+本地化”双线突围为避免关税冲击,我将30%库存提前发往美国海外仓。虽然头程海运成本增加1.6元/kg,但本地发货的物流时效从15天缩短至3天,客户退货率下降40%。同时,针对美国消费者偏好,推出“定制刻字服务”,通过本土化设计将客单价提升至25美元以上,部分消化成本压力。

2. 多平台+多市场“分散风险”亚马逊单店月销从5万降至3万美元后,我快速入驻了Temu半托管、Ozon(俄罗斯)和Mercado Libre(拉美)。Temu的半托管模式下,我将爆款提前备货至美国仓,平台承担物流,利润率虽降至8%,但订单量反增20%。而俄罗斯市场因卢布结算和清关宽松,成为新的利润增长点。

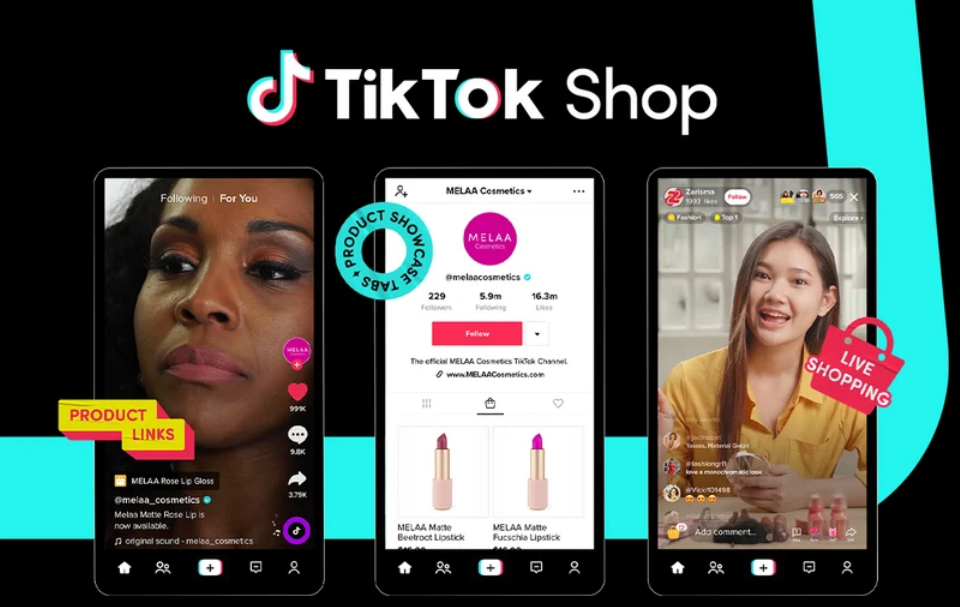

3. 品牌化转型告别“价格战”砍掉60%的低价SKU,集中资源打造自有品牌。与国内工业设计团队合作,推出“防摔抗菌手机壳”系列,配合TikTok美国达人的场景化营销,溢价空间达30%。数据显示,品牌关键词搜索量月均增长15%,复购率提升至25%。

4. 供应链“近岸化”对冲风险为应对关税长期化,我在墨西哥蒙特雷租赁了2000平米仓库,将部分组装环节前移。当地人工成本虽比国内高20%,但美墨加协定下的零关税政策,使最终到岸成本降低12%。同时与越南工厂签订“阶梯价协议”,首批订单溢价10%,但后续批量采购可享受5%返点。

四、行业洗牌:危机背后的新赛道

这场加税风暴让我看清:依赖政策红利的时代已终结。据行业调研,2025年Q1中国对美跨境电商规模同比下跌18%,但布局海外仓的卖家逆势增长23%。正如一位同行感慨:“关税逼着我们跳出舒适区,反而在品牌和供应链上练出了真功夫”。

未来,我会继续深耕产品创新与本土化运营。特朗普的关税大棒或许能砍掉短期利润,但砍不断中国供应链的韧性,更砍不碎我们“向全球卖好货”的决心。